|

|---|

| | | | 概述 | |

|---|

| | 组织 | |

|---|

| | 术语 | |

|---|

| | 历史 | |

|---|

| | | | 1949年前 | |

|---|

| | 1949-1979 | |

|---|

| | 1979-1996 | |

|---|

| | 1996-2008 | |

|---|

| | 2008-2016 | |

|---|

| | 2016至今 | |

|---|

| |

|

|---|

| | 文件 | |

|---|

| | 其他 | |

|---|

| |

|

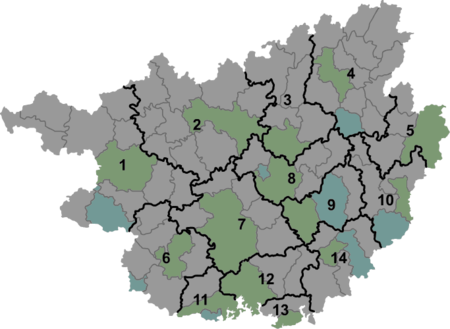

各国行政区划

中华民国行政区划沿革,主要讲述中华民国从辛亥革命以来,到国共内战失败败退台湾的近40年间,地方行政制度的变迁过程。

南京临时政府时期[编辑]

清宣统三年(1911年)10月10日,武昌辛亥革命爆发,10月11日湖北军政府成立,南方各省纷纷响应,先后起义,湖南、陕西、山西、浙江、江苏、贵州、安徽、广西、福建、广东等各省军政府分别成立。

辛亥革命后成立的各省军政府,依据《中国同盟会革命方略》的规定,组织了军政机构,成为全省性的军政府。不过在上海和重庆的省之特殊地区设立的独立的军政府,并不受本省军政府的领导。

由于南方起义各省尚未成立起全国性的中央政府,因此各省的地方行政区划由各地方军政府自行制定。

北京政府时期[编辑]

北京政府于民国2年(1913年)1月8日公布《划一现行各省地方行政官厅组织令》、《划一现行各道地方行政官厅组织令》、《划一现行各县行政官厅组织令》(以下统称“划一令”),5月又公布《省官制》、《道官制》、《县官制》,将清代的直隶州、直隶厅及州、厅全部改编为“县”、确立了省、道、县三级行政区制度。

民国三年(1914年),在全国各地设置了93个“道”。京兆地方及稍后设置的东省特别行政区,因政区特殊,均未设道。又热河,察哈尔,绥远,川边特别行政区因县级政区较少,均只各设1道。各省一般平均在3~4道,仅甘肃及黑龙江省最多,皆设置了7道。

各道管辖县数,一般在10~30县之间,不过也存在了如黑龙江省黑河道辖3县,陕西省关中道辖40县以上的道的特殊例子。

道的设置与辖县数[编辑]

民国三年(1914年)8月28日,制定各道等级,分为6类3等。

| 类别

|

名称

|

级别

|

备考

|

| 第1类

|

繁要缺

|

一等

|

驻扎在省会的首道。地方形势紧要,政务繁杂的道

|

| 第2类

|

边要缺

|

地处边陲,形势紧要的的道。

|

| 第3类

|

繁缺

|

二等

|

辖县较多、财政情况良好的道。

|

| 第4类

|

边缺

|

边境地区或重要行政据点。

|

| 第5类

|

要缺

|

三等

|

境内辖有重要商埠的道。

|

| 第6类

|

简缺

|

辖县较少、事务较简、财政情况不佳的道。

|

因为道制的等级与发行行政经费的多少有关,因此各省纷纷提出等级重新评估的要求,从民国三年(1914年)至四年(1915年)5月之间,内务部先后批准河南省河洛道、江苏省徐海道、广西省苍梧道及镇南道、吉林省依兰道的升等。同一时期内,江苏省淮扬道、浙江省瓯海道、黑龙江省绥兰道、广东省潮循道、山东省东临道的升等要求,因行政管辖区域不大,行政事务也不复杂,均被内务、财政两部驳回。在1年半内,有如此多的道因经费问题而请求升等,引起了北洋政府的注意。内务部及财政部于民国四年(1915年)6月经大总统批准,今后若无特别的情况,不再重新评估核办。

县级行政区划[编辑]

县级政区的整理[编辑]

县佐制度[编辑]

南京国民政府时期[编辑]

省级行政区划[编辑]

县级行政区划[编辑]

置废与改名[编辑]

县的等级[编辑]

设治局[编辑]

管理局[编辑]

特别市组织法、旧市组织法[编辑]

新市组织法[编辑]

抗战胜利后[编辑]

省县之间的行政组织[编辑]

准行政区的设置[编辑]

行政督察区制度[编辑]

跨省级行政区[编辑]

民国十七年(1928年)国民政府北伐后,曾基于军事需要,在部分省份设立跨省政务委员会以方面管理,列表于下:

民国三十六年(1947年)以后,中华民国政府于各省份设立跨省级的军政长官公署。至民国三十八年(1949年)为止,扣除已由中国共产党控制的东北及华北两地,实际尚有东南、华中、华南、西北、西南5个军政长官公署,各大区划分如下:

省级行政区划年表[编辑]

民国元年(1912年),全国共划分为直隶、奉天、吉林、黑江、江苏、安徽、山西、山东、河南、甘肃、浙江、江西、湖北、湖南、四川、福建、广东、广西、云南、贵州、新疆22省,外蒙古、内蒙古、青海、西藏、阿尔泰、塔尔巴哈台共28个省级行政区。随后陆续设置热河、察哈尔、绥远、川边、京兆、东省、胶澳商埠、淞沪商埠,废置塔尔巴哈台、阿尔泰区域。至民国15年(1926年),共有32个省级行政区。

民国16年(1927年)国民政府定都南京以后,裁京兆地方,直隶、奉天2省改名,特别区及胶澳商埠改设置省及特别市,新设宁夏、青海2省及上海、南京、西京、北平、天津5特别市及威海卫行政区,至抗战爆发前,共有39个省级行政区。抗战期间,重庆升为直辖市。抗战胜利以后,威海卫行政区改为省辖市,并自日本接收台湾及东北,东北地区依《东北新省区方案》划设9省3市,承认外蒙古独立。民国36年(1947年),共有35省12直辖市1西藏地方,民国38年(1949年),以海南岛及南海诸岛区域设置海南特别行政区。

| 中华民国一级行政区

|

| 说明:“?”表示不能确定其发生年份或月份,故放于最有可能的一年内,详见注释

|

| 西元 |

民国纪元 |

新增 |

变更 |

废除 |

数目 |

备注

|

| 1912年

|

民国1年

|

|

|

|

28

|

继承清代的22省份、3地方及1区域。

|

| 1913年

|

民国2年

|

|

|

|

29

|

|

| 1914年

|

民国3年

|

|

|

|

32

|

|

| 1915年

|

民国4年

|

|

|

|

33

|

|

| 1916年

|

民国5年

|

|

|

|

32

|

|

| 1917年

|

民国6年

|

|

|

|

32

|

|

| 1918年

|

民国7年

|

|

|

|

32

|

|

| 1919年

|

民国8年

|

|

|

|

32

|

|

| 1920年

|

民国9年

|

|

|

|

30

|

|

| 1921年

|

民国10年

|

|

|

|

30

|

|

| 1922年

|

民国11年

|

|

|

|

31

|

|

| 1923年

|

民国12年

|

|

|

|

31

|

|

| 1924年

|

民国13年

|

|

|

|

32

|

|

| 1925年

|

民国14年

|

|

|

|

31

|

|

| 1926年

|

民国15年

|

|

|

|

32

|

|

| 1927年

|

民国16年

|

|

|

|

34

|

|

| 1928年

|

民国17年

|

|

- 直隶省改名河北省(6月20日)

- 热河特别区改置为热河省(9月17日)

- 察哈尔特别区改置为察哈尔省(9月17日)

- 绥远特别区改置为绥远省(9月17日)

- 西康特别区改置为西康省(9月17日)

|

|

36

|

|

| 1929年

|

民国18年

|

|

|

|

37

|

兴安屯垦区为东北政务委员会私设,未被国民政府纳入地方行政建制之中。

|

| 1930年

|

民国19年

|

|

|

- 广州市降为广东省辖(6月20日)

- 北平市降为河北省辖(6月20日)

- 天津市降为河北省辖(12月)

|

37

|

|

| 1931年

|

民国20年

|

|

|

|

36

|

河西省由马仲英所私设,同年因马仲英的入疆而消失;琼崖行政区建置并未实行。

|

| 1932年

|

民国21年

|

|

|

|

35

|

东省特别区因日本入侵东北而自动消亡。

|

| 1933年

|

民国22年

|

|

|

|

35

|

设西京筹备委员会,市政府未正式成立。

|

| 1934年

|

民国23年

|

|

|

|

35

|

|

| 1935年

|

民国24年

|

|

|

|

36

|

天津市再次升格。

|

| 1936年

|

民国25年

|

|

|

|

36

|

|

| 1937年

|

民国26年

|

|

|

|

36

|

|

| 1938年

|

民国27年

|

|

|

|

36

|

|

| 1939年

|

民国28年

|

|

|

|

37

|

|

| 1940年

|

民国29年

|

|

|

|

37

|

|

| 1941年

|

民国30年

|

|

|

|

37

|

|

| 1942年

|

民国31年

|

|

|

|

37

|

|

| 1943年

|

民国32年

|

|

|

|

37

|

|

| 1944年

|

民国33年

|

|

|

|

37

|

|

| 1945年

|

民国34年

|

|

|

|

37

|

|

| 1946年

|

民国35年

|

|

|

|

36

|

|

| 1947年

|

民国36年

|

- 析辽宁省置安东省(6月5日)

- 析辽宁省置辽北省(6月5日)

- 析辽宁省置大连市(6月5日)

- 析辽宁省置沈阳市(6月5日)

- 析吉林省置松江省(6月5日)

- 析吉林省置合江省(6月5日)

- 析黑龙江省置嫩江省(6月5日)

- 析黑龙江省置兴安省(6月5日)

- 析黑龙江省置哈尔滨市(6月5日)

- 广东省广州市改隶中央(6月7日)

- 湖北省汉口市改隶中央(6月7日)

- 陕西省西安市改隶中央(6月7日)

|

|

|

48

|

由旧东北3省析置为9省3直辖市

|

| 1948年

|

民国37年

|

|

|

|

48

|

该年中国共产党全面控制东北。

|

| 1949年

|

民国38年

|

|

|

|

49

|

该年中国共产党全面控制大陆。

|

参考文献[编辑]

中华民国历史

中国行政区划史

本条目介绍中华民国的行政区划(官方使用“行政区域”一词),以中华民国政府现今之实际统治区为主,包含台湾、澎湖、金门及马祖地区。除了现今行政区划外,也介绍自中华民国建立至政府迁台后的行政区划变革历史、未来行政区划规划走向;以及1949年底大陆地区领土未失去前的行政区划。

行政区是国家行使政权的地方单位,中华民国在1949年政府迁台后,目前依据《中华民国宪法增修条文》及《地方制度法》来规定。虽然相关法律并未明文订定行政区之等级,如按照法律条文内容来排列,一级行政区为省、直辖市,二级行政区为县、市,三级行政区为乡、镇、县辖市(仅限台湾省)、区,四级行政区为村、里,五级行政区则为邻[1]。

依照1999年制定之《地方制度法》规定,一、二、三级行政区具有公法人地位,四、五级行政区则为附属于上级行政区的编组单位,不具有法人身份。而具有实施地方自治功能之行政区(公法人)称为“地方自治团体”[2],目前包括直辖市、县、市与乡、镇、县辖市。省原为地方自治团体,《地方制度法》施行后成为虚级化之行政区单位;原隶属于省之下的县与市,在实务上改为中央政府直辖,仅在部分法律与户籍、国民身份证等政府文书管理上续划归于省。此外,行政院为了便于各直辖市、县市人民接洽中央业务,增设3个派出机关“区域联合服务中心”,由各部会以任务编组方式成立,取代省政府原有之功能。直辖市与县、市为具有地方自治功能的最高行政区划,因而常被合称为“县市”。

历史沿革[编辑]

北洋时期[编辑]

1875年清朝于十八省之行政区划 1875年清朝于十八省之行政区划

中华民国建国初期,承袭清朝旧制。不同之处在于废除府,将所有不管县的州、厅全改为县,1914年时在省县之间设置93个道。当时的省份依当时顺序排列,有直隶、奉天、吉林、黑龙江、山东、河南、山西、江苏、安徽、江西、福建、浙江、湖北、湖南、陕西、甘肃、新疆、四川、广东、广西、云南、贵州等22省。北洋政府在22个省之外设了京兆地方、热河、察哈尔、绥远、川边等几个特别区域,西藏、外蒙古、青海3个地方,胶澳、淞沪等2省级商埠,另保留阿尔泰、塔尔巴哈台、伊犛3地区(后均并入新疆省)。

训政时期[编辑]

1936年中华民国行政区划 1936年中华民国行政区划

1928年北伐后,国民政府废除了道,另外设立了行政督察区,作为省的派出机构,一个行政督察区管理十几个县。国民政府北伐后,改直隶、奉天2省为河北、辽宁,并京兆特别区入河北,将热河、察哈尔、绥远、川边、宁夏、青海改建为6个省(川边特别区改建西康省),总计28个省,另外加上西藏、蒙古2个地方,以及分自俄、英收回的东省特别区、威海卫行政区。国民政府并设立特别市(即直辖市),先后设置南京、上海、北平、天津、青岛、武汉(后改名为汉口)、广州(后降为省辖市,抗战胜利后再升格)、西京(后降为省辖市,抗战胜利后改称西安并再升格)、重庆(抗战时期设置)等9个特别市。此外,东北政务委员会自设兴安屯垦区,西南政务委员会曾一度设立琼崖特别区,马仲英则一度自设河西省,惟除了琼崖特别区系获国民政府报准外,均为地方私设省级政区。

宪政时期[编辑]

1945年中华民国行政区划 1945年中华民国行政区划

1945年对日抗战胜利后,中华民国政府将原东北三省根据满洲国时期的行政区划改置成东北九省,增设辽北、安东、合江、松江、嫩江、兴安等6省及沈阳、大连、哈尔滨等3个直辖市。对日抗战的胜利,使中华民国政府收复台湾,成为35行省之一。中华民国政府并将海南岛设立海南特别行政区,作为建省之准备。

1921年苏联控制蒙古地方,至1945年中华民国政府与苏联签署《中苏友好同盟条约》为外蒙人民举办公投以决定是否承认独立,于隔年1月5日承认外蒙古独立。但随后政府认为苏联威胁中国政治独立与领土完整及远东和平,1953年中华民国在联合国通过“控苏案”,撤销对外蒙古独立的承认。1955年中华民国否决蒙古人民共和国(即外蒙古)加入联合国,但苏联以外交手段迫使中华民国停止阻挡,最后外蒙古在1961年加入联合国。2002年后,中华民国政府逐渐与外蒙古(今名蒙古国)建立非官方之外交关系。

播迁台湾[编辑]

中华民国政府于1949年至2005年间公告之行政区划及领土争议 中华民国政府于1949年至2005年间公告之行政区划及领土争议

1949年国共内战后,中华民国政府播迁台湾,丧失大陆领地。此后的行政区划的变化多仅限于实际统治区(即台湾地区);但宣称仍对大陆地区拥有主权,并撤销对外蒙古独立的承认。故仍依照政府迁台之前之行政区划绘制中华民国全图,最新版由内政部于1998年绘制出版,之后未再对大陆地区行政区划进行发布。相关政府机关对大陆地区之行政代号亦逐步废止,例如:行政院主计处主管之《 中华民国各省(市)县(市)行政区划代码》于2005年10月3日公告停止适用[3];政府所发表之“中华民国年鉴”也于2005年起不再将大陆地区列于“土地”一章之中[4][5]。2005年所公告之中华民国行政区划包含35省、14直辖市(1949年以前设立12个,政府迁台后增设两个)、2地方(西藏、蒙古)及1特别行政区。此后的区域规划仅限于实际统治区(即台湾地区)。

台湾的行政区划规划始于明郑时期,清朝于1885年成立台湾省。1895年至1945年受日本统治。早在1945年中华民国收复台湾与附属岛屿后,设置行政长官公署,两年后方改组为台湾省政府。行政公署将台湾省分设8县(台北县、新竹县、台中县、台南县、高雄县、花莲县、台东县、澎湖县)、9个市(基隆市、台北市、新竹市、台中市、彰化市、嘉义市、台南市、高雄市、屏东市)与2个县辖市(宜兰市、花莲市)。当时的金门群岛隶属于福建省金门县、马祖列岛则分属于福建省长乐县、连江县、罗源县。乌坵隶属于福建省莆田县、东沙岛与南沙太平岛隶属于广东省。

1949年中华民国政府迁台后,台湾省改置为16个县、5省辖市,形成今日区域之雏型。之后曾成立两个管理局,即阳明山管理局及梨山建设管理局。1967年台北市改制为直辖市。1979年高雄市改制为直辖市,南海诸岛亦交由高雄市管辖。浙江省政府于1949年迁至大陈群岛,于1950年代因大陈岛撤退而废除。而福建省亦因施行战地政务而虚级化,至1992年方恢复省政府建制,但仍为虚级省。1950年云南省政府迁至泰国曼谷后,于隔年短暂的收复许多县份,最后因撤离官兵而废除。

精简政区[编辑]

关于行政区调整议题,不时有人提出建议。基于历史因素,台湾省与福建省的范围有极大的差距,一个占全国极大比例,另一个仅辖金门与马祖且已经虚级化。由于资源大多分配于台湾南北两端的台北市与高雄市,不利于中部地区发展;而原台北县人口早已达直辖市标准,也应该给予直辖市规格的资源。另外,县市划分过细,缺乏整体规划。首先先降低区划阶级,也就是省虚级化。李登辉时期将台湾省虚级化,将原由省政府负责的相关业务改由中央行政部门与区域联合服务中心承接,首先成立南服,扁政府时期又陆续成立中服、东服以分担业务。而整并政区的部分,许多人提出如“三都十五县”(马英九提出)、“四省两特区双首都”(吕秀莲提出)及“六星计划”(谢长廷提出)等计划,然而改革的过程遇到许多阻碍[6]。到了马英九时期,以马英九所主张的三都十五县计划为蓝图,实施更多的区划变更。

1998年,中央政府实施省虚级化政策,使台湾省政机构大幅精简;原由省负责之政务,转由行政院及其所属的区域联合服务中心来共同承担。

2007年,人口超过200万的台北县升格为准直辖市,可享有直辖市等级之资源分配,而行政区则维持县级。

2008年马英九就任总统后,以所主张的三都十五县计划为蓝图,原期望至2014年达成,并以渐进的方式进行修改。[7] 但要实现此计划也有隐忧,例如市“降格”为县辖市后所引起的不满,资源可能过度集中三都。桃园县、台南县市亦接近200万人口,不过台湾本岛面积最大的花莲县却仅34万人。

2009年,行政院确定台北县单独改制为直辖市,而高雄县市、台中县市、台南县市则各自合并升格为直辖市,此次行政区调整计划被称为“五都升格”。此外,桃园县自2011年起准用直辖市编制,成为“准直辖市”。这和原有三都十五县的方案有所不同,如台北县、台北市及基隆市最终没有合并,原不在“三都”构想内的台南县市也一并获得升格。

2010年12月25日,七个县市提出的县市改制直辖市案生效,共有新北市(原台北县)、台中市(原台中县、市合并)、台南市(原台南县、市合并)、高雄市(原高雄县、市合并)改制为直辖市,俗称“五都改制”。经此变更后,中华民国全国行政区划分为5直辖市、3市、14县。2010年6月,桃园县人口超过200万人,获行政院核准于2011年起准用直辖市相关规定。

2012年11月,在张通荣市长关说案之后之后,基隆市的合并问题再度浮上台面,不论是新北市与基隆市合并、台北市与基隆市合并、三市(新北市、台北市与基隆市)合并、大基隆市(基隆市加上新北市部分地区,独立成另一个直辖市)、甚至于加入宜兰县的合并案,随着选举再度成为话题。

行政区划[编辑]

中华民国当前行政区划图 中华民国当前行政区划图

2007年地方制度法修正规定,人口大于200万的行政区可享有直辖市相关财税与人事等规定,称为准直辖市。

2009年地方制度法再度修正,经由当地政府提案并经议会同意即可向中央申请升格为直辖市。如通过,原乡镇市皆改为区,区长为官派;升格后,原乡镇市民代表以一任官派区咨议员取代,期满不再指派。

2009年6月经中央政府通过核准改制直辖市的行政区为台北县、台中县市、台南县市、高雄县市。2010年12月25日将正式成为新北市、台中市、台南市、高雄市(原本已为直辖市与高雄县合并),并与未变动的台北市成为“五都”,其它改制后的直辖市下辖的区也将整并调整。2010年7月行政院通过桃园县于2011年1月1日起准用直辖市编制。

2010年12月25日起,中华民国自由地区划分为2省、5直辖市,其中虚级化的台湾省划分为12县3市(含1准直辖市桃园县),仅设置省政府的福建省划分为2县。

第一级行政区[编辑]

直辖市[编辑]

地方自治团体,直接隶属于行政院,旧称“院辖市”。根据《地方制度法》的规定,人口聚居达125万人以上,且在政治、经济、文化及都会区域发展上,有特殊需要之地区得设之。市以下分设区,区以下设里,里之下设有邻。目前有台北市、新北市、台中市、台南市、高雄市等5个。俗称“五都”。

另依同法规定,人口在200万人以上之县市者,准用法令中所有有关直辖市的规定,俗称“准直辖市”。目前仅桃园县适用此规定(2011年元旦起准用)。

| 名称 |

下辖行政区 |

市政府所在地 |

面积 |

人口 |

升格日期 |

市长

|

| 台北市 |

12区

|

信义区 |

271.7997 km² |

2,691,391人 |

1967年7月1日 |

郝龙斌

|

| 新北市 |

29区

|

板桥区 |

2052.5667 km² |

3,954,905人 |

2010年12月25日 |

朱立伦

|

| 台中市 |

29区

|

西屯区 |

2214.8968 km² |

2,706,209人 |

2010年12月25日 |

胡志强

|

| 台南市 |

37区

|

安平区

新营区 |

2191.6531 km² |

1,883,102人 |

2010年12月25日 |

赖清德

|

| 高雄市 |

38区

|

苓雅区

凤山区 |

2946.2671 km² |

2,778,132人 |

1979年7月1日

2010年12月25日 |

陈菊

|

依《地方制度法》规定,省与直辖市并列为最高层级之地方行政单位。原为地方自治团体,然而在2000年中华民国宪法增修条文实施省虚级化后,已经转型为中央政府的派出机关,此即为“冻省”。现设有台湾省、福建省等2个。

| 名称 |

下辖区域 |

政府所在地 |

面积 |

人口 |

省主席

|

| 台湾省 |

3市12县

|

中兴新村 |

26330.9577 km² |

9,233,971人 |

林政则

|

| 福建省 |

2县

|

金城镇 |

180.4560 km² |

135,298人 |

邓振中

|

附注:区域联合服务中心[编辑]

区域联合服务中心是为相当于省级之非正规中央政府派出机关,起始于精省实施后,由行政院各部会所派驻该区域的机关所组成,中心的名义上首长为主任(由行政院副院长、经建会主任委员或政务委员兼任),实际政务为中心的执行长负责,由行政院顾问或台湾省政府委员兼任。

区域联合服务中心并非正规的行政区域,其辖区设置依照《台湾地区国土综合开发计划》所划订的台湾本岛四大区域——北部、中部、南部、东部区域,及由福建省金门、连江两县所组成的金马区域;目前已成立南部服务中心、中部服务中心及东部服务中心。福建省政府曾经推动改制为金马服务中心,目前未实现。

第二级行政区[编辑]

地方自治团体,原隶属于省,省虚级化则视业务,分受行政院各部会、或各部会中部办公室管辖,省则在名义上监督县之业务;惟金门、连江两县仍受福建省政府管辖。其之下再分设有乡、镇、县辖市;乡以下设有村,镇、县辖市下设有里;村里之下设有邻。目前在台湾省设有12县、福建省设有2县,总计全国共14县。

| 名称 |

下辖区划 |

政府所在地 |

面积 |

人口 |

县长 |

所属省份

|

| 桃园县

|

5市1镇7乡

|

桃园市

|

1220.9540 km²

|

2,046,547人

|

吴志扬

|

台湾省

|

| 新竹县

|

1市3镇9乡

|

竹北市

|

1427.5369 km²

|

532,474人

|

邱镜淳

|

| 苗栗县

|

1市6镇11乡

|

苗栗市

|

1820.3149 km²

|

565,965人

|

刘政鸿

|

| 彰化县

|

1市7镇18乡

|

彰化市

|

1074.3960 km²

|

1,294,433人

|

卓伯源

|

| 南投县

|

1市4镇8乡

|

南投市

|

4106.4360 km²

|

516,207人

|

陈志清(代理)

|

| 云林县

|

1市5镇14乡

|

斗六市

|

1290.8326 km²

|

707,151人

|

苏治芬

|

| 嘉义县

|

2市2镇14乡

|

太保市

|

1820.3149 km²

|

527,470人

|

张花冠

|

| 屏东县

|

1市3镇29乡

|

屏东市

|

2775.6003 km²

|

850,931人

|

曹启鸿

|

| 宜兰县

|

1市3镇8乡

|

宜兰市

|

2143.6251 km²

|

458,550人

|

林聪贤

|

| 花莲县

|

1市2镇10乡

|

花莲市

|

4628.5714 km²

|

333,694人

|

傅崐萁

|

| 台东县

|

1市2镇13乡

|

台东市

|

3515.2526 km²

|

224,803人

|

黄健庭

|

| 澎湖县

|

1市5乡

|

马公市

|

126.8641 km²

|

100,994人

|

王干发

|

| 金门县

|

3镇3乡

|

金城镇

|

151.6560 km²

|

122,956人

|

李沃士

|

福建省

|

| 连江县

|

4乡

|

南竿乡

|

28.8000 km²

|

12,342人

|

杨绥生

|

地方自治团体,旧称省辖市,与县同级。原隶属于省,省虚级化则视业务,分受行政院各部会、或各部会中部办公室管辖,省则在名义上监督市之业务。人口聚居达50万人以上未满125万人,且在政治、经济及文化上地位重要之地区可设置之。现行《地方制度法》规定,人口聚居达50万人以上未满125万人,且在政治、经济及文化上地位重要之地区,得设市。市以下分设区,区以下设里,里之下设有邻。目前共设有3市,均位于台湾省境内,且均改制于《地方制度法》制定前。

第三级行政区[编辑]

目前中华民国全国共有153乡、41镇、17县辖市、157区。

乡、镇、县辖市[编辑]

乡、镇、县辖市为县下辖的行政单位,均为地方自治团体,设置公所为行政机关、民众代表会为立法机关。依照地方制度法规定,乡、镇人口超过十五万经核准得成立县辖市。

区为直辖市与市(旧称省辖市)下辖的行政单位,并非地方自治团体,故仅设公所为行政机关,不设立法机关。

第四级行政区[编辑]

村、里[编辑]

村为乡的下辖编组单位,里则为镇、县辖市及区的下辖编组单位。村、里的划分由各直辖市、县、市自行规定。

第五级行政区[编辑]

邻为村、里的下辖编组区划,也是最基本的地方行政区划[8]。邻的划分由各直辖市、县、市自行规定,一般最少合10户为1邻。

参考文献[编辑]

外部链接[编辑]

- (繁体中文)内政部台湾行政区域图

- (繁体中文)立法院国会图书馆电子藏书:国民大会历次会议实录:《第一届国民大会第六次会议实录》,1979年5月;《第一届国民大会第七次会议实录》,1985年5月;《第一届国民大会第八次会议实录》,1991年4月;《第一届国民大会第二次临时会实录》,1991年10月 :《中华民国全图》

- (繁体中文)地方制度法

- (繁体中文)乡镇市区公所网站

Template:中国历代行政区划

Template:亚洲题目

中国各朝代行政区划

各国行政区划

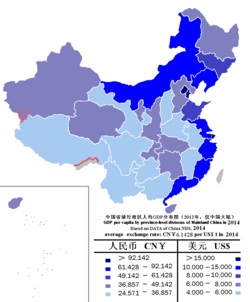

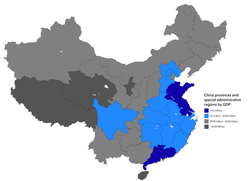

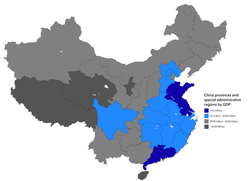

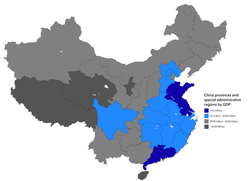

中华人民共和国成立时的1949年,全国分为30省、1自治区、12直辖市、5行署区、1地方、1地区。直至1967年区划多次调整,到1967年调整为22省、5自治区、3直辖市共计30省级行政区,直至1988年新增海南省,1997年新增重庆直辖市,1997年和1999年香港和澳门回归中国,相继新设2个特别行政区,至此共计23省、5自治区、4直辖市和2特别行政区共计34省级行政区。

被撤销的省级以上行政区[编辑]

现行区划层次架构[编辑]

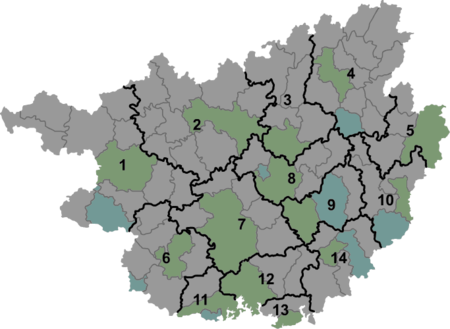

中华人民共和国最高一级的行政区划单位是省级。现在包括4个中央直接管辖的直辖市,22个省,5个实行民族自治的自治区,还有2个特别行政区都是根据前中国共产党领导人邓小平提出的一国两制的概念所成立的。

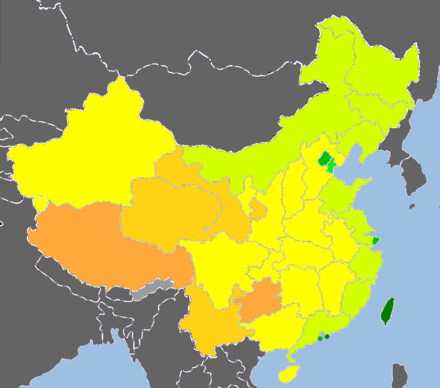

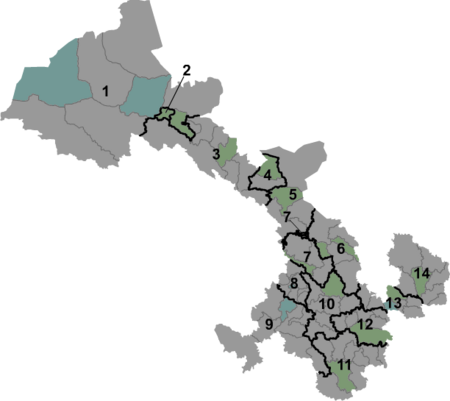

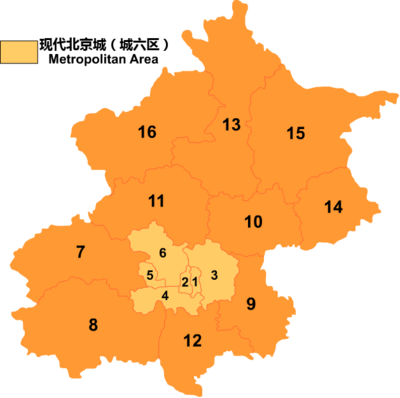

中华人民共和国行政区划示意图(包含未实际统治区域) 中华人民共和国行政区划示意图(包含未实际统治区域)

Template:File2

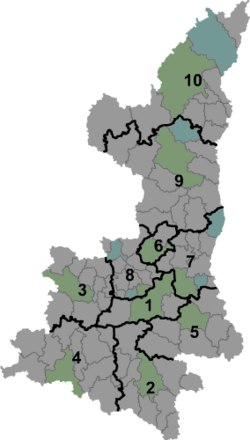

中国行政区划系统 中国行政区划系统

Template:中华人民共和国一级行政区

Template:中华人民共和国行政区划类型分布

具体数量[编辑]

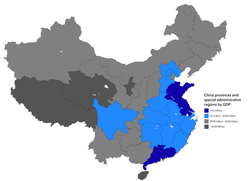

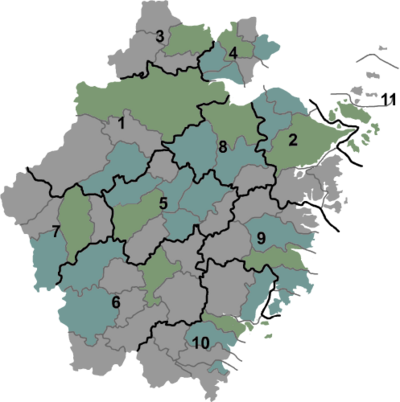

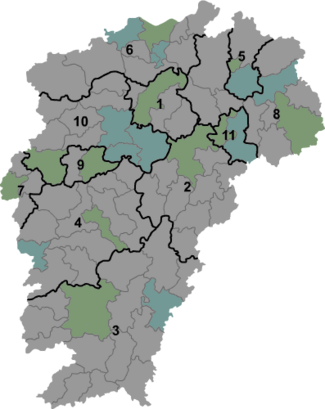

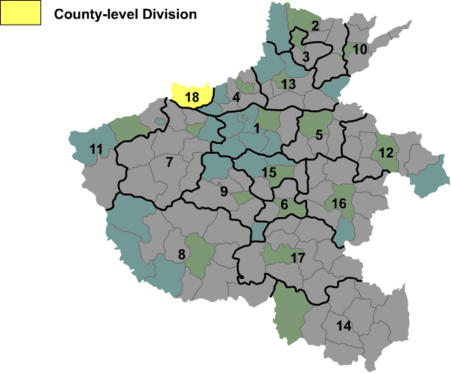

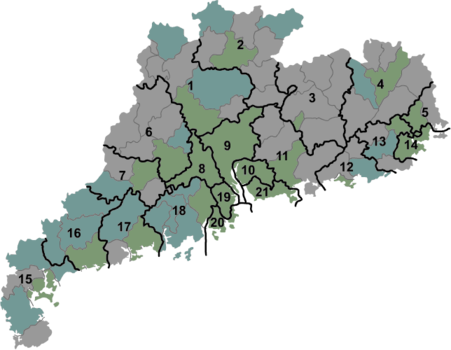

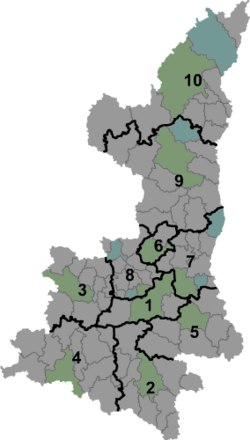

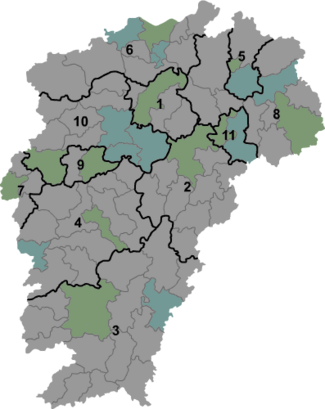

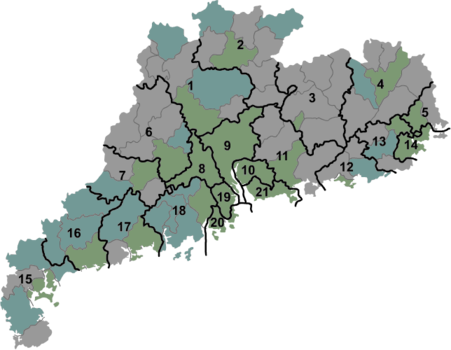

中华人民共和国地级行政区(台湾省行政区暂缺) Template:Legend Template:Legend Template:Legend Template:Legend Template:Legend Template:Legend Template:Legend 中华人民共和国地级行政区(台湾省行政区暂缺) Template:Legend Template:Legend Template:Legend Template:Legend Template:Legend Template:Legend Template:Legend

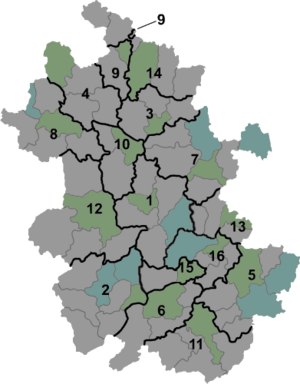

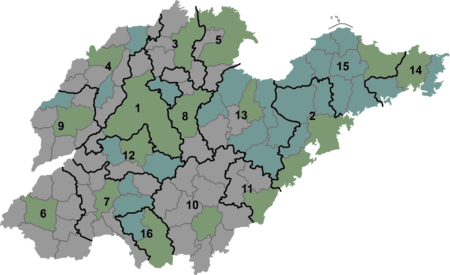

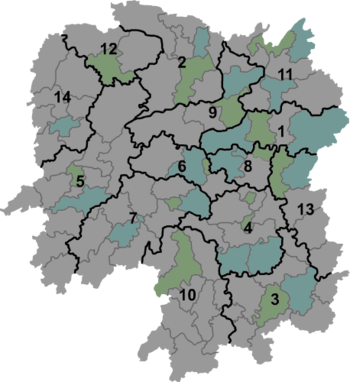

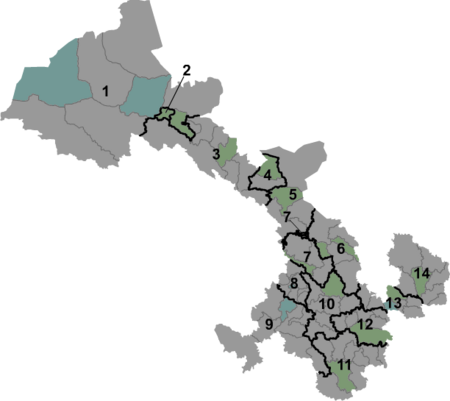

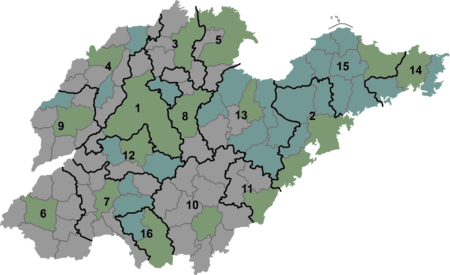

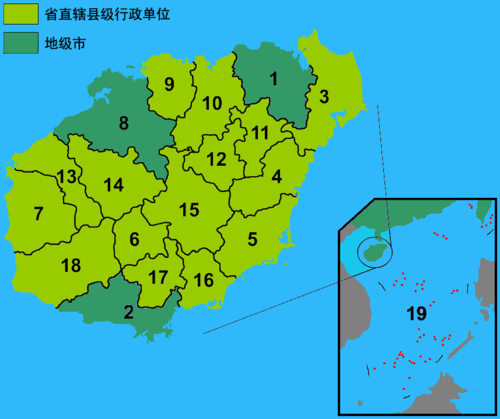

中华人民共和国县级行政区(台湾省行政区暂缺) Template:Legend Template:Legend Template:Legend Template:Legend Template:Legend Template:Legend Template:Legend 中华人民共和国县级行政区(台湾省行政区暂缺) Template:Legend Template:Legend Template:Legend Template:Legend Template:Legend Template:Legend Template:Legend

Template:Main

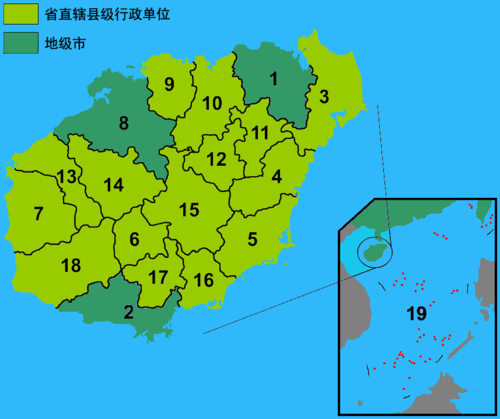

现时的中国大陆,在省与自治区中,实际由省、自治区政府直接管理的县级行政区极少,除海南以外仅有8个由省、自治区直接县级行政区。

下面的列表是截至2011年底的中华人民共和国行政区划统计。省级行政区以下统计不包括香港、澳门、台湾的资料[1]。

理论上,中华人民共和国现在的行政区划基本上分为省、县、乡三级管理。但在中国大陆的行政区域管理实际中,现行的管理体制实际上沿用了国民政府管理方式。除直辖市和特别行政区外,每个省、自治区的行政区划的管理无一例外仍旧按地市级行政区(含副省级城市)、县级行政区(含副地司级行政区域)和乡镇(含副县级行政区域)三级管理。中国大陆特色政治在行政区划管理上还体现为地市级行政区包括副省级城市、地级市、地区(以前为专区,政权为专员公署)、自治州和盟(内蒙古),其机构设置上除了各有侧重以外其他大同小异。从1980年代以来,绝大多数地级行政区都改名为地级市。

现行行政区划的地位[编辑]

中国大陆[编辑]

中国传统意义的行政区划,在同一层次的行政区划的辖域范围内包括地方行政事务、民事、司法、统计、人口、税收(不含国家税)依照辖区管理的原则,即全部归于同一层次的政府管辖之下。改革开放之后,大量涌现开发区、工业园区和旅游区,同时对政企合一的国有农场全部撤并、财税制度的改革,对获取同一资源特别是财政税收的争议,最终上一级政府取得优势情况,因此出现诸多现代意义的只有统计、人口行政区,多属于经济发达地区的局部区域。

由于中国特有的政治,行政区域具备行政级别,同样,行政区域负责人也被冠以对应的行政级别。中国大陆行政区域的行政级别从省级到乡镇的科级,各个层级都有。省、自治区和直辖市为正省级(正部级),副省级城市为副省级(副部级),一般的地级行政区为地市级(地司级),甚至也有副地市级的城市或县,一般的县级行政区为正县级,也有副县级的行政区,乡镇一级为科级。

行政区域的基本设置,直辖市行政区域为县(自治县)、市辖区;省、自治区设地市级一级行政区(含副省级城市);地市级行政区下辖县级行政区(包括副地市级行政区域);县级行政区下辖乡镇级行政区(包括街道办事处,含副县级行政区);乡、镇设政府,为基层政权。

最高行政首长对应的行政级别,中央政府管辖的一级行政区(省、自治区与直辖市)的首长为省级(部长级,或称省军级),兼任中央政治局委员者享受副总理级待遇,可以在头衔前挂“党和国家领导人”称呼。副省级城市的市长为副省级(副部级),一般地市级行政区的最高行政长官为行政级别为地市级(地厅级,或称地师级),县级行政区最高行政长官为县级(或称县团级),但是直辖市下属的区、县享受地级市待遇(重庆部分县除外)。基层政权乡镇一级的最高行政长官为科级,直辖市的乡镇享受处级待遇,其他依次对应。

因此,实际上中国大陆的行政区域和官员的行政级别,有正省(部)级、副省部级、地市级、副地市级、县级、副县级、科级和副科级共计8个层次。

港澳地区[编辑]

Template:Main

香港特别行政区和澳门特别行政区亦有划分行政区域,但这些区域并不具有独立的行政权利。香港特别行政区行政长官和澳门特别行政区行政长官分别是当地的最高的行政首长,地位相当于中国大陆的省长、直辖市市长及自治区主席。

政权机构设置[编辑]

注:一些地方在开发区(非行政区)设置了人民法院和人民检察院,至今无宪法和法律依据。

行政区面积[编辑]

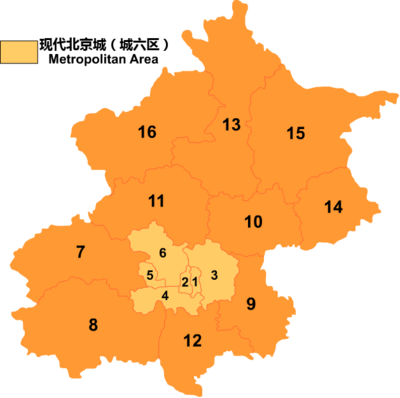

北京市[编辑]

行政区划代码110000,面积16,808平方千米

天津市[编辑]

行政区划代码120000,面积11,760平方千米

河北省[编辑]

行政区划代码130000,面积18.88万平方千米

(该省下辖一正地级单列管辖区:华北油田地区)

| 地级行政单位

|

行政区划代码

|

面积(平方千米)

|

| 石家庄市 |

130100 |

15 848

|

| 唐山市 |

130200 |

13 472

|

| 秦皇岛市 |

130300 |

7 812

|

| 邯郸市 |

130400 |

12 066

|

| 邢台市 |

130500 |

12 486

|

| 保定市 |

130600 |

22 190

|

| 张家口市 |

130700 |

36 796

|

| 承德市 |

130800 |

39 548

|

| 沧州市 |

130900 |

14 053

|

| 廊坊市 |

131000 |

6 429

|

| 衡水市 |

131100 |

8 815

|

山西省[编辑]

行政区划代码140000,面积15.63万平方千米

| 地级行政单位

|

行政区划代码

|

面积(平方千米)

|

| 太原市 |

140100 |

6 988

|

| 大同市 |

140200 |

14 176

|

| 阳泉市 |

140300 |

4 570

|

| 长治市 |

140400 |

13 896

|

| 晋城市 |

140500 |

9 490

|

| 朔州市 |

140600 |

10 640

|

| 晋中市 |

140700 |

16 408

|

| 运城市 |

140800 |

13 968

|

| 忻州市 |

140900 |

25 180

|

| 临汾市 |

141000 |

20 275

|

| 吕梁市 |

141100 |

21 095

|

内蒙古自治区[编辑]

行政区划代码150000,面积118.3万平方千米

| 地级行政单位

|

行政区划代码

|

面积(平方千米)

|

| 呼和浩特市 |

150100 |

17 224

|

| 包头市 |

150200 |

27 691

|

| 乌海市 |

150300 |

1 754

|

| 赤峰市 |

150400 |

90 021

|

| 通辽市 |

150500 |

59 535

|

| 鄂尔多斯市 |

150600 |

86 752

|

| 呼伦贝尔市 |

150700 |

253 356

|

| 巴彦淖尔市 |

150800 |

64 413

|

| 乌兰察布市 |

150900 |

54 492

|

| 兴安盟 |

151000 |

59 806

|

| 锡林郭勒盟 |

151100 |

202 580

|

| 阿拉善盟 |

151200 |

270 000

|

辽宁省[编辑]

行政区划代码210000,面积14.8万平方千米

| 地级行政单位

|

行政区划代码

|

面积(平方千米)

|

| 沈阳市 |

210100 |

12 980

|

| 大连市 |

210200 |

12 574

|

| 鞍山市 |

210300 |

9 252

|

| 抚顺市 |

210400 |

11 272

|

| 本溪市 |

210500 |

8 411

|

| 丹东市 |

210600 |

15 222

|

| 锦州市 |

210700 |

10 301

|

| 营口市 |

210800 |

5 399

|

| 阜新市 |

210900 |

10 355

|

| 辽阳市 |

211000 |

4 744

|

| 盘锦市 |

211100 |

4 131

|

| 铁岭市 |

211200 |

12 980

|

| 朝阳市 |

211300 |

19 698

|

| 葫芦岛市 |

211400 |

10 415

|

吉林省[编辑]

行政区划代码220000,面积18.74万平方千米

| 地级行政单位

|

行政区划代码

|

面积(平方千米)

|

| 长春市 |

220100 |

20 604

|

| 吉林市 |

220200 |

27 120

|

| 四平市 |

220300 |

14 084

|

| 辽源市 |

220400 |

5 139

|

| 通化市 |

220500 |

15 195

|

| 白山市 |

220600 |

17 485

|

| 松源市 |

220700 |

22 034

|

| 白城市 |

220800 |

25 758

|

| 延边朝鲜族自治州 |

222400 |

42 700

|

黑龙江省[编辑]

行政区划代码230000,面积47.3万平方千米

| 地级行政单位

|

行政区划代码

|

面积(平方千米)

|

| 哈尔滨市 |

230100 |

53 068

|

| 齐齐哈尔市 |

230200 |

42 469

|

| 鸡西市 |

230300 |

22 531

|

| 鹤岗市 |

230400 |

4 551

|

| 双鸭山市 |

230500 |

22 483

|

| 大庆市 |

230600 |

21 219

|

| 伊春市 |

230700 |

32 872

|

| 佳木斯市 |

230800 |

32 704

|

| 七台河市 |

230900 |

6 221

|

| 牡丹江市 |

231000 |

40 435

|

| 黑河市 |

231100 |

68 726

|

| 绥化市 |

231200 |

34 964

|

| 大兴安岭地区 |

232700 |

64 780

|

上海市[编辑]

行政区划代码310000,面积6340平方千米

江苏省[编辑]

行政区划代码320000,面积10.26万平方千米

| 地级行政单位

|

行政区划代码

|

面积(平方千米)

|

| 南京市 |

320100 |

6 587

|

| 无锡市 |

320200 |

4 787

|

| 徐州市 |

320300 |

11 258

|

| 常州市 |

320400 |

4 385

|

| 苏州市 |

320500 |

8 488

|

| 南通市 |

320600 |

8 001

|

| 连云港市 |

320700 |

7 446

|

| 淮安市 |

320800 |

10 072

|

| 盐城市 |

320900 |

14 972

|

| 扬州市 |

321000 |

6 634

|

| 镇江市 |

321100 |

3 843

|

| 泰州市 |

321200 |

5 787

|

| 宿迁市 |

321300 |

8 555

|

浙江省[编辑]

行政区划代码330000,面积104,141平方千米

| 地级行政单位

|

行政区划代码

|

面积(平方千米)

|

| 杭州市 |

330100 |

|

| 宁波市 |

330200 |

|

| 温州市 |

330300 |

|

| 嘉兴市 |

330400 |

|

| 湖州市 |

330500 |

|

| 绍兴市 |

330600 |

|

| 金华市 |

330700 |

|

| 忂州市 |

330800 |

|

| 舟山市 |

330900 |

|

| 台州市 |

331000 |

|

| 丽水市 |

331100 |

|

安徽省[编辑]

行政区划代码340000,面积139,427平方千米

| 地级行政单位

|

行政区划代码

|

面积(平方千米)

|

| 合肥市 |

340100 |

|

| 芜湖市 |

340200 |

|

| 蚌埠市 |

340300 |

|

| 淮南市 |

340400 |

|

| 马鞍山市 |

340500 |

|

| 淮北市 |

340600 |

|

| 铜陵市 |

340700 |

|

| 安庆市 |

340800 |

|

| 黄山市 |

341000 |

|

| 滁州市 |

341100 |

|

| 阜阳市 |

341200 |

|

| 宿州市 |

341300 |

|

| 六安市 |

341500 |

|

| 亳州市 |

341600 |

|

| 池州市 |

341700 |

|

| 宣城市 |

341800 |

|

福建省[编辑]

行政区划代码350000,面积12万平方千米

| 地级行政单位

|

行政区划代码

|

面积(平方千米)

|

| 福州市 |

350100 |

|

| 厦门市 |

350200 |

|

| 莆田市 |

350300 |

|

| 三明市 |

350400 |

|

| 泉州市 |

350500 |

|

| 漳州市 |

350600 |

|

| 南平市 |

350700 |

|

| 龙岩市 |

350800 |

|

| 宁德市 |

350900 |

|

江西省[编辑]

行政区划代码360000,面积166,900平方千米

| 地级行政单位

|

行政区划代码

|

面积(平方千米)

|

| 南昌市 |

360100 |

|

| 景德镇市 |

360200 |

|

| 萍乡市 |

360300 |

|

| 九江市 |

360400 |

|

| 新余市 |

360500 |

|

| 鹰潭市 |

360600 |

|

| 赣州市 |

360700 |

|

| 吉安市 |

360800 |

|

| 宜春市 |

360900 |

|

| 抚州市 |

361000 |

|

| 上饶市 |

361100 |

|

山东省[编辑]

行政区划代码370000,面积157,126平方千米

| 地级行政单位

|

行政区划代码

|

面积(平方千米)

|

| 济南市 |

370100 |

|

| 青岛市 |

370200 |

|

| 淄博市 |

370300 |

|

| 枣庄市 |

370400 |

|

| 东营市 |

370500 |

|

| 烟台市 |

370600 |

|

| 潍坊市 |

370700 |

|

| 济宁市 |

370800 |

|

| 泰安市 |

370900 |

|

| 威海市 |

371000 |

|

| 日照市 |

371100 |

|

| 莱芜市 |

371200 |

|

| 临沂市 |

371300 |

|

| 德州市 |

371400 |

|

| 聊城市 |

371500 |

|

| 滨州市 |

371600 |

|

| 菏泽市 |

371700 |

|

河南省[编辑]

行政区划代码410000,面积167,000平方千米

| 地级行政单位

|

行政区划代码

|

面积(平方千米)

|

| 郑州市 |

410100 |

|

| 开封市 |

410200 |

|

| 洛阳市 |

410300 |

|

| 平顶山市 |

410400 |

|

| 安阳市 |

410500 |

|

| 鹤壁市 |

410600 |

|

| 新乡市 |

410700 |

|

| 焦作市 |

410800 |

|

| 濮阳市 |

410900 |

|

| 许昌市 |

411000 |

|

| 漯河市 |

411100 |

|

| 三门峡市 |

411200 |

|

| 南阳市 |

411300 |

|

| 商丘市 |

411400 |

|

| 信阳市 |

411500 |

|

| 周口市 |

411600 |

|

| 驻马店市 |

411700 |

|

湖北省[编辑]

行政区划代码420000,面积187,400平方千米

| 地级行政单位

|

行政区划代码

|

面积(平方千米)

|

| 武汉市 |

420100 |

|

| 黄石市 |

420200 |

|

| 十堰市 |

420300 |

|

| 宜昌市 |

420500 |

|

| 襄阳市 |

420600 |

|

| 鄂州市 |

420700 |

|

| 荆门市 |

420800 |

|

| 孝感市 |

420900 |

|

| 荆州市 |

421000 |

|

| 黄冈市 |

421100 |

|

| 咸宁市 |

421200 |

|

| 随州市 |

421300 |

|

| 恩施土家族苗族自治州 |

422800 |

|

湖南省[编辑]

行政区划代码430000,面积211,829平方千米

| 地级行政单位

|

行政区划代码

|

面积(平方千米)

|

| 长沙市 |

430100 |

|

| 株洲市 |

430200 |

|

| 湘潭市 |

430300 |

|

| 衡阳市 |

430400 |

|

| 邵阳市 |

430500 |

|

| 岳阳市 |

430600 |

|

| 常德市 |

430700 |

|

| 张家界市 |

430800 |

|

| 益阳市 |

430900 |

|

| 郴州市 |

431000 |

|

| 永州市 |

431100 |

|

| 怀化市 |

431200 |

|

| 娄底市 |

431300 |

|

| 湘西土家族苗族自治州 |

433100 |

|

广东省[编辑]

行政区划代码440000,面积184,800平方千米

| 地级行政单位

|

行政区划代码

|

面积(平方千米)

|

| 广州市 |

440100 |

|

| 韶关市 |

440200 |

|

| 深圳市 |

440300 |

|

| 珠海市 |

440400 |

|

| 汕头市 |

440500 |

|

| 佛山市 |

440600 |

|

| 江门市 |

440700 |

|

| 湛江市 |

440800 |

|

| 茂名市 |

440900 |

|

| 肇庆市 |

441200 |

|

| 惠州市 |

441300 |

|

| 梅州市 |

441400 |

|

| 汕尾市 |

441500 |

|

| 河源市 |

441600 |

|

| 阳江市 |

441700 |

|

| 清远市 |

441800 |

|

| 东莞市 |

441900 |

|

| 中山市 |

442000 |

|

| 潮州市 |

445100 |

|

| 揭阳市 |

445200 |

|

| 云浮市 |

445300 |

|

广西壮族自治区[编辑]

行政区划代码450000,面积236,700平方千米

| 地级行政单位

|

行政区划代码

|

面积(平方千米)

|

| 南宁市 |

450100 |

|

| 柳州市 |

450200 |

|

| 桂林市 |

450300 |

|

| 梧州市 |

450400 |

|

| 北海市 |

450500 |

|

| 防城港市 |

450600 |

|

| 钦州市 |

450700 |

|

| 贵港市 |

450800 |

|

| 玉林市 |

450900 |

|

| 百色市 |

451000 |

|

| 贺州市 |

451100 |

|

| 河池市 |

451200 |

|

| 来宾市 |

451300 |

|

| 崇左市 |

451400 |

|

海南省[编辑]

行政区划代码460000,面积3.4万平方千米

| 地级行政单位

|

行政区划代码

|

面积(平方千米)

|

| 海口市 |

460100 |

|

| 三亚市 |

460200 |

|

| 三沙市 |

460300 |

|

重庆市[编辑]

行政区划代码500000,面积8.24万平方千米

四川省[编辑]

行政区划代码510000,面积48.8万平方千米

| 地级行政单位

|

行政区划代码

|

面积(平方千米)

|

| 成都市 |

510100 |

|

| 自贡市 |

510300 |

|

| 攀枝花市 |

510400 |

|

| 泸州市 |

510500 |

|

| 德阳市 |

510600 |

|

| 绵阳市 |

510700 |

|

| 广元市 |

510800 |

|

| 遂宁市 |

510900 |

|

| 内江市 |

511000 |

|

| 乐山市 |

511100 |

|

| 南充市 |

511300 |

|

| 眉山市 |

511400 |

|

| 宜宾市 |

511500 |

|

| 广安市 |

511600 |

|

| 达州市 |

511700 |

|

| 雅安市 |

511800 |

|

| 巴中市 |

511900 |

|

| 资阳市 |

512000 |

|

| 阿坝藏族羌族自治州 |

513200 |

|

| 甘孜藏族自治州 |

513300 |

|

| 凉山彝族自治州 |

513400 |

|

贵州省[编辑]

行政区划代码520000,面积17万平方千米

| 地级行政单位

|

行政区划代码

|

面积(平方千米)

|

| 贵阳市 |

520100 |

|

| 六盘水市 |

520200 |

|

| 遵义市 |

520300 |

|

| 安顺市 |

520400 |

|

| 铜仁市 |

522200 |

|

| 黔西南布依族苗族自治州 |

522300 |

|

| 毕节市 |

522400 |

|

| 黔东南苗族侗族自治州 |

522600 |

|

| 黔南布依族苗族自治州 |

522700 |

|

云南省[编辑]

行政区划代码530000,面积39.4万平方千米

| 地级行政单位

|

行政区划代码

|

面积(平方千米)

|

| 昆明市 |

530100 |

|

| 曲靖市 |

530300 |

|

| 玉溪市 |

530400 |

|

| 保山市 |

530500 |

|

| 昭通市 |

530600 |

|

| 丽江市 |

530700 |

|

| 普洱市 |

530800 |

|

| 临沧市 |

530900 |

|

| 楚雄彝族自治州 |

532300 |

|

| 红河哈尼族彝族自治州 |

532500 |

|

| 文山壮族苗族自治州 |

532600 |

|

| 西双版纳傣族自治州 |

532800 |

|

| 大理白族自治州 |

532900 |

|

| 德宏傣族景颇族自治州 |

533100 |

|

| 怒江傈僳族自治州 |

533300 |

|

| 迪庆藏族自治州 |

533400 |

|

西藏自治区[编辑]

行政区划代码540000,面积122万平方千米

| 地级行政单位

|

行政区划代码

|

面积(平方千米)

|

| 拉萨市 |

540100 |

|

| 昌都地区 |

542100 |

|

| 山南地区 |

542200 |

|

| 日喀则地区 |

542300 |

|

| 那曲地区 |

542400 |

|

| 阿里地区 |

542500 |

|

| 林芝地区 |

542600 |

|

陕西省[编辑]

行政区划代码610000,面积205,800平方千米

| 地级行政单位

|

行政区划代码

|

面积(平方千米)

|

| 西安市 |

610100 |

|

| 铜川市 |

610200 |

|

| 宝鸡市 |

610300 |

|

| 咸阳市 |

610400 |

|

| 渭南市 |

610500 |

|

| 延安市 |

610600 |

|

| 汉中市 |

610700 |

|

| 榆林市 |

610800 |

|

| 安康市 |

610900 |

|

| 商洛市 |

611000 |

|

甘肃省[编辑]

行政区划代码620000,面积454,430平方千米

| 地级行政单位

|

行政区划代码

|

面积(平方千米)

|

| 兰州市 |

620100 |

|

| 嘉峪关市 |

620200 |

|

| 金昌市 |

620300 |

|

| 白银市 |

620400 |

|

| 天水市 |

620500 |

|

| 武威市 |

620600 |

|

| 张掖市 |

620700 |

|

| 平凉市 |

620800 |

|

| 酒泉市 |

620900 |

|

| 庆阳市 |

621000 |

|

| 定西市 |

621100 |

|

| 陇南市 |

621200 |

|

| 临夏回族自治州 |

622900 |

|

| 甘南藏族自治州 |

623000 |

|

青海省[编辑]

行政区划代码630000,面积721,000平方千米

| 地级行政单位

|

行政区划代码

|

面积(平方千米)

|

| 西宁市 |

630100 |

|

| 海东地区 |

632100 |

|

| 海北藏族自治州 |

632200 |

|

| 黄南藏族自治州 |

632300 |

|

| 海南藏族自治州 |

632500 |

|

| 果洛藏族自治州 |

632600 |

|

| 玉树藏族自治州 |

632700 |

|

| 海西藏族自治州 |

632800 |

|

宁夏回族自治区[编辑]

行政区划代码640000,面积66,400平方千米

| 地级行政单位

|

行政区划代码

|

面积(平方千米)

|

| 银川市 |

640100 |

|

| 石嘴山市 |

640200 |

|

| 吴忠市 |

640300 |

|

| 固原市 |

640400 |

|

| 中卫市 |

640500 |

|

新疆维吾尔自治区[编辑]

行政区划代码650000,面积1,664,897平方千米

| 地级行政单位

|

行政区划代码

|

面积(平方千米)

|

| 乌鲁木齐市 |

650100 |

|

| 克拉玛依市 |

650200 |

|

| 吐鲁番地区 |

652100 |

|

| 哈密地区 |

652200 |

|

| 昌吉回族自治州 |

652300 |

|

| 博尔塔拉蒙古自治州 |

652700 |

|

| 巴音郭楞蒙古自治州 |

652800 |

|

| 阿克苏地区 |

652900 |

|

| 克孜勒苏柯尔克孜自治州 |

653000 |

|

| 喀什地区 |

653100 |

|

| 和田地区 |

653200 |

|

| 伊犁哈萨克自治州 |

654000 |

|

| 塔城地区 |

654200 |

|

| 阿勒泰地区 |

654300 |

|

台湾省[编辑]

行政区划代码710000,面积3.6万平方千米。

目前由中华民国管辖,中华人民共和国并无直接管辖,详见台湾省。

香港特别行政区[编辑]

行政区划代码810000,面积1,092平方千米。

1997年7月1日,香港政权由原殖民国英国移交中国,正式结束156年统治,成为中华人民共和国首个特别行政区。

澳门特别行政区[编辑]

行政区划代码820000,面积29.5平方千米。

1999年12月20日,澳门政权由原殖民国葡萄牙移交中国,成为中华人民共和国第二个特别行政区。

参考文献[编辑]

外部链接[编辑]

Template:-

Template:亚洲题目

Template:中国历代行政区划

Template:中华人民共和国省级以上行政区变动

Template:中华人民共和国省级行政区

Template:中华人民共和国各省级行政区

Template:中华人民共和国副省级行政区

Template:中华人民共和国地级以上行政区

Template:中华人民共和国乡级以上行政区分省索引

中国各朝代行政区划

各国行政区划

黄河沿岸[编辑]

Template:Navbox

*

中国河流模板

中国城市导航模板

法定领土[编辑]

Template:Main

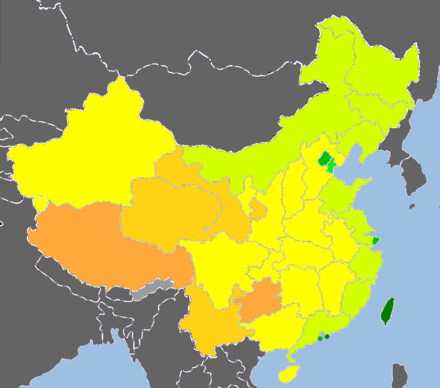

中华人民共和国宣称领土面积达960多万平方公里,居全球第三位[注 1],其中领陆面积为世界第二位。此外,中华人民共和国的海域面积为473万平方公里。陆界长两万多公里,从东北部到南部,分别与朝鲜、俄罗斯、蒙古、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦、印度、尼泊尔、不丹、缅甸、老挝、越南等14国接壤。大陆海岸线18,000公里,沿海岛屿有5400多个,总面积3.87万平方公里。[1]

中华人民共和国法定疆域四极为:

行政区划[编辑]

Template:Main

中华人民共和国行政区划自1997年以后分为省、自治区、直辖市和特别行政区四类一级行政区,自1999年澳门政权移交以后共有34个省级行政区,即23个省(其中台湾省未实际控制)、4个直辖市、5个自治区和2个特别行政区。以省、地区、县和乡四级架构为主,其次为省、县、乡三级架构。

Template:-

Template:Image label begin

Template:Image label small

Template:Image label small

Template:Image label small

Template:Image label small

Template:Image label small

Template:Image label small

Template:Image label small

Template:Image label small

Template:Image label small

Template:Image label small

Template:Image label small

Template:Image label small

Template:Image label small

Template:Image label small

Template:Image label small

Template:Image label small

Template:Image label small

Template:Image label small

Template:Image label small

Template:Image label small

Template:Image label small

Template:Image label small

Template:Image label small

Template:Image label small

Template:Image label small

Template:Image label small

Template:Image label small

Template:Image label small

Template:Image label small

Template:Image label small

Template:Image label small

Template:Image label small

Template:Image label small

Template:Image label small

Template:Image label end

领土争端[编辑]

Template:Main

Template:Expand section

中华人民共和国行政区划及领土纠纷 中华人民共和国行政区划及领土纠纷

未实际控制的地区[编辑]

中华人民共和国政府对于以下其它政府所管辖的地区宣称拥有主权:

其它政府宣称拥有主权[编辑]

其它政府对于以下中华人民共和国政府所管辖的地区宣称拥有主权:

行政区划[编辑]

因中华人民共和国政府实际未对台湾地区进行过行政管理,所以也未进行行政区划编组。中华人民共和国立国初期,官方每年公布的《中华人民共和国行政区划简册》上关于台湾省市县建制资料为空,并且未标注省会,只括注“待解放”三字。改革开放以后每年公布的《中华人民共和国行政区划简册》上,建制资料和省会名字仍为空,括注改为“资料暂缺”四个字,在该简册的中华人民共和国总图中,省会则标注为“台北”,但非“台北市”[4]。

在需要标划台湾行政区划的场合,例如中华人民共和国出版的地图中,中华人民共和国官方编辑和审查机构使用的是依照中华人民共和国成立前中华民国的台湾行政区划,需要显示行政区行政级别时,则将行政级别对应到中华人民共和国现行的区划级别制度。例如,在中华人民共和国出版的“台湾省”地图中,即将台湾省划分为7市(其中2市标记为地级行政区、5市标记为县级行政区)和16县,省会注为台北市[5]。划分情况如下:

中华人民共和国省级以上行政区变动[编辑]

Template:Navbox55545

参考文献[编辑]

*

*

中华人民共和国一级行政区划导航模板

中华人民共和国历史导航模板

中华人民共和国省级行政区[编辑]

Template:Navbox

*

中华人民共和国副省级行政区[编辑]

Template:Navbox

*

中华人民共和国二级行政区划导航模板

中国传统地理[编辑]

Template:Navbox with collapsible groups

- 折叠与展开参数

整个模板:

Template:Collapsible option

展开某个组:

{{中國傳統地理大區|该组缩写}}。中华人民共和国和中华民国分组的缩写分别为PRC与ROC。

*

中国地理模板

中华人民共和国乡级以上行政区分省索引[编辑]

Template:Navbox

中华人民共和国各省级行政区行政区划模板

中华人民共和国各省级行政区行政区划[编辑]

Template:Navbox

中国历代行政区划[编辑]

Template:Navbox

*

中华人民共和国台湾省行政区划[编辑]

Template:Navbox

参考文献[编辑]

台

*

台湾行政区划模板

Template:Navbox*

河北省[编辑]

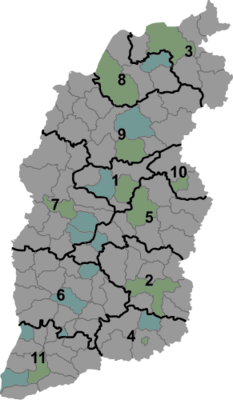

河北省行政规划现共设有11个地级市(共辖36个市辖区)、1个单列管辖区(行政级别为设区地级市)、2个省直辖市、3个副地级市,其下辖19个县级市、108个县、6个自治县。

| 河北省行政区划

|

#

|

区划名称

|

汉语拼音

|

政府驻地

|

人口 (2010)

|

|

| — 地级市 —

|

| 1

|

石家庄市

|

Shíjiāzhuāng Shì

|

长安区

|

10,163,788

|

| 2

|

保定市

|

Bǎodìng Shì

|

新市区

|

11,194,379

|

| 3

|

沧州市

|

Cāngzhōu Shì

|

运河区

|

7,134,053

|

| 4

|

承德市

|

Chéngdé Shì

|

双桥区

|

3,473,197

|

| 5

|

邯郸市

|

Hándān Shì

|

丛台区

|

9,174,679

|

| 6

|

衡水市

|

Héngshǔi Shì

|

桃城区

|

4,340,773

|

| 7

|

廊坊市

|

Lángfāng Shì

|

广阳区

|

4,358,839

|

| 8

|

秦皇岛市

|

Qínhuángdǎo Shì

|

海港区

|

2,987,605

|

| 9

|

唐山市

|

Tángshān Shì

|

路北区

|

7,577,284

|

| 10

|

邢台市

|

Xíngtái Shì

|

桥东区

|

7,104,114

|

| 11

|

张家口市

|

Zhāngjiākǒu Shì

|

桥西区

|

4,345,491

|

| — 单列管辖区 —

|

| #

|

华北油田地区

|

Huáběiyóutián Dìqū

|

|

133,000

|

Template:Navbox

河

*

山西省[编辑]

行政区划[编辑]

现今,辖有11个地级市,以及23个市辖区、11个县级市、85个县。

| 山西省行政区划

|

#

|

区划名称

|

汉语拼音

|

政府驻地

|

人口 (2010)

|

|

| — 地级市 —

|

| 1

|

太原市

|

Tàiyuán Shì

|

杏花岭区

|

4,201,591

|

| 2

|

长治市

|

Chángzhì Shì

|

城区

|

3,334,564

|

| 3

|

大同市

|

Dàtóng Shì

|

城区

|

3,318,057

|

| 4

|

晋城市

|

Jìnchéng Shì

|

城区

|

2,279,151

|

| 5

|

晋中市

|

Jìnzhōng Shì

|

榆次区

|

3,249,425

|

| 6

|

临汾市

|

Línfén Shì

|

尧都区

|

4,316,612

|

| 7

|

吕梁市

|

Lǚliáng Shì

|

离石区

|

3,727,057

|

| 8

|

朔州市

|

Shuòzhōu Shì

|

朔城区

|

1,714,857

|

| 9

|

忻州市

|

Xīnzhōu Shì

|

忻府区

|

3,067,501

|

| 10

|

阳泉市

|

Yángquán Shì

|

城区

|

1,368,502

|

| 11

|

运城市

|

Yùnchéng Shì

|

盐湖区

|

5,134,794

|

Template:Navbox

中华人民共和国各省级行政区行政区划模板

*

== 遼寧省 ==

行政区划[编辑]

现辖2个副省级市,12个地级市,以及56市辖区,17县级市,19县,8自治县。

| 辽宁省行政区划

|

#

|

区划名称

|

汉语拼音

|

政府驻地

|

人口 (2010)

|

|

| — 副省级市 —

|

| 1

|

沈阳市

|

Shěnyáng Shì

|

沈河区

|

8,106,171

|

| 2

|

大连市

|

Dàlián Shì

|

西岗区

|

6,690,432

|

| — 地级市 —

|

| 3

|

鞍山市

|

Ānshān Shì

|

铁东区

|

3,645,884

|

| 4

|

本溪市

|

Běnxī Shì

|

平山区

|

1,709,538

|

| 5

|

朝阳市

|

Cháoyáng Shì

|

双塔区

|

3,044,641

|

| 6

|

丹东市

|

Dāndōng Shì

|

振兴区

|

2,444,697

|

| 7

|

抚顺市

|

Fǔshùn Shì

|

顺城区

|

2,138,090

|

| 8

|

阜新市

|

Fùxīn Shì

|

细河区

|

1,819,339

|

| 9

|

葫芦岛市

|

Húludǎo Shì

|

龙港区

|

2,623,541

|

| 10

|

锦州市

|

Jǐnzhōu Shì

|

太和区

|

3,126,463

|

| 11

|

辽阳市

|

Liáoyáng Shì

|

白塔区

|

1,858,768

|

| 12

|

盘锦市

|

Pánjǐn Shì

|

兴隆台区

|

1,392,493

|

| 13

|

铁岭市

|

Tiělǐng Shì

|

银州区

|

2,717,732

|

| 14

|

营口市

|

Yíngkǒu shì

|

站前区

|

2,428,534

|

Template:Navbox

中华人民共和国各省级行政区行政区划模板

*

现辖8个地级市、1个自治州,以及19个市辖区、20个县级市、18个县、3个自治县。

| 吉林省行政区划

|

#

|

区划名称

|

汉语拼音

|

政府驻地

|

人口 (2010)

|

|

| — 副省级城市 —

|

| 1

|

长春市

|

Chángchūn Shì

|

南关区

|

7,677,089

|

| — 地级市 —

|

| 2

|

白城市

|

Báichéng Shì

|

洮北区

|

2,033,058

|

| 3

|

白山市

|

Báishān Shì

|

浑江区

|

1,295,750

|

| 4

|

吉林市

|

Jílín Shì

|

船营区

|

4,414,681

|

| 5

|

辽源市

|

Liáoyuán Shì

|

龙山区

|

1,176,645

|

| 6

|

四平市

|

Sìpíng Shì

|

铁西区

|

3,386,325

|

| 7

|

松原市

|

Sōngyuán Shì

|

宁江区

|

2,881,082

|

| 8

|

通化市

|

Tōnghuà Shì

|

东昌区

|

2,325,242

|

| — 自治州 —

|

| 9

|

延边朝鲜族自治州

|

Yánbiān Cháoxiǎnzú Zìzhìzhōu

|

延吉市

|

2,271,600

|

Template:Navbox

中华人民共和国各省级行政区行政区划模板

吉林行政区划模板

行政区划[编辑]

现辖1个副省级市、11个地级市、1个地区,以及64个市辖区、18个县级市、45个县、1个自治县。

| 黑龙江省行政区划

|

#

|

区划名称

|

汉语拼音

|

政府驻地

|

人口(2010)

|

|

| —副省级市—

|

| 1

|

哈尔滨市

|

Hā'ěrbīn Shì

|

松北区

|

10,635,971

|

| —地级市—

|

| 2

|

齐齐哈尔市

|

Qíqíhā'ěr Shì

|

建华区

|

5,367,003

|

| 3

|

牡丹江市

|

Mǔdānjiāng Shì

|

东安区

|

2,798,723

|

| 4

|

佳木斯市

|

Jiāmùsī Shì

|

前进区

|

2,552,097

|

| 5

|

大庆市

|

Dàqìng Shì

|

萨尔图区

|

2,904,532

|

| 6

|

鸡西市

|

Jīxī Shì

|

鸡冠区

|

1,862,161

|

| 7

|

双鸭山市

|

Shuāngyāshān Shì

|

尖山区

|

1,462,626

|

| 8

|

伊春市

|

Yīchūn Shì

|

伊春区

|

1,148,126

|

| 9

|

七台河市

|

Qītáihé Shì

|

桃山区

|

920,419

|

| 10

|

鹤岗市

|

Hègǎng Shì

|

向阳区

|

1,058,665

|

| 11

|

黑河市

|

Hēihé Shì

|

爱辉区

|

1,673,898

|

| 12

|

绥化市

|

Suíhuà Shì

|

北林区

|

5,416,439

|

| —地区—

|

| 13

|

大兴安岭地区

|

Dàxīng'ānlǐng Dìqū

|

加格达奇区

|

511,564

|

Template:Navbox

中华人民共和国各省级行政区行政区划模板

中华人民共和国二级行政区划导航模板

*

黑龙江模板

现行政区[编辑]

江苏省现辖13个地级市,其中省会南京市为副省级城市。下分103个县级行政区,包括54个市辖区、24个县级市、24个县。县(县级市)中包含3个省直管县体制改革试点:昆山市、泰兴市、沭阳县。

| 江苏省行政区划

|

#

|

区划名称

|

汉语拼音

|

政府驻地

|

人口 (2010)

|

|

| — 副省级市 —

|

| 1

|

南京市

|

Nánjīng Shì

|

玄武区

|

8,004,680

|

| — 地级市 —

|

| 2

|

常州市

|

Chángzhōu Shì

|

新北区

|

4,591,972

|

| 3

|

淮安市

|

Huái'ān Shì

|

清河区

|

4,799,889

|

| 4

|

连云港市

|

Liányúngǎng Shì

|

新浦区

|

4,393,914

|

| 5

|

南通市

|

Nántōng Shì

|

崇川区

|

7,282,835

|

| 6

|

宿迁市

|

Sùqiān Shì

|

宿城区

|

4,715,553

|

| 7

|

苏州市

|

Sūzhōu Shì

|

姑苏区

|

10,465,994

|

| 8

|

泰州市

|

Tàizhōu Shì

|

海陵区

|

4,618,558

|

| 9

|

无锡市

|

Wúxī Shì

|

崇安区

|

6,372,624

|

| 10

|

徐州市

|

Xúzhōu Shì

|

云龙区

|

8,580,500

|

| 11

|

盐城市

|

Yánchéng Shì

|

亭湖区

|

7,260,240

|

| 12

|

扬州市

|

Yángzhōu Shì

|

邗江区

|

4,459,760

|

| 13

|

镇江市

|

Zhènjiāng Shì

|

京口区

|

3,113,384

|

Template:Navbox

中华人民共和国各省级行政区行政区划模板

*

行政区划[编辑]

Template:Main

Template:See also

现辖11个地级市,其中杭州和宁波两市拥有副省级城市的地位。下分90个县级行政区,包括34个市辖区、21个县级市、34个县、1个自治县。再下分为乡级行政区,截至2007年底时共有1516个,包括754个镇,457个乡(包括14个民族乡)和304个街道办事处[6]。

| 浙江省行政区划

|

#

|

区划名称

|

汉语拼音

|

政府驻地

|

人口 (2010)

|

|

| — 副省级市 —

|

| 1

|

杭州市

|

Hángzhōu Shì

|

拱墅区

|

8,700,400

|

| 2

|

宁波市

|

Níngbō Shì

|

海曙区

|

7,605,700

|

| — 地级市 —

|

| 3

|

湖州市

|

Húzhōu Shì

|

吴兴区

|

2,893,500

|

| 4

|

嘉兴市

|

Jiāxīng Shì

|

南湖区

|

4,501,700

|

| 5

|

金华市

|

Jīnhuá Shì

|

婺城区

|

5,361,600

|

| 6

|

丽水市

|

Líshuǐ Shì

|

莲都区

|

2,117,000

|

| 7

|

衢州市

|

Qúzhōu Shì

|

柯城区

|

2,122,700

|

| 8

|

绍兴市

|

Shàoxīng Shì

|

越城区

|

4,912,200

|

| 9

|

台州市

|

Tāizhōu Shì

|

椒江区

|

5,968,800

|

| 10

|

温州市

|

Wēnzhōu Shì

|

鹿城区

|

9,122,100

|

| 11

|

舟山市

|

Zhōushān Shì

|

定海区

|

1,121,300

|

Template:Navbox

浙

行政区划[编辑]

现辖16个地级市,以及43个市辖区,6个县级市,56个县:

| 安徽省行政区划

|

#

|

区划名称

|

汉语拼音

|

政府驻地

|

人口 (2010)

|

|

| — 地级市 —

|

| 1

|

合肥市

|

Héféi Shì

|

蜀山区

|

7,457,000

|

| 2

|

安庆市

|

Ānqìng Shì

|

大观区

|

5,311,000

|

| 3

|

蚌埠市

|

Bèngbù Shì

|

蚌山区

|

3,164,000

|

| 4

|

亳州市

|

Bózhōu Shì

|

谯城区

|

4,851,000

|

| 5

|

宣城市

|

Xuānchéng Shì

|

宣州区

|

2,533,000

|

| 6

|

池州市

|

Chízhōu Shì

|

贵池区

|

1,403,000

|

| 7

|

滁州市

|

Chúzhōu Shì

|

琅琊区

|

3,938,000

|

| 8

|

阜阳市

|

Fǔyáng Shì

|

颍州区

|

7,600,000

|

| 9

|

淮北市

|

Huáiběi Shì

|

相山区

|

2,114,000

|

| 10

|

淮南市

|

Huáinán Shì

|

田家庵区

|

2,334,000

|

| 11

|

黄山市

|

Huángshān Shì

|

屯溪区

|

1,359,000

|

| 12

|

六安市

|

Lù'ān Shì

|

金安区

|

5,612,000

|

| 13

|

马鞍山市

|

Mǎ'ānshān Shì

|

雨山区

|

2,304,000

|

| 14

|

宿州市

|

Sùzhōu Shì

|

埇桥区

|

5,353,000

|

| 15

|

铜陵市

|

Tónglíng Shì

|

铜官山区

|

724,000

|

| 16

|

芜湖市

|

Wúhú Shì

|

鸠江区

|

3,443,000

|

Template:Navbox

中华人民共和国各省级行政区行政区划模板

*

行政区划[编辑]

现辖1个副省级城市、8个地级市,共包括26个市辖区,14个县级市,45个县(含金门县)[7]。

| 福建省行政区划

|

#

|

区划名称

|

汉语拼音

|

政府驻地

|

人口 (2010)

|

|

| — 副省级市 —

|

| 2

|

厦门市

|

Xiàmén Shì

|

思明区

|

3,531,347

|

| — 地级市 —

|

| 1

|

福州市

|

Fúzhōu Shì

|

鼓楼区

|

7,115,370

|

| 3

|

龙岩市

|

Lóngyán Shì

|

新罗区

|

2,559,545

|

| 4

|

南平市

|

Nánpíng Shì

|

延平区

|

2,645,549

|

| 5

|

宁德市

|

Níngdé Shì

|

蕉城区

|

2,821,996

|

| 6

|

莆田市

|

Pútián Shì

|

城厢区

|

2,778,508

|

| 7

|

泉州市

|

Quánzhōu Shì

|

丰泽区

|

8,128,530

|

| 8

|

三明市

|

Sānmíng Shì

|

梅列区

|

2,503,388

|

| 9

|

漳州市

|

Zhāngzhōu Shì

|

龙文区

|

4,809,983

|

| 注:金门、马祖等地方未受到正式管辖,参见中华民国、台海现状、台湾地区、台湾问题等条目。

|

Template:Navbox

闽

*

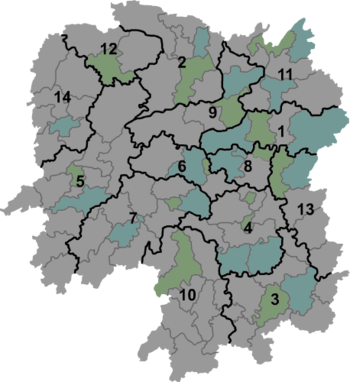

行政区划[编辑]

现辖11个地级市,以及20个市辖区,10个县级市,70个县

| 江西省行政区划

|

#

|

区划名称

|

汉语拼音

|

政府驻地

|

人口 (2010)

|

|

| — 地级市 —

|

| 1

|

南昌市

|

Nánchāng Shì

|

东湖区

|

5,042,565

|

| 2

|

抚州市

|

Fǔzhōu Shì

|

临川区

|

3,912,312

|

| 3

|

赣州市

|

Gànzhōu Shì

|

章贡区

|

8,368,440

|

| 4

|

吉安市

|

Jí'ān Shì

|

吉州区

|

4,810,340

|

| 5

|

景德镇市

|

Jǐngdézhèn Shì

|

昌江区

|

1,587,477

|

| 6

|

九江市

|

Jiǔjiāng Shì

|

浔阳区

|

4,728,763

|

| 7

|

萍乡市

|

Píngxiāng Shì

|

安源区

|

1,854,510

|

| 8

|

上饶市

|

Shàngráo Shì

|

信州区

|

6,579,714

|

| 9

|

新余市

|

Xīnyú Shì

|

渝水区

|

1,138,873

|

| 10

|

宜春市

|

Yíchūn Shì

|

袁州区

|

5,419,575

|

| 11

|

鹰潭市

|

Yīngtán Shì

|

月湖区

|

1,124,906

|

中华人民共和国成立后, 江西省的行政区划曾经有过多次调整和变动。目前,全省共设南昌、九江、景德镇、萍乡、新余、鹰潭、赣州、宜春、上饶、吉安、抚州等11个设区市,11个县级市,70个县,19个市辖区。南昌市为江西省会。

南昌市[编辑]

辖5区4县:东湖区、西湖区、青云谱区、湾里区、青山湖区,南昌县、新建县、进贤县、安义县。南昌市位于东经115°27′~116°35′,北纬28°09′~29°11′,处江西省中部偏北,赣江、抚河下游,滨临我国第一大淡水湖鄱阳湖。全境以平原为主,东南平坦,西北丘陵起伏,总面积7402.36平方公里,平原面积占35.8%,水域面积占29.8%,岗地、低丘面积占34.4%。全市平均海拔25米,城区地势偏低洼,平均海拔22米。西部是西山山脉,最高点为梅岭主峰洗药坞,海拔841.4米。全市水网密布。赣江、抚河、锦江、潦河流过境内,湖泊众多,有军山湖、金溪湖、青岚湖、瑶湖等数百个大小湖泊;市区东北有艾溪湖、青山湖和贤士湖;城内得天独厚的东湖、南湖、西湖和北湖等风景湖,更显江南水乡风采。南昌市属亚热带季风区,气候湿润温和,雨量充沛,四季分明,春秋短,夏冬长。据历年统计资料显示,年平均气温17.5℃,极端最高气温40.6℃,极端最低气温9.3℃。 日照率为43%。年平均风速2.5米/秒。年无霜期291天。冬季多偏北风,夏季多偏南风。

九江市[编辑]

辖2区2市9县:浔阳区、庐山区,瑞昌市、共青城市,九江县、武宁县、修水县、永修县、德安县、星子县、都昌县、湖口县、彭泽县。九江是一座美丽的城市。九江,集名山(庐山)、名江(长江)、名湖(鄱阳湖)于一体,是一座具有2200多年历史的江南文化名城和旅游城市。130多年前,这里就是对外通商口岸,1992年被国务院批准为长江沿岸开放城市。长江是中国最大、最长的东西向水上大通道,京九铁路是我国最长、现代化程度最高的南北向陆上运输大通道,两条大动脉在九江市区交汇,九江成为承东启西、引南接北的金十字交汇点。九江市城郊的庐山,是中国著名的风景名胜区,1996年被联合国教科文组织批准为“世界文化景观”,列入《世界遗产名录》 。

景德镇市[编辑]

辖2区1市1县:昌江区、珠山区,乐平市,浮梁县。景德镇是享誉世界的“瓷都”,是国务院首批公布的历史文化名城,位于江西东北部,毗邻安徽,全市土地面积5248平方公里,总人口为1,576,589万人。

景德镇地处黄山余脉怀玉山脉与鄱阳湖平原过渡地带,是典型的江南红壤丘陵区。地势由东北向西南倾斜,东北和西北部多山,群峰林立,岗峦重叠,最高峰海拔达1618米,东南、西南部多丘陵和平原,海拔多在200米以下,地势较为舒缓。境内河川交错,北部昌江、 南部乐安河纵贯全境,属长江流域鄱阳湖水系。

景德镇四季分明,属亚热带季风性湿润气候。全年日照充足,雨量丰沛,无霜期长,适宜各种植物和农作物的生长。自然资源丰富,矿藏资源中在全省名列前茅的有瓷土、沙金、煤、锰、石灰石、大理石、海泡石等。

景德镇已有1700多年的制瓷历史,北宋真宗景德年间(公元1004年-1007年),由于烧制的精美御瓷获真宗赞赏,瓷器上底款书“景德年制”,于是“天下咸称景德镇”。景德镇由此得名。

萍乡市[编辑]

辖2区3县:安源区、湘东区,上栗县、芦溪县、莲花县。 萍乡位于江西省西部,与湖南株州毗邻,距长沙100公里。 全市面积3827平方公里,人口1,864,278万。境内浙赣铁路横贯东西,319国道和320国道交汇通过,交通非常便利。萍乡人文历史丰厚辉煌。萍乡因楚昭王在此地得"萍实"而得名。自三国吴宝鼎二年(公元267年)建县,迄今已有1700多年历史。至今萍乡市博物馆保留有新石器时代历史物、史学家郭沫若定名的青铜器"彭高编钟"和"马王塘编钟"以及世间罕见的西汉透光铜镜等大批历史文物,反映出一部丰富多彩、形象生动的萍乡文明发展史。

萍乡自然风光秀丽宜人。境内东部的武功山是江西最高的名山,山峰奇峻,古木参天,飞瀑泻玉,草甸青翠,北部的杨歧山为中国佛教名山,西部的大屏山与南部的玉壶山自然景观与人文景观相融,为旅游胜地。境内著名的孽龙洞、东源溶洞、蕉源溶洞皆瑰丽异彩,洞因水活,水随洞转,乃一大奇观。城内孔庙、宝积寺、横龙洞纯阳观等古色古香的建筑,书卷气息与梵音韵律汇织,是极富人文特色和文化熏陶的旅游资源。

新余市[编辑]

辖1区1县:渝水区、分宜县。 新余,位于江西省中西部,浙赣铁路线上,面积3164平方公里,人口1,140,308万。 新余以工业发展迅速和城市建设日新月异而受到人们的瞩目,是江西省工业化水平最高、城市化速率最快的城市。建成了以冶金、机械、化工、轻工、纺织、能源、建材为主,门类较齐全的工业体系。 新余的城市建设被誉为“深圳速度”。近十年新增城区面积15平方公里,其规模、速度、效益在全国中小城市中罕见。城市绿化覆盖率达30.8%,人均公共绿地面积7.8平方米,居全省之首。 新余基础设施独具优势。目前电力装机容量70万千瓦,程控电话可直拨世界各地,浙赣铁路横穿全境,京九铁路毗瞵,公路已成网络,并与105、320国道相接,距南昌机场仅120公里。 新余矿藏资源有三十几种,其中铁矿和硅灰石、大理石的储量占有一定的地位。硅灰石的储量列中国第二,品位极高。

鹰潭市[编辑]

辖1区1市1县:月湖区、贵溪市、余江县。

赣州市[编辑]

辖2区1市15县:章贡区、南康区,瑞金市,赣县、信丰县、大余县、上犹县、崇 义县、安远县、龙南县、定南县、全南县、兴国县、宁都县、于都县、会昌县、寻乌县、石城县。赣州市位于江西南部,赣江上游,又称赣南。东临福建三明市和龙岩地区,南接广东梅州市、河源市和韶关市,西靠湖南郴州市,北连本省吉安、抚州两地区。全市与外省相邻的边际县11个,乡镇72个。 赣州市是江西省最大的行政区,面积3.94万平方公里,约占全省总面积的四分之一。全市耕地、山地、水面、道路、农舍的布局概称“八山半水一分田,半分道路和庄园”。 赣州市地处中亚热带南缘,气候温和,雨量充沛,无霜期长。全市年平均气温18.8摄氏度,年平均降水量1605毫米,无霜期平均288天。市内地形呈周高中低,南高于北,山峦起伏,河溪密布的地貌。最高点崇义县齐云山海拨2061.3米,最低处赣县湖江乡张屋村海拨82米。全区按地貌来分,丘陵占五分之三,山地和平原丘岗各占五分之一。

宜春市[编辑]

辖1区3市6县:袁州区,樟树市、丰城市、高安市,靖安县、奉新县、上高县、宜丰县、铜鼓县、万载县。宜春市位于江西省西北部,地处东经113度54分-116度27分,北纬27度33分-29度06分之间, 东与南昌市、抚州市接壤;南与吉安市、新余市为邻;西与湖南省和本省萍乡市毗连;北与九江市交界。全市东西长约222.75公里,南北宽约174公里,土地总面积18669 平方公里,地形由北向南,由西向东倾斜。全境以丘陵、山地为主,平原面积占总面积的25.49%,丘陵面积占39.05%,山地面积35.48%。 靖安县九老岭海拔1794.3米,为全市制高点。宜春市总人口2009年末为5,484,264万人。 人口密度为每平方公里 294人。市内居住26个民族, 为汉、回、蒙、藏、苗、彝、壮、布依、满、侗、瑶、白、土 家、哈尼、傣、畲、黎、高山、水、纳西、景颇、土、幺佬、 布朗、仡佬、京族;其中汉族人口占99.95%。

宜春市具有热带湿润气候特点。气候温和,雨量充沛,四季分明,享有“山明水秀,土沃泉甘,其气如春,四时咸宜”之称。全年平均气温17.3℃,最冷月为 1月,平均气温5℃,最热月为7月,平均气温28.8℃。 宜春市地灵物丰,资源丰富。全市森林覆盖率达52.3%,活立木蓄积量3500万立方米,毛竹蓄积量3.5亿株,是江西省重点林区之一。 全市已探明可开发 的水力资源38万千瓦,尚有25万千瓦待开发。初步探明的矿种 有56种,其中金属类27种,非金属类29种,铁矿藏量近2亿吨; 有色金属主要有钨、金、铜、铝、锌和被誉为江西省“五朵金 花”之一的钽铌等;原煤储量超10亿吨,列全省第一;岩盐蕴 藏量百亿吨,居全省之冠;硅灰石品位之高,储量之丰居全国 首位;大理石、花岗石、瓷土分布甚广,质地优良,具有很高 的开采价值。

上饶市[编辑]

辖1区1市10县:信州区、德兴市,上饶县、广丰县、玉山县、婺源县、波阳县、余干县、万年县、弋阳县、横峰县、铅山县。上饶素有“江西东大门”之称,区位优势十分明显,直接面临江、浙、沪、闽等沿海开放地区,交通通讯十分便利。320国道、206国道以及正在开工建设的311高速公路穿境而过;浙赣、皖赣和横南铁路纵横交错;周边建有两个飞机场;电讯通讯直达世界各地。上饶市地处闽、浙、皖、赣四省结合部,面积2.28万平方公里,人口6,537,675万。

上饶自然资源丰富,土地面积占全省近七分之一。有亚洲第一大铜矿——德兴市铜矿、全国第一大淡水湖——鄱阳湖、华东第一高降——黄岗山。矿产资源在全省乃至全国都有一席之地,已探明的矿 产资源达70余种,真中铜、金、银、铅、锌素有“五朵金花”之称。旅游资源更是得天独厚,有三个国家级森林公园——婺源古坦灵岩洞、铅山鹅湖山、弋阳圭峰;两个国家级风景区——三清山和圭峰(龙虎山景区);三个特色旅游点——婺源明清古建筑群、鄱阳湖候鸟保护区、葛仙山宗教旅游圣地。三清山以其雄、奇、险、峻,被称为“江南第一仙峰”;天然盆景圭峰,被叹为“江上圭峰天下稀”;婺源县已被确定为全国生态、文化旅游县,被誉为“中国农村最美的地方”和“最后的香格里拉”。

吉安市[编辑]

辖2区1市10县:吉州区、青原区、井冈山市, 吉安县、新干县、永丰县、峡江县、吉水县、泰和县、万安县、遂川县、安福县、永新县。

地理上,它介于北伟25°58′32″至27°57′50″,东经113°46′至115°56′之间,全市长约218公里,东西宽约208公里,总面积为25271平方公里。以山地、丘陵为主,山地占全市面积的51%,平原与岗地约占23%,山地与丘陵约占23%,水面约占4%。可概括为"七山半水两分田,半分道路和庄园"。它的四周,东邻抚州市的崇仁县、乐安市及赣州市的宁都、兴国县,南连赣州市的赣县、南康市、上犹县,西接湖南省的桂东、炎陵、茶陵县,北与宜春地区的丰城、樟树市及新余市、萍乡市接壤。 市政府驻地吉州区,距省会南昌公里里程为219公里,距首都北京铁路里程为1805.6公里。

得天独厚的资源条件还使吉安自古享有"金庐陵"的美誉,被称为江南大地上的彩色明珠。"乌鸡、金桔、狗牯脑"是吉安地方特产三宝;泰和乌鸡,有凤冠、缨头、绿耳、胡须、丝毛、毛脚、五爪、乌骨、乌皮、乌肉等十大特征,通体洁白、体态优美,强身、药用功能显著,在1915年巴拿马国际博览会上定为观赏鸡。享有"桔中之珍"的遂川金桔是全国金桔四大原产地之一,其形似鸽蛋,色泽金黄,皮薄肉厚,芳香沁人,营养丰富,具有止咳消痰的功效。遂川狗牯脑茶叶,叶细嫩,表附白绒毛,色碧中微露黛绿、莹润生辉,饮后清香甘醇,在1915年巴拿马国际博览会上荣获金质奖章和特等奖。"甲于东南,驰名全国"的安福陈山红心杉木,材质优良,被历代朝迁列为贡材,还被选作毛主席纪念堂的建筑用材。用千年栽培史的新干县三湖红桔,色泽鲜艳、酸甜可口,叶、皮、核、络都是良好中药,历史上曾为朝廷贡品。峡江鲥鱼和米粉、万安红玻璃鲤鱼和金丝枣、安福火腿、遂川板鸭美名天下扬。

抚州市[编辑]

辖1区10县:临川区、东乡县、金溪县、资溪县、南城县、南丰县、黎川县、 广昌县、崇仁县、乐安县、宜黄县。

抚州市位于江西东部,东邻福建省。南接赣州地区,西连吉安、宜春,北毗南昌、上饶。南起北纬26度 29分,北抵北纬28度30分,南北全长约222公里。西自东径115度35分,东迄东径117度18 分。东西宽约169公里。抚州市属中业热带季风型气候,温暖湿润,雨量充沛,日照充足,结冰期短,无霜期长,四期分明,全市年平 均气温17度。抚州市河流属长江流域鄱阳湖水系,主要特点是水系完整、河道密布,溪流不断,水面广阔,水流量大, 含沙量少,水能资源丰富,抚河是江西省第二大河流。全市资源丰富,全市土地面积2822.54万亩,人均土地9.28亩。高于全省均土地水平。是投资者好地方。[3]

Template:Navbox

中华人民共和国各省级行政区行政区划模板

*

行政区划[编辑]

区划沿革[编辑]

- 以在太行山之东而得名。

- 唐朝大部分属河南道;

- 北宋设京东路,后分京东东、西路;

- 金代大定八年(1168年)设置了山东东路、山东西路统军司,“山东”一词从此做为一个正式行政区划的名称开始使用。

- 元朝设山东东西道;明置山东省,后改山东布政使司;

- 清朝改山东省,下分道,州(府),县。有三道:济东泰武临道、兖沂曹济道、登莱青胶道。

参考:山东省历史行政区划

目前的行政区划[编辑]

Template:Seealso

截至2014年1月,山东省共有17个设区的市;以下分为137个县级行政区,包括49个市辖区、28个县级市和60个县;以下再分为1869个乡级行政区,包括478个街道办事处、1113个镇、271个乡和7个其它乡级行政区。

| 山东省行政区划

|

#

|

区划名称

|

汉语拼音

|

政府驻地

|

面积 (km²)

|

人口 (2010)

|

|

| — 副省级市 —

|

| 1

|

济南市

|

Jǐnán Shì

|

历下区

|

8,177

|

6,814,000

|

| 2

|

青岛市

|

Qīngdǎo Shì

|

市南区

|

11,026

|

8,715,100

|

| — 地级市 —

|

| 3

|

滨州市

|

Bīnzhōu Shì

|

滨城区

|

9,447

|

3,748,500

|

| 4

|

德州市

|

Dézhōu Shì

|

德城区

|

10,356

|

5,568,200

|

| 5

|

东营市

|

Dōngyíng Shì

|

东营区

|

7,923

|

2,035,300

|

| 6

|

菏泽市

|

Hézé Shì

|

牡丹区

|

12,238

|

8,287,800

|

| 7

|

济宁市

|

Jǐníng Shì

|

任城区

|

11,285

|

8,081,900

|

| 8

|

莱芜市

|

Láiwú Shì

|

莱城区

|

2,246

|

1,298,500

|

| 9

|

聊城市

|

Liáochéng Shì

|

东昌府区

|

8,714

|

5,789,900

|

| 10

|

临沂市

|

Línyí Shì

|

兰山区

|

17,186

|

10,039,400

|

| 11

|

日照市

|

Rìzhào Shì

|

东港区

|

5,310

|

2,801,100

|

| 12

|

泰安市

|

Tài'ān Shì

|

泰山区

|

7,761

|

5,494,200

|

| 13

|

潍坊市

|

Wéifāng Shì

|

奎文区

|

15,829

|

9,086,200

|

| 14

|

威海市

|

Wēihǎi Shì

|

环翠区

|

5,436

|

2,804,800

|

| 15

|

烟台市

|

Yāntái Shì

|

莱山区

|

13,746

|

6,968,200

|

| 16

|

枣庄市

|

Zǎozhuāng Shì

|

薛城区

|

4,550

|

3,729,300

|

| 17

|

淄博市

|

Zībó Shì

|

张店区

|

5,938

|

4,530,600

|

Template:Navbox

中华人民共和国各省级行政区行政区划模板

中国各省模板

*

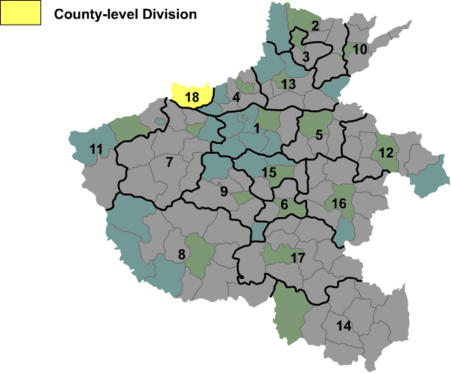

行政区划[编辑]

至2014年1月1日河南省辖地级市17个、省直辖县级行政区11个,50个市辖区、16个县级市、82个县,464个街道办事处、1892个乡镇

| 河南省行政区划

|

#

|

区划名称

|

汉语拼音

|

政府驻地

|

面积(Km²)

|

人口 (2010)

|

|

| — 地级市 —

|

| 1

|

郑州市

|

Zhèngzhōu Shì

|

中原区

|

7,532.56

|

8,626,505

|

| 2

|

安阳市

|

Ānyáng Shì

|

北关区

|

7,354.11

|

5,172,834

|

| 3

|

鹤壁市

|

Hèbì Shì

|

淇滨区

|

2,136.85

|

1,569,100

|

| 4

|

焦作市

|

Jiāozuò Shì

|

解放区

|

4,000.89

|

3,539,860

|

| 5

|

开封市

|

Kāifēng Shì

|

鼓楼区

|

6,260.95

|

4,676,159

|

| 6

|

漯河市

|

Luòhé Shì

|

郾城区

|

2,693.72

|

2,544,103

|

| 7

|

洛阳市

|

Luòyáng Shì

|

老城区

|

15,229.83

|

6,549,486

|

| 8

|

南阳市

|

Nányáng Shì

|

卧龙区

|

26,508.69

|

10,263,006

|

| 9

|

平顶山市

|

Píngdǐngshān Shì

|

新华区

|

7,909.42

|

4,904,367

|

| 10

|

濮阳市

|

Púyáng Shì

|

华龙区

|

4,187.90

|

3,598,494

|

| 11

|

三门峡市

|

Sānménxiá Shì

|

湖滨区

|

9,936.65

|

2,233,872

|

| 12

|

商丘市

|

Shāngqiū Shì

|

梁园区

|

10,700.23

|

7,362,472

|

| 13

|

新乡市

|

Xīnxiāng Shì

|

卫滨区

|

8,249.45

|

5,707,801

|

| 14

|

信阳市

|

Xìnyáng Shì

|

浉河区

|

18,908.31

|

6,108,683

|

| 15

|

许昌市

|

Xǔchāng Shì

|

魏都区

|

4,978.36

|

4,307,199

|

| 16

|

周口市

|

Zhōukǒu Shì

|

川汇区

|

11,959.45

|

8,953,172

|

| 17

|

驻马店市

|

Zhùmǎdiàn Shì

|

驿城区

|

15,095.30

|

7,230,744

|

| — 省直辖县级行政单位 —

|

| 18

|

济源市

|

Jǐyuán Shì

|

沁园街道

|

1,893.76

|

675,710

|

Template:Navbox

中华人民共和国各省级行政区行政区划模板

*

行政区划[编辑]

湖北省共有13个地级行政区,其中包括12个地级市、1个自治州;102个县级行政区,其中包括38个市辖区、24个县级市、37个县、2个自治县和1个林区[8];1221个乡级行政区,其中包括279个街道、733个镇和209个乡[9]。

| 湖北省行政区划

|

#

|

区划名称

|

汉语拼音

|

政府驻地

|

人口 (2010)

|

|

| — 副省级市 —

|

| 1

|

武汉市

|

Wǔhàn Shì

|

江岸区

|

9,785,392

|

| — 地级市 —

|

| 2

|

鄂州市

|

Èzhōu Shì

|

鄂城区

|

1,048,672

|

| 3

|

黄冈市

|

Huánggāng Shì

|

黄州区

|

6,162,072

|

| 4

|

黄石市

|

Huángshí Shì

|

下陆区

|

2,429,318

|

| 5

|

荆门市

|

Jīngmén Shì

|

东宝区

|

2,873,687

|

| 6

|

荆州市

|

Jīngzhōu Shì

|

沙市区

|

5,691,707

|

| 7

|

十堰市

|

Shíyàn Shì

|

茅箭区

|

3,340,843

|

| 8

|

随州市

|

Suízhōu Shì

|

曾都区

|

2,162,222

|

| 9

|

襄阳市

|

Xiāngyang Shì

|

襄城区

|

5,500,307

|

| 10

|

咸宁市

|

Xiánníng Shì

|

咸安区

|

2,462,583

|

| 11

|

孝感市

|

Xiàogǎn Shì

|

孝南区

|

4,814,542

|

| 12

|

宜昌市

|

Yíchāng Shì

|

西陵区

|

4,059,686

|

| — 自治州 —

|

| 13

|

恩施土家族苗族自治州

|

Ēnshī Tǔjiāzú Miáozú Zìzhìzhōu

|

恩施市

|

3,290,294

|

| — 省直辖县级行政单位 —

|

| 14

|

天门市

|

Tiānmén Shì

|

竟陵街道

|

1,418,913

|

| 15

|

潜江市

|

Qiánjiāng Shì

|

园林街道

|

946,277

|

| 16

|

仙桃市

|

Xiāntáo Shì

|

沙嘴街道

|

1,175,085

|

| 17

|

神农架林区

|

Shénnóngjià Línqū

|

松柏镇

|

76,140

|

Template:Navbox

中华人民共和国各省级行政区行政区划模板

*

Template:Navbox

*

中国城市导航模板

行政区划[编辑]

| 湖南省行政区划

|

#

|

区划名称

|

汉语拼音

|

政府驻地

|

人口 (2010)

|

|

| — 地级市 —

|

| 1

|

长沙市

|

Chángshā Shì

|

岳麓区

|

7.044.118

|

| 2

|

常德市

|

Chángdé Shì

|

武陵区

|

5.747.218

|

| 3

|

郴州市

|

Chénzhōu Shì

|

北湖区

|

4.581.778

|

| 4

|

衡阳市

|

Héngyáng Shì

|

蒸湘区

|

7.141.462

|

| 5

|

怀化市

|

Huáihuà Shì

|

鹤城区

|

4.741.948

|

| 6

|

娄底市

|

Lóudǐ Shì

|

娄星区

|

3.785.627

|

| 7

|

邵阳市

|

Shàoyáng Shì

|

大祥区

|

7.071.826

|

| 8

|

湘潭市

|

Xiāngtán Shì

|

岳塘区

|

2.748.552

|

| 9

|

益阳市

|

Yìyáng Shì

|

赫山区

|

4.313.084

|

| 10

|

永州市

|

Yǒngzhōu Shì

|

冷水滩区

|

5.180.235

|

| 11

|

岳阳市

|

Yuèyáng Shì

|

岳阳楼区

|

5.477.911

|

| 12

|

张家界市

|

Zhāngjiājiè Shì

|

永定区

|

1.476.521

|

| 13

|

株洲市

|

Zhūzhōu Shì

|

天元区

|

3.855.609

|

| — 自治州 —

|

| 14

|

湘西土家族苗族自治州

|

Xiāngxī Tǔjiāzú Miáozú Zìzhìzhōu

|

吉首市

|

2.547.833

|

Template:Main

Template:Navbox

Template:Navbox

中华人民共和国各省级行政区行政区划模板

*

行政区划[编辑]

1951年至1955年,钦州、廉州(即今钦州、防城港、北海)从广东划入广西。1952年,怀集从广西划入广东。1955年至1965年,钦州、廉州再度划入广东。1965年钦州、廉州再度划入广西。1988年海南行政区分出独立建省。

现辖2个副省级城市,19个地级市,以及59个市辖区、21个县级市、36个县、3个自治县。21个县级市名义上直属省政府,实际上是省政府交由地级市代管,其中高州市、阳春市、英德市、陆丰市、普宁市以及罗定市是财政省直管市。

| 广东省行政区划

|

#

|

区划名称

|

汉语拼音

|

政府驻地

|

人口 (2010)

|

|

| — 副省级市 —

|

| 9

|

广州市

|

Guǎngzhōu Shì

|

越秀区

|

12,700,800

|

| 21

|

深圳市

|

Shēnzhèn Shì

|

福田区

|

10,357,938

|

| — 地级市 —

|

| 1

|

清远市

|

Qīngyuǎn Shì

|

清城区

|

3,698,394

|

| 2

|

韶关市

|

Sháoguān Shì

|

浈江区

|

2,826,612

|

| 3

|

河源市

|

Héyuán Shì

|

源城区

|

2,953,019

|

| 4

|

梅州市

|

Méizhōu Shì

|

梅江区

|

4,240,139

|

| 5

|

潮州市

|

Cháozhōu Shì

|

湘桥区

|

2,669,844

|

| 6

|

肇庆市

|

Zhàoqìng Shì

|

端州区

|

3,918,085

|

| 7

|

云浮市

|

Yúnfú Shì

|

云城区

|

2,360,128

|

| 8

|

佛山市

|

Fóshān Shì

|

禅城区

|

7,194,311

|

| 10

|

东莞市

|

Dōngguǎn Shì

|

南城区*[10]

|

8,220,237

|

| 11

|

惠州市

|

Hùizhōu Shì

|

惠城区

|

4,597,002

|

| 12

|

汕尾市

|

Shànwěi Shì

|

城区

|

2,935,717

|

| 13

|

揭阳市

|

Jiēyáng Shì

|

榕城区

|

5,877,025

|

| 14

|

汕头市

|

Shàntóu Shì

|

金平区

|

5,391,028

|

| 15

|

湛江市

|

Zhànjiāng Shì

|

赤坎区

|

6,993,304

|

| 16

|

茂名市

|

Màomíng Shì

|

茂南区

|

5,817,753

|

| 17

|

阳江市

|

Yángjiāng Shì

|

江城区

|

2,421,812

|

| 18

|

江门市

|

Jiāngmén Shì

|

蓬江区

|

4,448,871

|

| 19

|

中山市

|

Zhōngshān Shì

|

东区*[11]

|

3,120,884

|

| 20

|

珠海市

|

Zhūhǎi Shì

|

香洲区

|

1,560,229

|

| 注:东沙群岛隶属广东省汕尾市,但实际控制方为中华民国高雄市。

|

Template:Navbox

中华人民共和国各省级行政区行政区划模板

*

行政区划[编辑]

海南省现辖3个地级市,24个县级行政区划单位;其中8市辖区,6个县级市,4个县,6个自治县,1个国家级经济开发区。除海口和三亚所辖8个市辖区外,其余县级行政单位全部由省直辖[12]。

海南省行政区划

|

| #

|

区划名称

|

汉语拼音

|

政府驻地

|

面积(km²)

|

人口(2010年)

|

| — 地级市 —

|

| 1

|

海口市

|

Hǎikǒu Shì

|

龙华区

|

2305

|

2,046,189

|

| 2

|

三亚市

|

Sānyà Shì

|

吉阳区

|

1915

|

685,408

|

| 19

|

三沙市

|

Sānshā Shì

|

永兴岛

|

13

|

444

|

| — 县级市 —

|

| 3

|

文昌市

|

Wénchāng Shì

|

文城镇

|

2485

|

537,428

|

| 4

|

琼海市

|

Qiónghǎi Shì

|

嘉积镇

|

1693

|

483,217

|

| 5

|

万宁市

|

Wànníng Shì

|

万城镇

|

1884

|

545,597

|

| 6

|

五指山市

|

Wǔzhǐshān Shì

|

通什镇

|

1129

|

104,122

|

| 7

|

东方市

|

Dōngfāng Shì

|

八所镇

|

2256

|

408,309

|

| 8

|

儋州市

|

Dānzhōu Shì

|

那大镇

|

3265

|

932,362

|

| — 县 —

|

| 9

|

临高县

|

Língāo Xiàn

|

临城镇

|

1317

|

427,873

|

| 10

|

澄迈县

|

Chéngmài Xiàn

|

金江镇

|

2045

|

467,161

|

| 11

|

定安县

|

Dìng'ān Xiàn

|

定城镇

|

1187

|

284,616

|

| 12

|

屯昌县

|

Túnchāng Xiàn

|

屯城镇

|

1232

|

256,931

|

| — 自治县 —

|

| 13

|

昌江黎族自治县

|

Chāngjiāng Lízú Zìzhìxiàn

|

石碌镇

|

1610

|

223,839

|

| 14

|

白沙黎族自治县

|

Báishā Lízú Zìzhìxiàn

|

牙叉镇

|

2117

|

167,918

|

| 15

|

琼中黎族苗族自治县

|

Qióngzhōng Lízú Miáozú Zìzhìxiàn

|

营根镇

|

2706

|

174,076

|

| 16

|

陵水黎族自治县

|

Língshuǐ Lízú Zìzhìxiàn

|

椰林镇

|

1128

|

320,468

|

| 17

|

保亭黎族苗族自治县

|

Bǎotíng Lízú Miáozú Zìzhìxiàn

|

保城镇

|

1161

|

146,684

|

| 18

|

乐东黎族自治县

|

Lèdōng Lízú Zìzhìxiàn

|

抱由镇

|

2763

|

458,876

|

| — 经济开发区 —

|

| 20

|

洋浦经济开发区

|

Yángpǔ Jīngjì Kāifā Qū

|

|

31

|

37,000

|

| 注: 三沙市管辖南海各岛礁,但实际上仅实际控制其中部分岛礁,参见南海问题、南海各方行为宣言等条目。

|

Template:Navbox

中华人民共和国各省级行政区行政区划模板

*

行政区划[编辑]

按地级行政区域划分,四川省辖18个地级市和3个自治州;按县级行政区域划分,四川省辖44个市辖区、14个县级市、119个县和4个自治县;按乡级行政区域划分,四川省辖1821个镇、2488个乡、98个民族乡和253个街道。

四川省省会为成都市。