用户:3636ting89/沙盒

政大世界民族志104年度第二学期课程

| 僧伽罗人 Sinhalese | |

|---|---|

| 总人口 | |

| 多于15,000,000人(2012) | |

| 分布地区 | |

| 15,250,081(2012)[1] | |

| 100,000 (2010)[2] | |

| 大于50,000[3] | |

| 68,738 (2008)[4] | |

| 19,830 (2006)[5] | |

| 40,000 (2010)[6] | |

| 12,000 (1993)[7] | |

| 10,000 (2009)[8] | |

| 7,257 (2006)[9] | |

| 至少 3,500[10][11] | |

| 语言 | |

| 僧伽罗语· Vedda | |

| 宗教信仰 | |

| 小乘佛教(主要宗教).天主教.基督教 | |

| 相关族群 | |

| 淡米尔人,Sri Lankan people,Indo-Aryans,Bengali people,Vedda people,Tamil people,Gujarati people | |

民族分布、人口与语言[编辑]

民族分布[编辑]

僧伽罗人是印度亚利安民族,主要分布在斯里兰卡境内的南方省(South),中央省(Central),萨伯勒格穆沃省(Sabaragamuwa) 和西方省( Western) 。除此之外,僧伽罗人会选择英国、澳洲、美国、加拿大等国家作为移民的目的地。例如:在英国的僧伽罗人便有十万的人口。

|

|

|

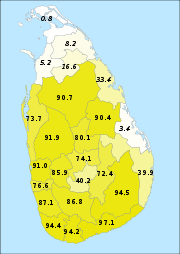

| 僧伽罗人在斯里兰卡的分布及人口百分比。百分比来源于2001年或1981年(斜体)人口普查。[12] | 斯里兰卡省分图 | 图为斯里兰卡各地主要民族示意图。图中的紫色部分大都为僧伽罗人的居住地 |

| 省份 | 人口 | 面积(km²) | 省会 |

| 西部省Western | 5,837,294 | 3,709 |

科伦坡Colombo |

| 中央省Central |

2,556,774 |

5,674 |

康提Kandy |

| 南方省Southern |

2,465,626 |

5,559 |

加勒Galle |

| 北方省Northern |

1,060,023 |

8,884 |

贾夫纳Jaffna |

| 东方省Eastern |

1,547,377 |

9,996 |

拜蒂克洛Batticaloa |

| 北中省North Central |

1,259,421 |

10,714 |

阿努拉德普勒Anuradhapura |

| 乌沃省Uva |

1,259,419 |

8,488 |

巴杜勒Badulla |

| 萨伯勒格穆沃省Sabaragamuwa |

1,919,478 |

4,902 |

拉特纳普勒Ratnapura |

人口[编辑]

根据2001年的资料,居住在斯里兰卡的僧伽罗人有13,876,245人。[13]而2012年的资料则显示在斯里兰卡的僧伽罗人为15,250,081人。[14]目前没有确切资料显示全球的僧伽罗人人口数,但若借由使用僧伽罗语的人口数来推断总人口数量,则僧伽罗人的人口数约为16,184,860人。[15]

语言[编辑]

从1956年开始,僧伽罗语及淡米尔语同时都是《斯里兰卡宪法》上承认的官方语言。根据统计,在斯里兰卡以僧伽罗语为母语的人口为14,000,000人。[16]僧伽罗语有自己的文字系统及字母,其采用源自古印度北部的婆罗米文而形成僧伽罗文。此外僧伽罗语与巴利语都在小乘佛教的文学经典中发挥重要的角色。僧伽罗语的历史发展可分为四个阶段:僧伽罗俗语(直到公元3世纪)、原始僧伽罗语(公元3-7世纪)、中世纪僧伽罗语(公元7-12世纪)、现代僧伽罗语(公元12世纪-现在)

语系分类[编辑]

语法[编辑]

- S+O+V(主宾谓)语序。

- 基本没有连词,如英语的 that 或 whether,只有通过分词和动词性形容词的方式形成的非限定子句。例如:“The man who writes books”翻译为 pot̪ liənə miniha,字面意思为“books writing man”。

- 它是左分支语言(参见分支 (语言学)),这意味着确定元素通常放置在它们所确定者之前(见上例)。

- 一个例外是对数量的声明通常在它们所确定者之后。例如:“the four flowers”翻译为 mal hat̪ərə,字面意思是“flowers four”。在另一方面可以争论说数量是这个构造的首要,而花是修饰语,所以更好的英语呈现是“a floral foursome”。

- 没有前置词,只有后置词(参见介词)。例如:“under the book”翻译成 pot̪ə yaʈə,字面意思是“book under”。

- 僧伽罗语没有系词:“I am rich”翻译成 mamə poːsat̪,字面意思是“I rich”。有两个用于方位断定的存在动词,但是这些动词不用于类-成员关系或性质-指派的断定,不像英语的 is。

地理环境[编辑]

僧伽罗人主要聚居的斯里兰卡是南亚印度洋中的一个岛国,北纬5°和10°N,经度在79°和82°E之间。由斯里兰卡岛及其附近岛屿组成,东临孟加拉湾,西隔马纳尔湾和保克海峡与印度相望,南为印度洋。

地形[编辑]

主体斯里兰卡岛大致呈梨形,北部和沿海是平原,中部、南部则是高原地形,其中的皮杜鲁塔拉格勒山( Pidurutalagala )海拔2524米,为全国最高点。

水文[编辑]

河流短小湍急,其中发源于斯里兰卡岛中部的马哈威利河( Mahaweli River )流向东北,最终汇入亭可马里湾,全长335公里,为斯里兰卡最大河流。

气候[编辑]

斯里兰卡北部属热带草原气候,南部属热带雨林气候。中部高原由于海风的调节作用,平均气温为17°C,冬季则可能发生霜冻。年平均气温为28°C到31°C间。西部年降水量2000-3000毫米,东北部较干燥,年降水量约1000毫米。受到季风影响,一些中部高地的迎风坡一个月的降雨量可达2500毫升。

矿产[编辑]

斯里兰卡岛上有丰富的矿物质,如钛铁矿、长石、石墨、石英、高岭土、云母和钍,而在马纳尔湾也存有石油与天然气的资源。

历史沿革[编辑]

早期移民[编辑]

约在公元前6世纪,来自印度北部的雅利安人移民到斯里兰卡岛。雅利安人与斯里兰卡当地土著通婚后成为僧伽罗民族。他们先在沿海地区落脚,然后沿河流向内地迁移,建立很多沿岸村落并种植水稻。雅利安移民的政治制度是婆罗门式的,但在南印度种姓制度影响下,逐渐形成斯里兰卡独特的种姓制度,构成了僧伽罗村社制度的基础。[18]

古代历史[编辑]

僧伽罗人的古代历史主要记载与两份文件当中-Mahavamsa、Culavamsa。前者大约于公元4世纪时完成,而后者则约略于公元13世纪时由一位佛教徒所完成。这两份文件都有提到持续1500年历史的僧伽罗王国。另外,Culavamsa这份文献亦提到当地水库、米的种植与出现,意味着当时斯里兰卡已经是个发达的农业社会

早期王朝[编辑]

- 僧伽罗王朝

约在公元前5世纪,维阇耶(Vijaya)率领700个跟随者来到斯里兰卡现今的马纳尔区.[19][20] ,建立僧伽罗王朝(又称维阇耶王朝)。[21]根据记载,维阇耶建立王朝的那天正好是佛陀过世的那天。在维阇耶(Vijaya)、[[:在位末期,他面临了没有继承者的情况。于是他寄信回家乡,请自己的哥哥Sumitta来接掌王位。[22]然而,事与愿违,在信件抵达Sumitta的手中之前,维阇耶(Vijaya)便过世了。因此,在维阇耶过世后,暂时由政府的主要首长Upatissa[23]摄政为期一年的时间。在该位首长接受加冕后,他屏弃了原本王朝的名字,另立一个以自己名字命名的王朝并成立一个新的首都Upatissa Nuwara。Upatissa Nuwara距离原本的首都约7-8里远。[19][20][24]他是以摄政王Upatissa的名字命名的,成立于公元前505年。 而当信件寄到维阇耶的哥哥Sumitta的手中时,他已经从他的父亲手中接过王位,成为一国之主。因此,他无法按照维阇耶的嘱托成为僧伽罗王朝的统治者。但Sumitta仍然将他自己的儿子Panduvasdeva派往新的首都去统治(Upatissa Nuwara),接收摄政王的统治地位。[22]在公元前377年,Pandukabhaya (437–367 BC)把首都迁至阿努拉德普勒(Anuradhapura),并把它发展为一个繁荣的城市。[25][26] 公元前377年,维阇耶的曾外孙槃陀迦阿巴耶夺得王位,建都于阿努拉德普勒。他修建水库池塘,开创了僧伽罗水利文明。公元前250年前后,印度孔雀王朝的阿育王派其子来岛上弘扬佛教,受到王室的欢迎。至公元前2世纪左右僧伽罗人放弃原有的婆罗门教信仰,接受了佛教。[27]公元前205年,南印度的朱罗贵族-埃拉腊颠覆了僧伽罗王朝。公元前161年,鲁呼纳的一位王子杜多迦摩尼率兵打败埃拉腊,统一了国家,结束埃拉腊44年的统治。

中世纪历史[编辑]

- 三个独立王国

13世纪时,僧伽罗国的行政区被区分为三个独立的王国,分别是Sitawaka),王国、科提王国(Kingdom of Kotte)和康提王国(the Kandyan kingdom)[28]。同时,一位名做Magha的君主的军事行动更使僧伽罗人移居他地,远离他的统治。僧伽罗王族采取偏安政策,都城一再南迁。北部水利系统遭到破坏,土地荒废,生产衰退,王权所及不出京城。国家进入衰微时期,不时有外族入侵。这次的迁徙也让僧伽罗人的首长们彼此争权夺利,竞相想在那段时间里争取自己发挥霸权的机会。 15世纪的僧伽罗王朝国王Parakramabahu VI是唯一一个能够统一全岛的人。向国外的贸易也在这个时期有明显的发展,僧伽罗人开始与大批的穆斯林商人进行肉桂等产品的交易。

殖民统治时期。[29][编辑]

1505年,一支葡萄牙舰队侵入可伦坡港。1521年科提王国的三个王子杀父割据,建立科提、悉达伐迦和罗依迦摩三个王国。葡萄牙人借机利用矛盾,逐渐取得对沿海地区的控制。葡萄牙人在侵略掠夺肉桂、大象和胡椒之余,胁迫和诱骗当地人改信天主教。占领区内的人民为驱逐侵略者进行不屈不挠的斗争。而僧伽罗人则利用山区有利地形开展游击战争。1591年葡军攻入康提王国,扶植傀儡国王。不久维摩罗·达摩苏里亚登基,宣布独立。1594年率众打败葡军的进攻。1638年,葡军血洗康提王国。但随后即遭僧伽罗军民的沉重打击,几乎全军覆没。由于力量单薄,康提国王早在1602年就开始寻求另一个海上强国荷兰的帮助。1612年荷兰人获得广泛的贸易特权,但却不愿提供实际援助。

1638年荷兰人从葡萄牙手里相继夺取巴提卡洛亚和亭可马里并与康提王国签订不平等条约。1652年,康提军民在罗阇辛哈二世率领下对葡萄牙军队发起进攻,收复了大片领土并准备攻占可伦坡。荷兰人出面阻止,提出由荷军进攻科伦坡,破城后再把科伦坡交给康提军队。1656年科伦坡葡军投降,但荷兰人以种种借口拒不履行诺言。1658年荷兰人完全取代葡萄牙人,占领了所有沿海地区。荷兰人利用当地传统社会结构和种姓制度进行统治。大批肉桂、大象被低价或无偿运到欧洲或开罗市场谋取暴利。殖民当局还利用税收进行无情搜刮,制订法律对当地人民进行镇压。在此同时,基督教会也大肆进行传教活动。 1734年、1760年肉桂工人两次举行暴动,1736年康提王朝宣布对荷作战。1765年荷军攻入康提王国,遭到有力抵抗后,被迫退出,与康提王国议和,向康提王国纳贡。1766年荷兰人迫使康提王国签订条约,规定荷人占有沿海地区,独立对外贸易。

1798年英国宣布兰卡为“王冠殖民地”。1802年英法亚眠条约规定兰卡为英国直辖殖民地。英国人来到后,抗英起义曾席卷全岛。1803年殖民军攻入康提。在马哈韦利河岸康提军民与敌血战,英军惨败。1811年和1815年英国人趁康提王国内讧之机,两次收买大封建主、最后征服全岛。殖民当局在全岛实行统一的司法和行政管理。经济体制也进行了全面改革。英国资本大量流入,控制了主要经济命脉。斯里兰卡成了大英帝国的农产品和其他原料基地。英国殖民主义者对当地的掠夺方式是开辟种植园,强征农民的土地,迫使他们到种植园做工。1830~1870年间咖啡种植一度取得成功。后来因为农产品疾病产生,遂转向经营茶园、橡胶园和椰子园。僧伽罗人不愿背井离乡到种植园劳动。因此从南印度招来大批淡米尔契约劳工,这就是无国籍印度人或称"印度淡米尔人"问题的由来。

独立[30][编辑]

19世纪末期开始的佛教复兴运动唤起了民族觉悟。1915年殖民当局在僧伽罗人和摩尔人之间挑起冲突并进行镇压,让僧伽罗人感到相当反感。1919年前后,锡兰国民大会等政党成立。19世纪50年代提出的宪法改革要求在这时更加强烈。罢工浪潮此起彼伏。1931年公布的宪法规定,举行普选,设立有立法和行政权力的国家院和部长会议。实际上是在不损害英帝国统治和利益的前提下,用当地人协助统治当地人。实权仍掌握在英国总督手中,英国人还利用代表制问题加剧僧伽罗人和淡米尔上层人物之间的摩擦,达到分而治之的目的。第二次世界大战爆发后,殖民当局向当地改良主义的领导人做出让步。1944年,在当地人要求下,英国又指定索尔兹伯里宪法委员会进行宪法改革。翌年发表的宪法草案规定给予当地人内部自治,国防、外交仍由英国负责,总督握有“非常权力”。作为盟军东南亚战区司令部所在地和给养补给地,锡兰经济受到刺激,发展较迅速,国内资本主义有较大发展,民族资产阶级摆脱殖民统治的要求更加强烈。1946年锡兰国民大会和僧伽罗大会合并,成立统一国民党,工人运动高涨,罢工不断发生。在总的战略撤退形势下,英国终于于1947年同意锡兰作为自治领而独立[31]

文学与艺术[编辑]

现况[编辑]

著名人士[编辑]

参考资料[编辑]

- ^ Census of Population and Housing of Sri Lanka, 2012 (PDF). [2016-03-18].

- ^ Nihal Jayasinghe. (2010). Letter to William Hague MP. Available: http://www.slhclondon.org/news/Letter%20to%20Mr%20William%20Hague,%20MP.pdf Last accessed 3 September 2010.

- ^ Australian Government. (2008). Population of Australia. Available: http://www.immi.gov.au/media/publications/research/_pdf/poa-2008.pdf. Last accessed 3 March 2008. The People of Australia - Statistics from the 2006 Census

- ^ Italian Government. (2008). Statistiche demografiche ISTAT. Available: http://demo.istat.it/str2008/index.html. Last accessed 3 March 2009.

- ^ http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/dp-pd/tbt/Rp-eng.cfm?LANG=E&APATH=3&DETAIL=0&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC=0&GID=837928&GK=0&GRP=1&PID=89189&PRID=0&PTYPE=88971,97154&S=0&SHOWALL=0&SUB=0&Temporal=2006&THEME=70&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF=

- ^ http://joshuaproject.net/people_groups/14196/US

- ^ http://www.ethnologue.org/show_language.asp?code=sin

- ^ Stuart Michael. (2009). A traditional Sinhalese affair. Available: http://thestar.com.my/metro/story.asp?file=/2009/11/11/central/5069773&sec=central. Last accessed 3 March 2010.

- ^ http://www.teara.govt.nz/en/sri-lankans/3

- ^ http://www.joshuaproject.net/peopctry.php?rop3=109305&rog3=IN

- ^ http://www.joshuaproject.net/countries.php?rog3=IN&sf=primarylanguagename&so=asc

- ^ Department of Census and Statistics

- ^ Census of Population and Housing of Sri Lanka, 2001 (PDF). [2016-03-19].

- ^ Census of Population and Housing of Sri Lanka, 2012 (PDF). [2016-03-18].

- ^ Sinhala. [2016-03-18].

- ^ Sinhala. [2016-03-18].

- ^ 僧伽羅語的語系. [2016-03-18].

- ^ 斯里蘭卡歷史. [2016-03-29].

- ^ 19.0 19.1 Mittal, J.P. Other dynasties. History of Ancient India: From 4250 BC to 637 AD. Volume 2 of History of Ancient India: A New Version. Atlantic Publishers & Distributors. 2006: 405 [2009-11-06]. ISBN 81-269-0616-2.

- ^ 20.0 20.1 Pre-history of Sri Lanka. lankaemb-egypt.com. Embassy of Sri Lanka Cairo, Egypt. [2009-11-06]. (原始内容存档于24 May 2009).

- ^ 483 BC - Arrival of Aryans to Sri Lanka. scenicsrilanka.com. [2009-11-06].

- ^ 22.0 22.1 Blaze, L. E. History of Ceylon. 1933: 12.

- ^ The Mahávansi, the Rájá-ratnácari, and the Rájá-vali. Parbury, Allen, and Co. 1833.

- ^ CHAPTER I THE BEGINNINGS; AND THE CONVERSION TO BUDDHISM.

- ^ Blaze (1995), p. 19

- ^ Yogasundaram (2008), p. 41

- ^ 斯里蘭卡歷史. [2016-03-29].

- ^ Jawad, Afreeha. Communal representation of 1848 - this country's bane. sundayobserver.lk. [24 February 2012].

- ^ 斯里蘭卡歷史. [2016-03-29].

- ^ 斯里蘭卡歷史. [2016-03-29].

- ^ 斯里蘭卡歷史. [2016-03-29].