用户:Ngguls/yue

汉藏语系(粤拼:hon3 zong6 jyu5 hai6;英语:Sino-Tibetan languages)是语言学家按照谱系分类法划分的语言群。在中国,汉藏语系一般分为汉语族、藏缅语族、壮侗语族和苗瑶语族四个语族。

系语言学家按照谱系分类法划分嘅一组语言群(语言系属分类级),但系划分嘅形式好多。喺中国,汉藏语系一般分为四个语族,即汉语族、壮侗语族(或者叫侗泰语族;喺过去仲会加埋越南语入去)、苗瑶语系同藏缅语族;但国际主流学界从1950年代开始,就认为苗瑶语同壮侗语唔属于汉藏语系,而系各自立为一系,而越南文则公认属南亚语系,所以学界主流认为汉藏语系由汉语族同藏缅语族构成[注 1]。但呢个系传统分类,一啲学者,如无我 (语言学家)喺2001年做嘅分类认为,个语系下面可以分出40几个,而一啲语言究竟系咪真系属汉藏语亦有争议。按无我嘅分法,会叫个语系做藏缅语系(zong6 min5 jyu5 hai6;Tibeto-Burman languages)或者Template:Ruby-yue(Trans-Himalayan)[2]。虽然目前世界主流认为壮侗语同苗瑶语有各自嘅谱系承传,越南文亦唔属汉藏系,但都唔完全同汉藏语无关,佢哋喺音位学、句法、词汇方面同汉藏语系有相似之处,呢个要归结于外来语同长时间嘅地区交流。

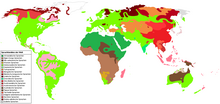

汉藏语系几大下,语种数达400余种国族语言(Ethnologue嘅统计系456种[3],Glottolog嘅统计系488种[4]),主要分布喺中国大陆、香港、澳门、台湾、越南、寮国、缅甸、泰国、印度、尼泊尔、锡金邦、不丹、孟加拉 (地区)等亚洲国家同地区,地理大区上有东亚(中国)、东南亚、南亚(喜马拉雅山脉)。按母语嘅人数计算,系仅次于印欧语系嘅第二大语言系属分类,母语人口超过13亿人。同时,汉藏语系喺时间深度、语言多样性、同埋文化意义方面,亦唔输得过印欧语系。汉藏语言中,以母语人口计,最多嘅前三位系汉语(汉语族集合;13亿人讲)、缅甸语(3300万人讲)、标准藏语(藏语集合;600万人讲)。好多汉藏语言只使用喺偏僻山区嘅细社群中,外界知晓佢哋嘅资讯好少。

法国学家沙加尔提出过汉藏语系同南岛语系有发生学关系,哩个理论得到中国著名语言家邢公畹嘅认同。但现时汉藏语系同其他主要语系嘅关系仲未明确,呢啲跨语系嘅睇法未得广泛认可。语系中好多细嘅下级分类群已经清楚确立,但呢啲细群之间更高级嘅关系构筑仲未明了。虽然呢个系通常分成两支,即汉同藏缅,但啲研究家未能确定非汉语嘅汉藏语嘅终极来源,而语系中唯有汉语嘅研究比较充分,同时成个语系嘅祖语拟构仲喺初步阶段。

概要[编辑]

汉藏语系许多语言在音系上属于声调语言,语法上为无屈折变化的孤立语,多数语言也没有复辅音,但这并非汉藏语系的普遍特征。一般认为,现在的藏文反映了中古藏语的音系,现在

尽管现在的标准藏语已经不再具有

属汉藏语系嘅语言中,有好多系声调语言、语法上系。但呢个与其话系语言系统上来讲嘅,不如讲系种地域特性。一般认为,现在的

一般认为西藏字母嘅缀字反映咗7世纪嘅标准藏语发音,显示咗呢个时代嘅藏话有辅音簇,另一方面又冇音调型嘅声调。而且,随住诗嘅押韵、汉字嘅音符个研究进展落去,发觉中文上古音亦系啖,古代汉语亦系存在辅音簇,而冇音调型声调。

苗瑶语系与壮侗语族在形态上与多数汉语族语言类似,都是声调语言,且都系孤立语,

同而家汉藏语系嘅语言有住好多共通嘅语汇,啲学者从呢啲方面睇,就认为佢哋包含喺汉藏语系度。但系,随住研究嘅进展,明了咗佢哋语汇嘅共通性主要出自借用,排除咗借用语,净低嘅语汇非常之缺乏共通性,所以而家就认为佢哋系第个语系。呢个系谱系学嘅观点,认为呢两个语言群同汉藏语言冇发生学联系,但由于佢哋嘅结构同汉语非常之似,所以佢哋构成同一块语言区域内嘅语言联盟,系广义上嘅同一语系。同属呢个语言联盟嘅仲有孟-高棉语族。

世界主要宗教中,佛教(汉传佛教、藏传佛教)、儒家、道教都使用属呢个语系嘅语言。

研究史[编辑]

中文、藏文、缅甸文之间以及同第啲语言嘅语言学亲缘关系最初喺19世纪头提出,呢个讲法现今得到广泛认同。一开头关心嘅系啲有住悠久文学、古老文献嘅大语种(都系啲有文明传统嘅语种),之后汉藏语系嘅研究眼界阔咗,添入啲更少人讲嘅、知之甚少嘅语种,当中有啲只系近来先发现,或者书面体系最近先发达,或者从来未有过字,只有口传语言。但系,相比印欧语系、南岛语系同南亚语系,汉藏系嘅语言学分类个进展又比较慢,而且汉藏祖语嘅再构亦唔讲得十分确立。里头嘅困难包括汉藏语嘅多样、各种语言嘅差异太过巨大、语言数量庞大、大部分语言冇屈折、语言接触嘅影响又好强,而佢哋好少有同外界互动,欠缺材料,亦缺乏资讯。再加上好多细语种只出现喺啲细村寨,处于难以接近嘅山区,调查困难,或者位于敏感嘅边界纷争地区[5]。

开头嘅研究[编辑]

十八世纪时,好多学者揾到咗藏文同缅甸文之间嘅相似之处,佢哋嘅平行关系引人注目,呢两门语言都有庞大嘅文学资料同古老嘅文献。十九世纪初,对于印度东北高地、东南亚嘅一众语言,就算系冇文字嘅,布赖恩·豪顿·赫臣(Brian Houghton Hodgson;喺1818年)同一啲第啲人都认同咗佢哋嘅相同,而且佢哋同藏文、缅甸文嘅关系值得留意。最早尝试探寻藏缅语内部关系嘅人系腓特烈·麦斯·缪勒(Friedrich Max Müller;喺1854年)。1856年,占士·李察臣·路根为呢个语言群起名做“藏缅语”(Tibeto-Burman),最先由佢使用呢个用语;1858年,佢添多个甲良语言入来呢个语言群[6][7]。史汀·哥挪夫(Sten Konow)编辑嘅作品《印度语言调查》嘅第三卷有专门内容讲喺英属印度嘅藏缅语言[8]。

19世纪中期是汉藏语言研究的成形时期,各色研究家同传教士将中国、东南亚、喜马拉雅地区嘅语言组合成“印支语”(Indo-Chinese)嘅语言群,嗰时通常包含汉语族、壮侗语族、苗瑶语系、甲良、藏缅语族,有时仲会包埋孟-高棉。呢个语言分组嘅根据基本系依靠啲类型学特征,例如声调语言、单音节特点。

先系19世纪中叶,路根对喺东南亚嘅印支语言搞研究,佢同第啲人一齐分咗佢哋入四组,明晓佢哋分属四个语言群:藏缅、壮傣语支、孟-高棉、马来-波利尼西亚语族。姚廖斯·吉拉普渴喺1823年认识到话缅文、藏文同埋中文呢三门语文都有共同嘅基本词汇系统,而泰语、孟文、越南语同佢哋就明显几唔同[9][10]。恩斯特·官(Ernst Kuhn)设想出一个语系,包含两个语族分支:中暹(Chinese-Siamese)同藏缅[注 2]。孔好古喺1896年做咗个有名又有影响力嘅分类,叫呢个语言群做“印支语系”(Indo-Chinese),但孔好古排除咗甲良语,对佢有啲疑问。虽然孔好古做嘅印支语系名称广泛使用,但啲人议论孔好古排除越南文嘅做法。佛兰茨·尼古留斯·芬喺1909年将甲良语言分做中暹语嘅第三个语族[11][12]。

桑·普士路斯基(Jean Przyluski)作咗个法文术语“sino-tibétain”(汉藏),攞佢做1924年《世界语言》(Les langues du monde)当中一章嘅标题[13],《世界语言》由安图环·美耶同马舍勒·歌莺编辑[14],呢个系呢个名最初嘅使用[13]。英文译语“Sino-Tibetan”首次出现喺1931年普士路斯基、卢斯嘅短注脚中[15]。普士路斯基喺孔好古区别两个语族嘅基础上(藏缅语族同中暹/汉傣语族),划分语系做三族:藏缅、汉、泰[14],但佢唔确定甲良语同苗瑶语嘅摆位[16],而将苗瑶语系包含入傣语族(壮侗语族)。

孔好古、哥挪夫同李方桂[编辑]

19世纪末时,已经唔再将孟-高棉语族摆入印支语系,不过越南语系例外,佢隶属于南亚语系嘅关系要直到好后来先确认到。孔好古喺1896年分咗印支语系做三个语族,即汉语族、泰语族、藏缅语族,排除咗苗瑶语开去。到20世纪初,“汉藏”嘅名取代咗“印支”,1909年哥挪夫将汉语族同泰语族合并,而同藏缅语族相对,因为佢认为汉、泰两个语言群比较相近。

- 汉藏语系(1909年哥挪夫分法)

- 汉泰语族(Sino-Tai)

- 汉语群(Sinitic)

- 泰语群(Tai)

- 藏缅语族(Tibeto-Burman)

李方桂喺1937年亦提出相似嘅分族,但佢将苗瑶语又放返入语系内,呢个一系四族嘅分法成咗中国语言学界嘅传统,遗存至今。

沙佛同白保罗[编辑]

受咗公共事业促进局嘅赞助,1935年人类学者阿弗雷·路易斯·吉鲁波以加利福尼亚大学柏克莱分校为基地,创立咗汉藏语文献学项目。呢个项目喺1938年之前由罗弼·沙佛(Robert Shafer)监督,之后一直由白保罗监管。喺沙佛同白保罗嘅指导下,招聘咗唔系专攻语言学嘅30人成员,去尽可能收集汉藏语嘅研究文献。做出嘅结果系15卷嘅打字稿,题目叫《汉藏语言学》(Sino-Tibetan Linguistics),做咗8部副本[8][注 3]。呢本书未出版过,但之后沙佛嘅一连串论文、沙佛编辑嘅五卷《汉藏语入门》(Introduction to Sino-Tibetan)、以及白保罗嘅《汉藏语概要》(Sino-Tibetan, a Conspectus),写佢哋时都使用咗嗰本书做数据来源[18]。

白保罗喺1941年写好《汉藏语概要》嘅原稿,然后直到1972年先出版[19]。白保罗冇去描画汉藏语系完全嘅家族系统图,而系通过比较五种主要语言,构筑咗藏缅祖语(有时亦使用别种语言嘅比较)[20]。白保罗承认音节头辅音有浊同清两个系列,再加埋非送气音同送气音嘅区别。佢嘅理由系前置辅音(复辅音)喺藏语仲有残留,但其他大半数嘅语言都丧失咗[21]。据此,白保罗再构嘅音节头辅音如下[22]:

| 原始藏缅语 | 标准藏语 | 景颇语 | 缅甸语 | 加罗语 | 美佐语 | 平原甲良语 | 上古汉语[注 4] |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| *k | k(h) | k(h) ~ g | k(h) | k(h) ~ g | k(h) | k(h) ~ h | *k(h) |

| *g | g | g ~ k(h) | k | g ~ k(h) | k | k(h) ~ h | *gh |

| *ŋ | ŋ | ŋ | ŋ | ŋ | ŋ | y | *ŋ |

| *t | t(h) | t(h) ~ d | t(h) | t(h) ~ d | t(h) | t(h) | *t(h) |

| *d | d | d ~ t(h) | t | d ~ t(h) | t | d | *dh |

| *n | n | n | n | n | n | n | *n ~ *ń |

| *p | p(h) | p(h) ~ b | p(h) | p(h) ~ b | p(h) | p(h) | *p(h) |

| *b | b | b ~ p(h) | p | b ~ p(h) | p | b | *bh |

| *m | m | m | m | m | m | m | *m |

| *ts | ts(h) | ts ~ dz | ts(h) | s ~ tś(h) | s | s(h) | *ts(h) |

| *dz | dz | dz ~ ts ~ ś | ts | tś(h) | f | s(h) | ? |

| *s | s | s | s | th | th | θ | *s |

| *z | z | z ~ ś | s | s | f | θ | ? |

| *r | r | r | r | r | r | γ | *l |

| *l | l | l | l | l | l | l | *l |

| *h | h | ∅ | h | ∅ | h | h | *x |

| *w | ∅ | w | w | w | w | w | *gjw |

| *y | y | y | y | tś ~ dź | z | y | *dj ~ *zj |

同系词语嘅音节头辅音倾向有同一嘅发音位置同发音方法,但清浊、送气之别通常系预想唔到嘅[23]。呢个不规则性成咗莱·安德鲁·美勒攻击嘅地方[24]。与此同时,白保罗学说嘅支持者对呢个问题求解于接头辞(前缀)嘅脱落,而呢个影响冇办法复原出嚟[25]。呢个问题直到而家都仲未解决到[23]。而家有少数学者唔承认汉藏语系存在,其中之一系白桂思,个詏点在于共通嘅汉藏语形态论系再构唔出来嘅,好多共通语汇系从汉语入到藏缅语族嘅借用语,呢个就系佢嘅论据[26][27]。

白保罗喺1942年嘅著作《泰文、仡央-黎、印尼文:东南亚嘅新定位》(Thai, Kadai and Indonesian: A New Alignment in Southeastern Asia)中,明确排除咗傣语言、苗瑶语言同汉藏语系嘅隶属关系。佢认识到,泰语言同汉语言之间好多嘅词汇、音韵相似系由于地区交流导致嘅语言早期接触同埋借用,而非因为佢哋之间有共同嘅祖语遗传。白保罗认为呢两群语言之间嘅基础词汇几乎冇同源嘅。佢话:

粤文译文:真正嘅问题仲在于,点解个个人都咁嚟真啖当正侗傣语同埋/或者苗瑶语就真系汉藏语嘅“血亲”,明明佢哋各自嘅词库几乎冇咩基础联系。

英文原文:The real problem has also been why anyone has ever seriously taken the Kam-Tai and/or Miao-Yao languages to be true 'blood cousins' of Sino-Tibetan, given the almost total lack of any basic ties in the respective lexicons.

白保罗呢番话嘅重点在于“基础联系”,因为傣语言嘅辞汇中有大量嘅汉语言借词。白保罗嘅睇法构成咗今时学界主流观点嘅根基:汉藏语系分成两大语族——汉语族同埋藏缅语族。对于藏缅语族,白保罗认为喺缅甸讲嘅甲良语言有住独特而紧要嘅地位,因而提出“藏-甲良语族”(Tibeto-Karen)嘅假说。

至于畀白保罗踢出汉藏语系嘅语言群——壮侗语、苗瑶语——就认为佢哋嘅亲缘语言系南岛语系同埋南亚语系。佢提出假说,将呢四个语系合一做南方大语系,但现时得少数学者赞成呢个学说。

白保罗之后数年间,甲良语言同埋白语嘅谱系摆位成咗大难题。同白保罗做法唔同,啲人将甲良语言定做汉藏语系嘅第三个语族。沙佛(1955)行得最远,佢解散咗成个藏缅语族。佢认为傣语言嘅归属问题未完全解决。

马提索夫[编辑]

马提索夫延续咗白保罗嘅工作,白保罗写《汉藏语概要》(1972年)时,佢曾经做过助手,帮手引导出初步结论。喺汉藏语系研究方面,马提索夫尤其紧要嘅贡献系佢创立、资助嘅STEDT项目(Sino-Tibetan Etymological Dictionary and Thesaurus;汉藏语词源辞典及词库),呢个项目尽可能多啖搜集晒啲汉藏语种嘅语料,去做谱系亲疏嘅判定同埋原始祖语嘅重构。马提索夫喺佢2003年嘅《藏缅祖语手册》(Handbook of Proto-Tibeto-Burman)度对未完成部分做咗初步估计。喺谱系划分上,佢倾向于划成大型分类,譬如喜马拉雅语支(Himalayish)、加马鲁班语支(Kamarupan),呢点唔得大部分学家赞成,亦有学家否决啖嘅做法。

无我[编辑]

今时近乎所有学家都遵从白保罗嘅二分法观点,将汉藏语系分成汉语族同藏缅语族,顶多甲良语言嘅摆位有啲拗撬,不过无我 (语言学家)就沿用返19世纪嘅做法,将汉语言定位成藏缅语内嘅分支,同族内其他分支平行。佢喺啲早期研究中见到汉语言同藏语支(广义藏语言)有特殊嘅亲近联系,因而令佢提出汉藏语族(Sino-Bodic)嘅讲法。不过呢个假说畀马提索夫(2000)为首嘅一班学者质疑,现时学界主流杯葛咗呢个讲法。无我喺2001年嘅两卷本著作《喜马拉雅语言》(Languages of the Himalayas)总结咗对于喜马拉雅地区语言嘅广义研究。喺呢部著作里头,佢处理咗吓几乎已知嘅全部汉藏语言嘅谱系定位问题:打散成个藏缅语族,分解成公认嘅语言细群。至于啲大些少嘅语言群,佢只接受彝缅语群同埋波多-干若-景颇语群,亦保留咗藏语支同埋北阿森语支(无我称之做布拉马普特拉语支)。

文学语言研究[编辑]

Template:Link-zh无疑系有最古老记录嘅汉藏语言,自公元1200年代时就有刻印铭文,亦即甲骨文,兼且有住辉煌嘅文学,喺前1千纪就写低咗大量文献,残存至今。虽然汉字唔系份字母表,唔系音素文字,但啲学者仲系揾计复原返古中文音位系统,再构上古音,办法系比较啲中古汉语辞典记低嘅发音模糊描写,研究汉字声符,比较入边嘅音声要素,研究啲古诗嘅押韵韵脚。头一部完整复原出古音嘅作品系高本汉嘅《Grammata Serica Recensa》,白保罗同沙佛就使用过呢个最初期重构嘅音[28]。但系高本汉嘅上古音有好多音分布得唔规则,令到佢好难处理而又笨拙[28]。最近嘅学者利用其他根据去改订高本汉嘅上古音[29]。嗰啲提案都系基于汉藏语系嘅同系语汇,但佢哋喺中文内部亦存在支持嘅证据[30]。例如最近嘅上古音再构将高本汉嘅十五元音变更为六元音体系。呢个体系嘅开始出自包拟古对藏文做过嘅比较,由此而提出[31]。同样,高本汉嘅*l变更为*r,而其他嘅辅音解释成*l。除咗藏缅语嘅同系语汇支持呢个解释之外,古中文译记外国语音嘅音译名亦都支持[32]。而家越来越多学者支持啖样嘅观点:上古中文本来系非声调语言,中古音嘅声调系发达自音节尾辅音嘅。呢个啖样嘅音节尾辅音当中,*-s认为系其他汉藏语同系语汇所带嘅后缀来嘅[33]。

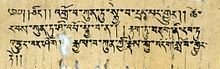

七世纪中叶时吐蕃王国创造咗字来写,自呢个时代以来有住广阔嘅文字书写,藏语亦因而有住几丰富嘅文学。至于缅甸语就受多啲限制,佢最古老嘅记录要更往后,如十二世纪嘅美厄佘地碑文(“美厄佘地”嘅意译系“吕宋绿舍利塔”),呢个系佢初期嘅记录,但之后缅文文学亦发展迅速,有住广泛嘅文献而发达。呢两种语言嘅两种字都出自印度古代嘅婆罗米字系统,呢种文字可以记录音素。语言比较系利用呢啲语言保守嘅书面语来搞嘅作业。对于藏文,可以用闲希克·欧古斯特·耶舒吉(Heinrich August Jäschke)嘅辞书,对于缅甸文,可以用阿多尼蓝·扎臣(Adoniram Judson)嘅辞典。但呢两部辞书都包含唔同时代嘅语汇[34]。

西夏(1038年~1227年)嘅语言西夏文亦残留几多嘅文献。西夏文所记嘅字系种表意文字,佢嘅创制灵感得自汉字,正因为啖,虽然存在多语种辞书,但要解释佢仲系有各种各样嘅困难[35]。

龚煌城比较咗上古汉语、藏语支、缅甸语、西夏语,确立咗音嘅对应规则[20][36]。龚煌城揾出藏文同埋缅甸文嘅/a/对应住上古汉语嘅两个元音:*a 同埋*ə[37]。呢样嘢就认为系中文同藏缅语分属唔同语族嘅证据,但拿芬·W·晓(2014)发现缅甸文亦有*-aj (> -ay) 同*-əj (> -i) 嘅区别,所以佢主张*ə > *a嘅变化喺藏文同缅甸文系分别独立演变嘅[38]。

田野调查[编辑]

沙佛同白保罗所使用嘅冇文字语种嘅记述,大多系传教士同殖民地政府嘅统治者所做嘅记录,有语言学上嘅正确性问题[39][40]。大部分汉藏语系嘅细语言系喺难以接近嘅山区讲,当中好多系政治或者军事嘅敏感地域,禁止外界调查。直到1980年代,调查得最好嘅地域系尼泊尔同泰国北部[41]。1980年代到1990年代间,公开刊行咗喜马拉雅同中国西南部嘅新调查。当中有啲新发现特别有意思,系发现咗只新语支,系喺四川省同埋邻接地域讲嘅羌语支[42][43]。

分布[编辑]

按母语人口,汉藏语系(13亿)系仅次于印欧语系(27亿)嘅第二大语系;按语种数目(450种以上)就排世界第五,排喺尼日尔-刚果语系、南岛语系、跨新几内亚语系、亚非语系之后。

语系中呢三组语言最多人讲:中文、缅甸文、藏文;而汉藏语系嘅大部分分布系呢三组语言喺历史上扩张后嘅结果,佢哋置换晒几多早期嘅未知语言。呢三组语文亦拥有语系内最悠久嘅书面传统。净低嘅汉藏语言讲喺啲山区,主要系喜马拉雅山脉南坡、东南亚高地、同青藏高原嘅东缘。

传统上所划分嘅两个语族之间非常之唔均衡。汉语族只包含十几种中文(或者成个中文系个方言簇),但就有12亿以上嘅人口,分布喺大中华,而藏缅语族有超过330个语种,但人口就约乎只有七千万,当中有成半人口集中晒喺一门语言——缅甸语。藏缅语族大多分布喺喜马拉雅地区同隔篱嘅东南亚一带,尤其系藏区、南中国、缅甸、尼泊尔、不丹、锡金邦同埋北印度,另外喺巴基斯坦、孟加拉国嘅北方部分地区,以及东南亚嘅寮国、越南、泰国嘅一啲省亦有分布。

除出缅甸文,汉藏语系内净低嘅最大语种都系汉语族嘅语言。最大嘅语种系官话(语体中文),有8亿7千5百万嘅母语人口。接住嘅排位都系汉语族语种:吴语(8千万)、粤语(7千万)、闽语(6千万)、晋语(4千5百万)、湘语(3千6百万)、客家话(3千3百万)、赣语(2千1百万)。藏缅语族嘅最大语种系缅甸文(有3千5百万嘅母语人口外加缅甸国内1千5百万嘅第二语言人口),然后系南中国嘅彝语(4百20万)、标准藏语(2百万母语人口,外加4百50万嘅通用人口,即康区藏人同安多藏人)、平原甲良文(2百万人口,分布喺缅甸嘅甲良邦)、米提文(近2百万人口,分布喺印度嘅曼尼普尔邦、阿萨姆邦、那加兰邦)。

当代语言[编辑]

喺目前,汉藏语系最大嘅分支系13亿嘅汉语族人口,大多数汉语人口住喺中国东半部。汉语嘅最初记录出自前1200年代嘅甲骨文,嗰阵时嘅上古汉语讲喺黄河中游流域一带[45]。之后中文喺中国扩张,形成咗语族,论多样及得上罗曼语族。中国东南因为地形崎岖,语言多样性高过华北平原[46]。

缅甸语系缅甸嘅国语,亦系3300万人嘅母语。缅语人口最初喺9世纪初入到伊洛瓦底江盆地北部,佢哋来自而家嘅云南省西部,嗰阵时啲骠人城邦因为南诏嘅入侵而衰弱[47]。至今喺云南偏远西部嘅德宏傣族景颇族自治州仲有人讲缅语支语种[48]。11世纪时,缅人嘅蒲甘王国已经扩展到成个盆地都系[47]。缅文最古老嘅文献,譬如美厄佘地碑文,出自12世纪初[48]。

藏语有约600万人讲,讲喺青藏高原同邻近嘅喜马拉雅山脉同埋四川省西部[49]。佢哋嘅祖语系中古藏语,原先讲喺雅鲁河谷,日后随住7世纪吐蕃嘅扩张而扩散[50]。虽然9世纪时帝国崩溃,但古典藏文作为藏传佛教嘅礼仪语言而留有影响[51]。

净低嘅语言讲喺啲山地。分布到最南嘅系甲良语言,有400万人讲,讲喺缅甸同泰国边境嘅山区,喺甲良山有住最高嘅多样性,而嗰度系啲人认为嘅呢个语言人群嘅故土[52]。从印度东北到缅甸北部嘅山地包含有超过100种嘅汉藏语言,有住丰富嘅多样性。其他嘅汉藏语言可以见于喜马拉雅嘅南坡、中国西南、泰国北部[53]。

统计同地理数据[编辑]

下面份表列出汉藏语系啲语言分支嘅统计数字以及地理资料。数据基于无我(2001)同埋啲汉藏语言分类嘅网站。啲语种数量明显少过《民族语》(Ethnologue),啖系由于《民族语》相比啲主流研究,佢将更多嘅方言升格成独立语种。

汉藏语系分支统计

语种数量、人口、分布地域

| 分支 | 第个名 | 语种数 | 人口 | 主要分布区 |

|---|---|---|---|---|

| 汉语族 | 中文 | 8 | 12亿2千万 | 中国 |

| 藏缅语族 | 330 | 6千8百万 | 喜马拉雅、南中国、东南亚 | |

| 藏语支 | 广义藏语言 | 64 | 7百万 | 西藏、北印度、巴基斯坦、尼泊尔、不丹 |

| 藏文集合 | 51 | 560万 | 西藏、北印度、巴基斯坦、尼泊尔、不丹 | |

| 达芒-卡丽分支 | 9 | 120万 | 尼泊尔 | |

| 仓洛话 | 1 | 15万 | 不丹 | |

| 德巴话 | 门巴话 | 1 | 8万 | 藏南嘅西部 |

| 忒马勒分支 | 2 | 3万5千 | 尼泊尔嘅德赖(Terai)、印度嘅西孟加拉 | |

| 西喜马拉雅语支 | 14 | 11万 | 北印度嘅古马安(Kumaon)、拉胡勒(Lahul)、坚纽利(Kinnaur)、同埋西藏西部 | |

| 大基兰迪语支 | 喜马拉雅语支 | 40 | 230万 | 尼泊尔 |

| 基兰迪分支 | 32 | 50万 | 尼泊尔(珠穆朗玛峰以南地块) | |

| 马嘉-车彭分支 | 5 | 70万 | 尼泊尔中部 | |

| 尼婆罗-汤美分支 | 3 | 95万 | 尼泊尔嘅加德满都谷地、哥卡区(Gorkha District) | |

| 绒巴文 | 立查文 | 1 | 5万 | 印度嘅锡金同埋大吉岭、尼泊尔、不丹 |

| 杜拉话 † | 1 | † | 尼泊尔嘅蓝宗区(Lamjung District) | |

| 北亚参语支 | 布拉马普特拉语支 | 32 | 85万 | 藏南、亚参、不丹 |

| 达尼分支 | 阿波-米里-打夫拉分支 | 24 | 80万 | 藏南中部 |

| 哥华-苏龙分支 | 哥-布华分支 | 4 | 1万 | 藏南西部 |

| 义都-达让分支 | 北僜分支 | 2 | 3万 | 藏南嘅鲁西特县 |

| 僜分支 | 南僜分支 | 2 | 5千 | 藏南嘅鲁西特县 |

| 鲁苏语支 | 3 | 7千 | 藏南、不丹 | |

| 波多-干若-景颇语支 | 27 | 340万 | 印度东北、尼泊尔、缅甸、南中国 | |

| 波多-哥池分支 | 波多分支 | 11 | 23万 | 印度东北嘅亚参 |

| 干若分支 | 北那加分支 | 7 | 30万 | 藏南、那加兰 |

| 景颇-塞分支 | 克钦-吕分支 | 9 | 80万 | 孟加拉国、印度东北、北缅甸、南中国 |

| 古基-千-那加分支 | 71 | 520万 | 那加兰、曼尼普、亚参、藏南 | |

| 美佐-古基-千分支 | 41 | 230万 | 印度东北、孟加拉国、缅甸 | |

| 亚柯分支 | 9 | 30万 | 印度东北嘅那加兰 | |

| 晏嘉美-婆柱里分支 | 9 | 43万 | 印度东北嘅那加兰 | |

| 谢美分支 | 7 | 15万 | 印度东北嘅那加兰、曼尼普 | |

| 当曲勒分支 | 3 | 15万 | 印度东北嘅那加兰、曼尼普 | |

| 米提文 | 曼尼普文 | 1 | 130万 | 印度东北嘅曼尼普、那加兰、亚参 |

| 卡比话 | 美杰话 | 1 | 50万 | 亚参、藏南 |

| 羌-嘉绒语支 | 13 | 50万 | 南中国嘅四川 | |

| 西夏-羌分支 | 党项-羌分支 | 10 | 25万 | 南中国嘅四川 |

| 嘉绒分支 | 嘉戎分支 | 3 | 23万 | 南中国嘅四川 |

| 侬语支 | 独龙语支 | 4 | 15万 | 南中国、北缅甸 |

| 土家话 | 1 | 20万 | 南中国嘅湖南、湖北、贵州 | |

| 白语 | 民家话 | 1 | 90万 | 南中国嘅云南 |

| 纳西文 | 摩梭话 | 1 | 28万 | 南中国嘅云南、四川 |

| 甲良语支 | 15 | 450万 | 缅甸、泰国 | |

| 彝缅语支 | 40 | 4千2百万 | 缅甸、老挝、南中国、越南、泰国 | |

| 彝语支 | 倮倮语支 | 27 | 7百万 | 南中国、缅甸、老挝、越南、泰国 |

| 缅语支 | 13 | 3千5百万 | 缅甸、南中国 | |

| 唔鲁话 | 1 | 4万 | 孟加拉国嘅吉大港、缅甸嘅若开邦 | |

| 骠文 † | 1 | † | 古代嘅北缅甸 |

粗字系主要分支,其余系之下嘅细分支。

语系源地[编辑]

对于汉藏原乡,经已有咗一系列嘅推测,反映出语系谱系分类同语系历时深度嘅唔确定[54]。马提索夫(1991)推测原乡喺青藏高原东部,时间约喺前4000年,从呢度分出几支人移民出去,分别顺住黄河、长江、湄公河、萨尔温江、布拉马普特拉河出去[55]。无我 (语言学家)(2005)推测汉藏语系发源自四川盆地,时间喺前7000年,最早嘅移民系去咗印度东北,之后嘅移民向北走,成为咗汉语同藏语嘅祖先[56]。罗哲·布兰池(Roger Blench)同麦·蒲斯特(Mark Post)(2014)提出话汉藏语源地系印度东北,呢笪地方有住最高嘅汉藏语多样性,时间喺前7000年[57]。罗哲·布兰池(2009)提出论点认为,用农业系重构唔出汉藏祖源嘅,因为汉藏语最早嘅人群唔从事农业,而系有住非常高多样性嘅采集狩猎者[58]。

张梦翰哋(2019)对109种汉藏语言做咗个系统发育嘅电脑分析,提出话汉藏语系嘅源地喺中国北方,大约喺黄河盆地附近。个研究又认为,大约喺4200年前到7800年前(平均喺5900年前),汉语族同藏缅语族之间就有咗初步嘅主要区别,亦即两大语族系嗰阵时分家嘅,个语言扩张同仰韶文化同埋/或者之后嘅马家窑文化有关[59]。沙加尔哋(2019)亦做咗个系统发育分析,但用嘅系唔同数据同计法,而得出嘅结论相同,包括语系源地同埋语系分化模型,但佢哋认为个年代仲要早啲,约喺7200年前,认为语系起源同早先嘅仰韶文化、同埋之后嘅磁山文化有关[60]。

书面系统[编辑]

中文有住悠久书面语,佢嘅汉字系种语素文字,起码有3500年历史,喺诸多领域都有广泛嘅书写传统,比如科学、文学、宗教。中文之外,研究得最多嘅汉藏语言系藏文同缅甸文。佢哋同样都有悠久、广泛嘅书写传统,但就聚焦喺佛教文献上,佢哋嘅字母创制自印度文字。西藏字母喺7世纪创制,佢嘅最老文献出自9世纪,出土喺敦煌市嘅石窟度。最早嘅缅甸语文献系12世纪嘅碑文。其余绝大多数藏缅语言都未有字或者冇书面传统,只有尼瓦尔语、米提文、绒巴文基于天城文发展出自己嘅字母同书面,佢哋嘅文献集中喺史料同宗教典籍。但而家佢哋呢啲独特发展打断咗,今时呢三门语种,同其他喺印度、尼泊尔嘅藏缅语言一样,都靠天城字写文(天城字可以系印度写法或者系尼泊尔写法)。

喺中国地区除咗有占主导地位嘅唐字外,仲有啲特别嘅文字系统:灭绝咗嘅党项(党项文)所写嘅党项字系基于唐字创制嘅;纳西族有自己嘅图画音节文字;彝文有独自嘅彝字;仲有值得一提嘅系女书,系15世纪时由湖南一啲地方嘅女人发明嘅。

各家分类[编辑]

好多下级嘅语言群分类,典型如彝缅语群,经已明了分定,兼且可以可信啖拟构出佢哋嘅原始形态,但佢哋关系嘅语系高级构筑仲未确定,因为汉藏祖语嘅重构仲未稳阵可靠[61][62]。所以,汉藏语系/藏缅语系嘅保守分类办法系做住几十个细分支嘅分类先,包括埋啲孤立语言;啲学者尝试做分组,一唔系出于地理位置上嘅相近,一唔系出于进一步研究嘅假设。

支系概述[编辑]

根据目前嘅研究情况,如无我(2001)、马提索夫(2003)、杜冠明(2003)所概述啖,如下嘅汉藏语系内部结构可能系合理嘅,即管仲未喺所有细分支之间达成完全共识。

- 汉藏语系

- 汉语族

- 闽语

- 其余:粤语、官话(语体中文)、吴语、晋语、湘语、客家语、赣语

- 藏缅语族

- 藏语(Bodish):藏文合集、达芒-卡丽分支(Tamang-Ghale)、仓洛话(Tshangla)、德巴话(Takpa)、忒马勒分支(Dhimal-Toto)

- 西喜马拉雅语支(Westhimalayish)

- 大基兰迪语支(Mahakiranti):基兰迪分支(Kiranti)、马嘉-车彭分支(Magar-Chepang)、尼婆罗-汤美分支(Newari-Thangmi)

- 北亚参语支(North Assam):达尼分支(Tani)、哥华-苏龙分支(Khowa-Sulung)、达让分支(Digaro)、僜分支(Mijuish)

- 鲁苏语支(Hrusish)

- 波多-干若-景颇语支(Bodo-Konyak-Jingpho):波多-哥池分支(Bodo-Koch)、干若分支(Konyak;北那加分支,North Naga)、景颇-塞分支(Jingpho-Sak)

- 古基-千-那加语支(Kuki-Chin-Naga):美佐-古基-千分支(Mizo-Kuki-Chin)、亚柯话(Ao)、晏嘉美-婆柱里分支(Angami-Pochuri)、谢美话(Zeme)、当曲勒分支(Tangkhul)、米提文(Meithei)、卡比话(Karbi)

- 羌-嘉绒语支(Qiang-rGyalrong):西夏-羌分支(Xixia-Qiang)、嘉绒分支(rGyalrong)

- 侬语支(Nungish)

- 甲良语支(Karenic)

- 彝缅语支(Lolo-Burmish):彝语群(Lolo)同缅语群(Burmish)

- 零碎语种:骠文(Pyu,灭绝咗)、杜拉话(Dura,灭绝咗)、绒巴文(Lepcha)、唔鲁话(Mru)、纳西文(Naxi)、土家话(Tujia)、白语(Bai)

- 汉语族

由于汉语族由数种关系紧密嘅语种组成,所以佢嘅内部谱系相对冇乜大问题,但绝唔可以认为多达330种语言嘅藏缅语族现时亦都啖样咁确定内部关系。现时最紧要嘅概述著作——无我2001、杜冠明2003、马提索夫2003——提供咗几唔同嘅谱系模型。啲学者对啲细嘅语言分组达成共识——譬如藏语支、基兰迪语支、达尼语支、波多-哥池语支、甲良语支、景颇-塞语支、古基-千语支、缅语支——但对用细分组合成嘅中型乃至更大嘅语言组,啲学者就冇乜共识。原因包括欠缺详细研究、有唔少藏缅语种缺少语法书同辞典、密集嘅地域交往令词源关系模糊、有数量庞大嘅语言等住做比较。马提索夫紧要嘅STEDT计划(Sino-Tibetan Etymological Dictionary and Thesaurus;汉藏语词源辞典及词库)个目的就在于厘清呢啲问题,搭起语言细群之间嘅谱系联系,拟构各群嘅祖语乃至最后重构出藏缅祖语。

马提索夫喺1996年同埋2003年“敢于”划出相当大嘅分组,而无我(2001)就行咗另一个极端:将成个藏缅语族打散晒,分割成细群组,而对佢哋之间嘅关系只做含糊描述。杜冠明(2003)介乎中间。上面所列中型支系主要系以杜冠明嘅划分做基准,而下面嘅详情构造采自无我喺2001年著作中嘅所列,里头包含咗已知嘅藏缅语同埋可信凭嘅亲缘小组。总体来讲,系将藏缅语嘅语言细群放入冇咁大嘅关系中。将来嘅研究,喺马提索夫团队嘅STEDT计划之上,肯定要拟构合适嘅祖语(譬如基兰迪语支或者彝缅语支嘅祖语)来令啲中型乃至大分组攞到学者共识。

藏缅语族分组争论[编辑]

喜马拉雅语支(Himalayish):系马提索夫喺2003年提出嘅大分组假说,包含藏语支、西喜马拉雅语支同埋大基兰迪语支。现时学界主流唔多接受呢个大分组,但佢包含嘅三只语支喺文献中广泛承认。

大基兰迪语支(Mahakiranti):由无我(2001)同杜冠明(2003)提出,将三只公认嘅语支基兰迪语支、尼婆罗文、马嘉-车彭语支合成大基兰迪语支,之后畀马提索夫摆入佢提出嘅喜马拉雅语支假说里面。基兰迪语支嘅祖语经已拟构。后来无我喺2004年宣布放弃呢个分组。

加马鲁班语支(Kamarupan):系马提索夫喺2003年提出嘅大分组,包括古基-千-那加语支、波多-哥池语支、达尼语支同埋第啲个别语种,加马鲁班系亚参嘅梵文名(कामरूपं)。不过加马鲁班语支唔多受承认,现时新出嘅分法都唔采用呢个分组。后起学者嘅做法唔同过马提索夫,大多系将景颇-塞语支、波多-哥池语支、干若那加话组成中型分组波多-干若-景颇语支。

北亚参语支(North-Assam):无我发现咗个非常之稳阵嘅分组,即北亚参语支,入面包含达尼语支、哥华-苏龙语支、僜语支、义都-达让语支。佢起名叫布拉马普特拉语支(Brahmaputran)。喺马提索夫嗰度,佢哋系加马鲁班语支下面嘅分组。

古基-千-那加语支(Kuki-Chin-Naga):系公认嘅中级分组,里头嘅主要语种除咗千话同埋印度东北嘅那加话外,仲有大语种米提文(亦即曼尼普文,系印度19种官方语言之一)、卡比话。北那加话(又叫干若那加话)有时划入呢个分组,但现时大多学者划佢哋入波多-哥池语支同埋景颇-塞语支。

波多-干若-景颇语支(Bodo-Konyak-Jingpho):系杜冠明同埋无我提出嘅中级分组,包含三组确定过嘅语言群:波多-哥池语支(旧名叫波多语支)、干若那加话、景颇-塞语支(旧名叫克钦-路依语支)。只有马提索夫将景颇-塞语支同侬语支摆埋一齐,不过佢亦都承认景颇话同干若那加话有密切关系。

绒语支(Rung):绒语支系个大分组假说,由杜冠明同埋罗仁地提出,但啲文献唔多受认呢个假说,现时主流系依照无我同埋马提索夫嘅建议,打散成以下嘅稳阵分组:羌-嘉绒语支、侬语支、基兰迪语支、西喜马拉雅语支。

羌-嘉绒语支(Qiang-Gyalrong):几乎所有学者都承认呢个语言分组,佢哋分别都系喺四川讲嘅羌语言同埋嘉绒语言。羌语系死语党项嘅亲属语言呢点得到广泛认可。

侬语支(Nungish):杜冠明认为佢同羌-嘉绒语支关系亲近,而马提索夫认为同佢有关系嘅系景颇-塞语支。呢两个观点都有各自嘅争议。无我嘅睇法就认为侬语支系藏缅语族里头独立嘅分支。

彝缅语支(Lolo-Burmese):系藏缅语族内公认嘅中级分组(呢群语言有住庞大嘅人口),系将中国南方嘅彝语群同以缅甸文做核心嘅缅语群组合而成,呢个语支嘅祖语经已成功拟构。一啲研究者推估纳西文呢门语种属呢个语支,不过啲纳西文专家就否认呢个惗法。

甲良语支(Karenic):甲良语支分布喺缅甸境内,旧时啲学者假设佢喺汉藏语系内有语族级嘅特殊地位,今时都抛弃咗呢个定位,认为佢系藏缅语族下嘅紧要语支。之所以旧底以为佢咁特别,系由于佢嘅语序系SVO型,而藏缅语族之中只有白语同佢一样,其他语种都唔系啖样。

白语(Bai):白语分布喺中国南方,佢嘅谱系定位一直深受议论,啖系由于佢受到中文极强烈嘅影响。因而一啲研究家(比如白保罗、郑张尚芳)认为佢属于汉语族(或者联名叫汉白语族)。亦有啲研究者认为佢系汉藏语系嘅第三个语族。马提索夫、无我、杜冠明将佢定做藏缅语族下嘅独自分支。

纳西文同埋一啲个别语种:藏缅语族中某啲语种,比如绒巴文(Lepcha)、土家话(Tujia)、纳西文(Naxi)、唔鲁话(Mru),仲有一啲灭绝语种譬如骠文(Pyu)、杜拉话(Dura),佢哋现时仲未揾出受认可嘅分组联系。有啲研究者尝试将纳西文归入彝缅语支,又有啲研究者想将骠文归去塞语组(景颇-塞语支下嘅语组)。

李方桂(1937年)[编辑]

喺1937年嘅研究中,李方桂将呢个系分成四支,发表喺《中国年鉴》(Chinese Yearbook)[63][64]:

- 印支语系(汉藏语系)

泰同苗瑶之所以合入来,系因为佢哋有孤立性,有声调,有一份似中文嘅词汇。当时,啲人认为声调系语言嘅基础组成,作为声调类型学,可以攞佢睇做系一种方便分类语言嘅手段。喺今日嘅西方学者界中,特别喺白保罗(1942)之后,泰语言同苗瑶语唔再插入汉藏系,而将佢哋相似嘅原因归结为东南亚大陆语言区域嘅扩散[64]。恩斯特·官将越南文排除出汉藏系,呢样嘢喺1954年证明咗,安德烈-佐治·柯德希古证明咗越南文声调系统系反映原始孟-高棉语嘅尾辅音;同时白保罗排除泰语言同苗瑶语嘅做法亦得证实[65]。

好多中国语言学者继续遵循李方桂嘅分类[注 5][64]。但系,呢个做法有啲问题。比如呢个就有分歧,系要包括成个壮侗语,定只攞个侗台语(唔包含仡央语),因为系依靠中文同源词来作为假定关系嘅基础,但呢份同源词又唔系见于成个语言群嘅所有分支,冇办法为成个语言群做个总体嘅原始语拟构。加之,而家侗台语唔再系壮侗语内咁有效嘅证据。

白保罗(1942年)[编辑]

按白保罗分类,越南文插佢入孟-高棉语族,同时将苗瑶语系同壮侗语踢出汉藏语系,插佢哋入南泰语门(又译澳泰语系,Austro-Tai)[66][67]佢保留返孔好古嘅印支分法,但加入咗甲良语作为语支[66][67]:

- 汉藏语系

- 中国语族(Chinese)

- 藏-甲良语族(Tibeto-Karen)

- 甲良语(Karen)

- 藏缅语(Tibeto-Burman)

沙佛(1955年)[编辑]

沙佛唔同意分呢个语系做两大分支(汉傣、藏缅语族),佢认为啖嘅分法要归因于两路学者对呢两组语言嘅各自研究,一路系歌挪夫同其他英属印度嘅学者,另一路系马伯乐同第啲法国语言学家[68]。佢提出更细节嘅分类,有六个语族[69][70][注 6]:

- 汉藏语系

- 汉语族(Sinitic)

- 傣语族(Daic)

- 藏语族(Bodic)

- 缅语族(Burmic)

- 波多语族(Baric;包含咗今时嘅达尼、古基-千-那加、波多-干若-景颇)

- 甲良语族(Karenic)

沙佛唔多肯定系咪要将傣语言添入汉藏语系,但佢喺巴黎见咗马伯乐之后,就决定仲系插佢哋入来,至于最终问题嘅解决就留日后[71][72]。

马提索夫(1978年、2015年)[编辑]

马提索夫抛弃咗白保罗嘅藏-甲良语族假设,佢分成啖嘅样:

- 汉藏语系

- 汉语(Chinese)

- 藏缅语(Tibeto-Burman)

有几多近来嘅西方学者,譬如布拉德利(Bradley,1997年)同罗仁地(2003年),都保留返马提索夫两个语族嘅分法,即管藏缅语族嘅下级划分同佢唔同。不过,向柏霖(2003年)指出,“语言比较工作从未能够为所有藏缅语(排除中文后嘅其余所有汉藏语)揾出共通嘅、确实嘅同源证据”[注 7],兼且“将中文当做汉藏语系嘅首要语族嘅做法望落亦唔再系合理”[注 8]啖系由于中文同藏缅语之间嘅形态区分经已靠现时嘅上古汉语拟构接驳埋一齐。

喺《汉藏语词源辞典及词库》(Sino-Tibetan Etymological Dictionary and Thesaurus,STEDT)嘅最新印刷版中,汉藏语系嘅内部结构暂时改成马提索夫(2015年,第1123~1127页)嘅新版系统树[73][74]。马提索夫(2015年)承认,中文嘅摆位究竟系同藏缅语族平行嘅分支、定系只系藏缅语内部嘅分支,呢个仲系个悬而未决嘅问题。新版系统树以下:

- 汉藏语系

- 汉语(Chinese)

- 藏缅语族(Tibeto-Burman)

- 印度东北群组(Northeast Indian areal group)

- 喜马拉雅语群(Himalayish)

- 西夏-羌语群(Tangut-Qiang)

- 侬语支(Nungic)

- 土家话(Tujia)

- 彝-缅-纳西语群(Lolo-Burmese-Naxi)

- 甲良语支(Karenic)

- 白语(Bai)

斯塔罗斯千(1996年)[编辑]

舍基·斯塔罗斯千(Серге́й Ста́ростин,Sergei Starostin)提出话,基兰迪语支同中文一齐唔同于啲“核心”藏缅语,呢个“核心”至少有藏语支、彝缅语支、达芒语支、景颇话、古基语支、甲良语支(其他分支未分析),所以佢提出“汉-基兰迪语族”(Sino-Kiranti)嘅假设。佢嘅提议方案有两种:汉语同基兰迪语之间有更近嘅亲缘关系,又或者佢哋冇呢种关系。所以按佢分,汉藏语系可能有三个语族:

- 汉藏语系(版本一)

- 汉-基兰迪语族(Sino-Kiranti)

- 藏缅语族(Tibeto-Burman)

- 汉藏语系(版本二)

- 汉语族(Chinese)

- 基兰迪语族(Kiranti)

- 藏缅语族(Tibeto-Burman)

无我[编辑]

无我(1997年、2001年)[编辑]

无我 (语言学家)同沙佛一样,话“中文同其他”嘅分类法系有差错嘅,话啲学者将中文插做汉藏语系中嘅单独一支系由于历史同文化、以及类型学,而唔系出于语言本质,所以分类上应该取消中文嘅传统独尊地位。佢叫成个系做“藏缅语系”(Tibeto-Burman),佢话呢个称呼先至有历史优先地位[75],但第啲同样支持取消中文独尊地位嘅语言学者,比如罗哲·布兰池,都仲系继续嗌个语系做汉藏语系。

同马提索夫一样,无我承认古基-那加语支(古基语支、美佐话、美提话等等)佢哋嘅内部关系、以及同语系嘅其他语种之间嘅关系仲未明了。不过,无我冇学似马提索夫啖做,将佢哋按地理分布来分组,而系将佢哋保留做未分类。佢提出啲假设,包括将中文重新分组入汉藏语族(Sino-Bodic):

- 藏缅语系

无我指出两个主要证据,用以令汉语支(Sinitic)同藏语支(Bodic)嘅特殊关系成立,以此将中文摆入藏缅语系嘅内部。第一系上古汉语嘅形态同现代藏语支语言之间有好多相似之处;第二系中文同藏语支之间有住明显嘅同源词,最能够代表嘅系基兰迪语种林布语[76]。

马提索夫回应,提醒话同源词嘅共享成分只可用来确立两个语言类群之间有肯定嘅联系,而唔系用来确定分支嘅相对联系。虽则无我列出嘅一啲同源词只能寻见于中文同藏语支,但亦有几多成分可以普遍见于第啲汉藏语系分支嘅语种度,因此唔应该将呢啲同源成分当做证据去认为中文同藏语支之间会有特殊关系[77]。

无我(2001年、2014年)[编辑]

42个语言类群已经得到确定[78]:无我 (语言学家)(2001)提出咗一种分类模式,叫“落叶模型”,列出好多下级语言群,呢啲语言群嘅内部关系比较确定,但唔提出层级更高嘅类群联系,将呢样嘢保留未知[79]。喺最新版中(无我,2014),列出无我分类嘅42群,斜体英文表示佢系自成一支嘅语种[78]。

- 藏(Bodish)

- 仓洛(Tshangla)

- 西喜马拉雅(West Himalayish)

- 达芒(Tamangic)

- 尼瓦尔语(Newaric)

- 基兰迪(Kirantic)

- 绒巴(Lepcha)

- 马嘉(Magaric)

- 车彭(Chepangic)

- 拉支-留特(Raji-Raute)

- 都拉(Dura)

- 柯利('Ole)

- 贡德(Gongduk)

- 洛蒲(Lhokpu)

- 士扬(Siangic)

- 歌-布华(Kho-Bwa)

- 鲁苏(Hrusish)

- 达让(Digarish)

- 格曼(Midžuish)

- 达尼(Tani)

- 铁马勒(Dhimalish)

- 布拉马普特拉(Brahmaputran)

- 骠(Pyu)

- 亚柯(Ao)

- 晏嘉美-婆柱里(Angami-Pochuri)

- 当曲勒(Tangkhul)

- 遮美(Zeme)

- 米提(Meithei)

- 古基(Kukish)

- 卡比(Karbi)

- 唔鲁(Mru)

- 汉语族(Sinitic)

- 白语(Bai)

- 土家(Tujia)

- 彝缅(Lolo-Burmese)

- 羌(Qiangic)

- 尔苏(Ersuish)

- 纳西(Naic)

- 嘉绒(rGyalrongic)

- 克钦(Kachinic)

- 侬(Nungish)

- 甲良(Karenic)

无我(2007)亦建议汉藏语系改名叫“跨喜马拉雅语系”(Trans-Himalayan)[2],佢认为呢个名更中立[80]。

布兰池同蒲斯特(2014年)[编辑]

罗哲·布兰池同麦·W·蒲斯特批评话,传统嘅汉藏语系分类欠缺考虑啲小众语种,呢啲细语种冇悠久、广阔嘅书写史,唔似得中文、藏文、缅甸文啖。佢哋发现,喺印度东北嘅一啲细语种系呢个问题嘅典型,佢哋嘅内部分类甚至确认上级隶属所用嘅汉藏语证据,一唔系证据好弱,一唔系完全冇根据。

- 虽则直到今时今日,对呢块区域嘅语言所知甚少,但呢个并冇阻止啲学者去提议呢啲语言嘅系统组成、去将佢哋摆入藏缅语言嘅群组中。不过,呢度当中冇任何嘅形式系统比较,亦冇检查啲数据资料系咪可信,所以嗰啲所谓嘅“分组”基本系好空洞嘅。啲分组所用嘅伪标签,诸如“喜马拉雅语支”同埋“加马鲁班语支”,无可避免会令人有种好似系真嘅啖嘅印象,所以呢啲嘢非常之误导人。[注 9]

- ——布兰池、蒲斯特(2014),第3页。

照佢哋观点,好多啖嘅语种家下最好唔做分组,或者唔做语系内嘅谱系联系。佢哋提出咗对余下语种嘅临时分类:

- 汉藏语系

- 卡比话(Karbi;又叫美杰话,Mikir)

- 唔鲁语族(Mruish)

- (冇畀名分组)

之后,因为佢哋见到语系中最出名嘅三个分支,彼此间嘅联系仲紧密过佢哋同啲“少数”汉藏语嘅关系,布兰池同蒲斯特就话“汉藏语系”抑或“藏缅语系”都唔系妥当嘅名,因为呢个语系喺最早期嘅分叉就导致现代语种间巨大差异。佢哋支持嘅名系“跨喜马拉雅语系”。

张梦翰、严实哋(2019年)[编辑]

呢份分类方案由张梦翰、严实哋(2019年)提出,有系统发育证据表示汉藏语系发源喺新石器时代晚期嘅中国北部[59]。

- 汉藏语系

- 汉语族(Sinitic)

- (冇畀名分组)

- (冇畀名分组)

- 甲良语族(Karenic)

- (冇畀名分组)

- 古基-千(Kuki-Chin)

- 那加(Naga)

- (冇畀名分组)

- 沙勒(Sal)

- (冇畀名分组)

- (冇畀名分组)

- 达让语支(Digarish)

- 达尼(Tani)

- (冇畀名分组)

- (冇畀名分组)

- 喜马拉雅语支(Himalayish)

- 侬语支(Nungish)

- (冇畀名分组)

- 基纽里(Kinauri)

- (冇畀名分组)

- (冇畀名分组)

- 古隆-达芒(Gurung-Tamang)

- 藏语支(Bodish)

- (冇畀名分组)

- (冇畀名分组)

- 纳语族(Naic)

- 尔苏语支(Ersuish)、羌语族(Qiangic)、嘉绒语族(rGyalrongic)

- (冇畀名分组)

- 彝语支(Loloish)

- (冇畀名分组)

- 怒苏(Nusu)

- 缅语支(Burmish)

- (冇畀名分组)

- (冇畀名分组)

- (冇畀名分组)

- (冇畀名分组)

- (冇畀名分组)

类型学[编辑]

语序[编辑]

除咗中文、白语、甲良语、唔鲁语支外,其余汉藏语嘅通常语序都系宾动结构。大多数学者相信呢个系原本嘅语序,而至于中文、甲良话、白语之所以会有主动宾语序,系由于隔篱系东南亚大陆语言区,受咗邻近语言嘅影响而变成啖[81]。不过,同世界上绝大多数动宾结构语言唔同,中文同白语都将修饰语摆喺被修饰语嘅前面,以致名词前面会出现修饰从句[82]。

形态学[编辑]

赫臣喺1849年就指出汉藏语言按形态分成两大类,一类系“代词化语言”(pronominalized,即屈折语)[注 10],个分布横跨喜马拉雅山脉,从喜马偕尔邦直到尼泊尔东部;另一类系“非代词化语言”(non-pronominalized,即孤立语)[注 10]。歌挪夫(1909)解释呢啲代词化语种系出于扪达底层,而认为印支语言纯粹啖保留咗原本嘅孤立语法、声调。之后马伯乐将假设嘅底层归结去印度-雅利安语支。直到白保罗嗰度,先至明白呢啲语种嘅屈折系统其实系(至少部分系)语系本有嘅嘢。对于呢啲语言能够有几大程度可以搦去拟构汉藏祖语嘅语法系统,啲学者之间几有分歧[83][84]。

喺语法形态配列,好多藏缅语种有作格同埋/或者有反作格(主题/主语唔系动作嘅主动方)嘅格标记。不过,呢个反作格嘅格标记喺语系祖语回构之中系重构唔出嘅,因而啲学者认为反作格标记系呢啲语种喺之后自己发展出嘅[85]。

词汇比对[编辑]

| 词 | 上古汉语[86] | 古典藏文[87] | 旧缅文[87] | 景颇话[88] | 加罗话[88] | 林布语[89] | 基纽里话[90] |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| “一” "one" |

一 *ʔjit | – | ac | – | – | – | id |

| 只 *tjek “单独”"single" |

gcig | tac | – | – | thik | – | |

| “二” "two" |

二 *njijs | gnyis | nhac | – | gin-i | nɛtchi | niš |

| “三” "three" |

三 *sum | gsum | sumḥ | mə̀sūm | git-tam | sumsi | sum |

| “四” "four" |

四 *sjijs | bzhi | liy | mə̀lī | bri | lisi | pə: |

| “五” "five" |

五*ŋaʔ | lnga | ṅāḥ | mə̀ŋā | boŋ-a | nasi | ṅa |

| “六” "six" |

六 *C-rjuk | drug | khrok | krúʔ | dok | tuksi | țuk |

| “七” "seven" |

七 *tsʰjit | – | khu-nac | sə̀nìt | sin-i | nusi | štiš |

| “八” "eight" |

八 *pret | brgyad | rhac | mə̀tshát | cet | yɛtchi | rəy |

| “九” "nine" |

九 *kjuʔ | dgu | kuiḥ | cə̀khù | sku | – | sgui |

| “十” "ten" |

十 *gjəp | – | kip[91] | – | – | gip | – |

| – | bcu | chay | shī | ci-kuŋ | – | səy |

超语系研究[编辑]

壮侗、苗瑶、越南文[编辑]

正如研究史所睇到啖,一开始就以为壮侗语族、苗瑶语系、仲有越南语同汉藏语系有亲属关系。1950年代以后,由于白保罗嘅研究,汉藏语系同呢啲语言嘅相似之处可以追溯到长期嘅地域接触,今时嘅研究之中,似乎排除咗亲缘关系,但依然能够组成语言联盟。

汉-高加索超语系[编辑]

除咗传统上认为同东南亚嘅语系有关系外,啲学者又提出咗一啲更广阔嘅可能联系。

其中之一系舍基·斯塔罗斯千提出嘅“汉-高加索超语系”(Sino-Caucasian)假说,佢大胆假设西伯利亚嘅叶尼塞语系、北高加索语系同汉藏语系都出自同一条演化支。汉-高加索超语系嘅假说经已扩展成“德尼-高加索超语系”(Dené-Caucasian),加入咗北美嘅那-德尼语系、勃律话、巴斯克语,某啲时候仲会加埋伊特鲁里亚文。爱德华·萨丕尔提到过那-德尼语系同汉藏语系之间嘅联系[92]。收窄咗后嘅德尼-叶尼塞语门(Dené-Yeniseian)现时喺学界攞到几多支持。至于呢个超语系嘅其余部分系咪都咁有效,就几乎所有历史语言学家都对此怀疑或者否认[93][94][95]。

谢弗利·卡佛尼(Geoffrey Caveney;2014)提出汉藏语系同那-德尼语系有关联,但佢个分析就唔支持汉-高加索超语系或者德尼-高加索超语系嘅假设[96]。而喺早期嘅语言学者,如M.A.卡斯特连(M.A.Castrén;1856年)、占士·本(James Byrne;1892年)、G.J.蓝斯铁(G.J.Ramstedt;1907年)认为叶尼塞语系分化自北方汉语。语言学者契·当拿(Kai Donner;1930年)同卡勒·布打(Karl Bouda;1957年)撑呢个假设。近来嘅发现亦支持佢同汉藏语系有直接亲属关系。做咗对叶尼塞语系民族嘅语言分析、常染色体基因研究后,发现佢哋同华人、缅甸人有联系[97]。研究叶尼塞语系嘅专家爱德华·怀打亦都猜测佢同汉藏语系嘅关系[98]。

相比之下,沙加尔提出咗华澳语系(Sino-Austronesian;又译汉-南岛语系),将汉藏语同南岛语系(呢度嘅南岛语包含咗壮侗语族作为下属分支)列为呢个语系嘅语族[99]。士丹利·斯塔罗斯他(Stanley Starosta)将个提案扩充多一个分支,叫“扬子语族”(Yangzian),里头加入咗苗瑶语系同埋南亚语系[100]。

主要语种[编辑]

下面列出汉藏语系主要语种嘅谱系分类(按照Ethnologue嘅分法,括号系佢嘅英文术语同埋语种代码、以及一啲使用民族)[3]。

汉语族[编辑]

- 汉语族(Sinitic;汉语语种合集)

藏缅语族[编辑]

- 藏缅语族(Tibeto-Burman)

- 西部语群(Western Tibeto-Burman),有Template:Link-zh(Bodish-Himalayish)学说

- 中部语群(Central Tibeto-Burman)

- 绒巴文(lep;自成一支),又叫立查文(Lepcha)。讲喺锡金邦。

- 达让语支(Digarish),Template:Link-zh嘅母语,分别有义都人(珞巴族)、达让人、格曼人。

- Template:Link-zh(clk)

- Template:Link-zh(mhu)

- Template:Link-zh(Tani)

- Template:Link-zh(Nungish)

- Template:Link-zh(duu),独龙族嘅母语。

- Template:Link-zh(nun),怒族语言之一,又嗌侬话,注意,佢同越南北部高原地带周边嘅侬族讲嘅侬话唔同,后者系属壮侗语族嘅语种,同汉藏语系嘅侬话系完全唔同嘅语言。

- 沙勒语群(Sal)

- 古基-千语支(Kuki-Chin),古基族同千族嘅母语,讲喺缅甸西部嘅千邦周边。佢哋系佐民族嘅组成。

- 那加人(Naga)嘅语言(那加话),那加人系个统称,佢哋讲住非常多嘅唔同语种,而且各有各嘅分支,有住唔同嘅谱系分类。佢哋夹埋有16个部落,48个语种。佢哋住喺印度东北部到缅甸边境一带,佢哋呢个民族冇通用语,但有种那加归融话,系佢哋之间使用嘅克里奥尔语。

- 东北语群(Northeastern Tibeto-Burman)

- 羌语支(Qiangic)

- 北部羌族(cng)

- 南部羌族(qxs)

- 党项(txg;西夏,死语),又叫西夏文,用西夏字记录。

- 北部Template:Link-zh(pmi)

- 南部Template:Link-zh(pmj)

- Template:Link-zh(rGyalrongic)

- 嘉绒语(jya)

- Template:Link-zh(jiq)

- Template:Link-zh(ero)

- 土家语支(Tujia),土家族嘅母语。

- 北部土家语(tji)

- 南部土家语(tjs)

- 纳语支(Naic)

- Template:Link-zh(nxq),纳西族嘅母语,讲喺中国云南省周边,有自己嘅东巴文字,系种象形文字。

- 白语支(Bai),白族嘅母语,讲喺中国云南省大理白族自治州周边,有学说认为佢属彝语支,亦有学说认为佢应该划入汉语族。

- 中部白语(bca)

- 勒墨白语(bfc)

- 拉玛白语(lay)

- 南部白语(bfs)

- Template:Link-zh(bqh;自成一支)

- 羌语支(Qiangic)

- Template:Link-zh(Ngwi-Burmese)

- 缅语支(Burmish)

- Template:Link-zh(Ngwi)

- 甲良语支(Karenic),甲良族嘅母语,讲喺缅甸同泰国嘅国界周边。

汉藏人群嘅基因遗传[编辑]

汉藏语系嘅母语民族大多系Y染色体单倍群O3嘅人群,特别关联嘅系O3a2c-P164[101]。但系藏族有住东亚最古老嗰层嘅D系统,最大有成49%嘅高频分布。

所属未定嘅语言[编辑]

Template:内文 印度阿鲁纳恰尔邦地区嘅语言如鲁苏话、美芝语群、苏龙话等原本认为佢哋系汉藏语系嘅一员,喺最近,出咗睇法话佢哋系孤立语言[102]。

睇埋[编辑]

注[编辑]

- ^ 中国学者至今仲认为壮侗语属汉藏语系,但放喺世界上已经系非主流嘅视角。最早为汉藏语做分类嘅中国学者系李方桂,一系四族嘅分类法就系佢提出,并且长期支配中国学界,后来白保罗提出壮侗、苗瑶唔属汉藏语,汉藏语就两个族,呢个观点做咗世界学界主流[1]。

- ^ 据恩斯特·官(1889)嘅第189页:“wir das Tibetisch-Barmanische einerseits, das Chinesisch-Siamesische anderseits als deutlich geschiedene und doch wieder verwandte Gruppen einer einheitlichen Sprachfamilie anzuerkennen haben.”(参考粤译:喺另一方面,我哋要睇到一边藏缅语、同埋另一边中暹语,会清楚见到佢哋既系明显唔同,又系同一语系嘅相关语言群。)呢段内容亦畀无我(2001)第264页引用。

- ^ 呢15卷嘅题目分别系:1.介绍同参考书目 2.藏(Bhotish)3.西喜马拉雅(West Himalayish)4.西中央喜马拉雅(West Central Himalayish)5.东喜马拉雅(East Himalayish)6.达让(Digarish)7.侬(Nungish)8.羌(Dzorgaish)9.鲁苏(Hruso)10.铁马勒(Dhimalish)11.波多-加罗(Baric)12.缅彝(Burmish–Lolish)13.克钦/景颇(Kachinish)14.古基(Kukish)15.唔鲁(Mruish)[17]

- ^ 据高本汉。但气音 h、 i̯ 变为 j来方便比较。

- ^ 例如,《中国大百科全书》中“语言文字”卷嘅《汉藏语系》呢个词条。

- ^ 喺沙佛嘅意思,尾缀-ic系表示语系最初级分类(语族),而尾缀-ish表示呢啲初级大类嘅下属分类(语支)。

- ^ 法文原文:les travaux de comparatisme n’ont jamais pu mettre en évidence l’existence d’innovations communes à toutes les langues « tibéto-birmanes » (les langues sino-tibétaines à l’exclusion du chinois).

- ^ 法文原文:il ne semble plus justifié de traiter le chinois comme le premier embranchement primaire de la famille sino-tibétaine.

- ^ 英文原文:While relatively little has been known about the languages of this region up to and including the present time, this has not stopped scholars from proposing that these languages either constitute or fall within some other Tibeto-Burman subgroup. However, in absence of any sort of systematic comparison – whether the data are thought reliable or not – such "subgroupings" are essentially vacuous. The use of pseudo-genetic labels such as "Himalayish" and "Kamarupan" inevitably give an impression of coherence which is at best misleading.

- ^ 10.0 10.1 “代词化”系指动词有人称范畴,一啲汉藏语,典型如嘉绒话,佢嘅动词会加前缀或者后缀,表示主语或者宾语嘅人称、数,呢种前缀、后缀同人称代词有关。

- ^ 有大基兰迪语群嘅学说。

考[编辑]

- ^ 龚煌城. 從原始漢藏語到上古漢語以及原始藏緬語的韻母演變 (PDF). 中华民国中央研究院. [2018年6月20号].

- ^ 2.0 2.1 无我(著);孙天心、田阡子(译). 「跨喜馬拉雅語系」——兼論本譜系說對史前人群遷移之啓發. 知网空间. [2018年6月17号].

- ^ 3.0 3.1 Sino-Tibetan languages. Ethnologue. [2018年6月17号].

- ^ Sino-Tibetan. Glottolog. [2018年6月17号].

- ^ 韩哲夫(2008),第422、434~436页。

- ^ 路根(1856),第31页。

- ^ 路根(1858)。

- ^ 8.0 8.1 晓·柯士甸(1982年),第4页。

- ^ 无我(2001),第334页。

- ^ 吉拉普渴(1823),第346、363~365页。

- ^ 无我(2001),第344页。

- ^ 尼古留斯·芬(1909),第57页。

- ^ 13.0 13.1 萨丕尔(1925),第373页。

- ^ 14.0 14.1 普士路斯基(1924),第361页。

- ^ 普士路斯基、卢斯(1931)。

- ^ 普士路斯基(1924),第380页。

- ^ 美勒(1974),第195页。

- ^ 美勒(1974),第195~196页。

- ^ 马提索夫(1991),第473页。

- ^ 20.0 20.1 韩哲夫(2008),第434页。

- ^ 白保罗(1972),第20~21页。

- ^ 白保罗(1972),第17~18、133~139、164~171页。

- ^ 23.0 23.1 韩哲夫(2008),第425~426页。

- ^ 美勒(1974),第197页。

- ^ 马提索夫(2003),第16页。

- ^ 白桂思(1996)。

- ^ 白桂思(2002)《汉藏语问题》。

- ^ 28.0 28.1 马提索夫(1991),第471~472页。

- ^ 罗杰瑞(1988),第45页。

- ^ 白一平(1992),第25~26页。

- ^ 包拟古(1980),第47页。

- ^ 白一平(1992),第197、199~202页。

- ^ 白一平(1992),第315~317页。

- ^ 白桂思(2002)《介绍》,第13~14页。

- ^ 杜冠明(2003),第17页。

- ^ 龚煌城(1980)。

- ^ 韩哲夫(2008),第431页。

- ^ 拿芬·W·晓(2014),第97~104页。

- ^ 马提索夫(1991),第472~473页。

- ^ 晓·柯士甸(1982),第4~5页。

- ^ 马提索夫(1991),第470、476~478页。

- ^ 韩哲夫(2008),第435页。

- ^ 马提索夫(1991),第482页。

- ^ 《民族语》第18版(2015)。

- ^ 罗杰瑞(1988),第4页。

- ^ 罗杰瑞(1988),第187~188页。

- ^ 47.0 47.1 泰勒(1992),第165页。

- ^ 48.0 48.1 屈里(2003),第195页。

- ^ 图那德(2014),第117页。

- ^ 图那德(2014),第107页。

- ^ 图那德(2014),第120页。

- ^ 杜冠明(2003),第18页。

- ^ 韩哲夫(2008),第424~425页。

- ^ 韩哲夫(2008),第423页。

- ^ 马提索夫(1991),第470~471页。

- ^ 无我(2005),第91~95页。

- ^ 布兰池&蒲斯特(2014),第89页。

- ^ 罗哲·布兰池. If agriculture cannot be reconstructed for Proto-Sino-Tibetan, what are the consequences?(粵譯:若果農業唔能夠重構返原始漢藏語,後果會點?) (PDF). 第42届汉藏语言及语言学国际会议(ICSTLL 42)发表嘅论文. 清迈,2009年11月2号~4号. 2009年.

- ^ 59.0 59.1 张梦翰,严实,潘悟云,金力. 《Phylogenetic evidence for Sino-Tibetan origin in northern China in the Late Neolithic》(系統發育證據表示漢藏語言起源於新石器時代晚期嘅中國北方). 《自然》(Nature). 2019年, 569: 112~115. doi:10.1038/s41586-019-1153-z.

- ^ 沙加尔,向柏霖,Yunfan Lai, Robin Ryder, Valentin Thouzeau, Simon J. Greenhill, Johann-Mattis List. 《Dated language phylogenies shed light on the history of Sino-Tibetan》(歷時語言嘅系統發展顯示出漢藏語言嘅歷史). PNAS. 2019年. doi:10.1073/pnas.1817972116.

- ^ 韩哲夫(2008),第426页。

- ^ 德兰士(2009),第695页。

- ^ 李方桂(1937),第60~63页。

- ^ 64.0 64.1 64.2 韩哲夫(2008),第424页。

- ^ 马提索夫(1991),第487页。

- ^ 66.0 66.1 白保罗(1942),第600页。

- ^ 67.0 67.1 白保罗(1972),第2~4页。

- ^ 沙佛(1955),第94~96页。

- ^ 沙佛(1955),第99~108页。

- ^ 沙佛(1966),第1页。

- ^ 沙佛(1955),第97~99页。

- ^ 无我(2001),第343~344页。

- ^ Template:引书

- ^ Template:引书

- ^ 无我(2001),第383页。

- ^ 无我(1997)。

- ^ 马提索夫(2000)。

- ^ 78.0 78.1 无我(2014),第19页。

- ^ 无我(2001),第403页。

- ^ 无我(2007),第226页。

- ^ 济亚(2003),第43~45页。

- ^ 济亚(2003),第50页。

- ^ 韩哲夫(2008),第430页。

- ^ 罗仁地(2003),第29~32页。

- ^ 罗仁地(2003),第34~35页。

- ^ 白一平(1992)

- ^ 87.0 87.1 拿芬·W·晓(2012)

- ^ 88.0 88.1 保灵(1983),第28页

- ^ 无我(1987),第32~33页

- ^ 萨玛(1988),第116页

- ^ 扬臣(2006),第106页。

- ^ 沙佛(1952)。

- ^ Template:引书

- ^ Template:引书

- ^ Template:引书

- ^ 谢弗利·卡佛尼. SINO-TIBETAN ŋ- AND NA-DENE *kw- / *gw- / *xw-: 1 st PERSON PRONOUNS AND LEXICAL COGNATE SETS / 漢藏語的 ŋ- 及納得內語的 *kw- / *gw- / *xw-: 第一人稱代詞及詞匯同源組. Journal of Chinese Linguistics(汉语言学报). 2014年, 42 (2): 461~487. ISSN 0091-3723. JSTOR 24774894.

- ^ East Asian Studies 210 Notes: The Ket(粵譯:東亞研究210:羯人). [2018年9月6号]. (原始内容存档于2019年4月6号). 互联网档案馆的存档,存档日期2019年4月6号,.

- ^ Template:引书

- ^ 沙加尔(2005)。

- ^ 斯塔罗斯他(2005)。

- ^ Template:引书

- ^ Template:引书

- ^ 103.0 103.1 Template:引书

- ^ 104.0 104.1 Template:引书

参考文献[编辑]

- Template:引书

- Template:引书

- Template:引书

- Template:引书

- Template:引书

- Template:引书

- Template:引书

- Template:引书

- Template:引书

- Template:引书

- Template:引书,重印版系:李方桂. 《Languages and Dialects of China》(粵譯:中國嘅語言同方言). Journal of Chinese Linguistics. 1973年, 1 (1): 1~13. JSTOR 23749774.

- 马提索夫. 《Sino-Tibetan Linguistics: Present State and Future Prospects》(粵譯:漢藏語言學:目前狀態同未來展望). Annual Review of Anthropology. 1991年, 20: 469~504. JSTOR 2155809. doi:10.1146/annurev.anthro.20.1.469.

- 莱·安德鲁·美勒(Roy Andrew Miller). 《Sino-Tibetan: Inspection of a Conspectus》(粵譯:漢藏:概論檢驗). Journal of the American Oriental Society. 1974年, 94 (2): 195~209. JSTOR 600891. doi:10.2307/600891.

- 白保罗. 《Thai, Kadai, and Indonesian: A New Alignment in Southeastern Asia》(粵譯:泰、仡央-黎、印尼:東南亞嘅新定位). American Anthropologist. 1942年, 44 (4): 576~601. JSTOR 663309. doi:10.1525/aa.1942.44.4.02a00040.

- Template:引书

- 罗弼·沙佛. 《Classification of the Sino-Tibetan languages》(粵譯:漢藏語言嘅分類). Word (Journal of the Linguistic Circle of New York). 1955年, 11 (1): 94~111. doi:10.1080/00437956.1955.11659552.

- 罗弼·沙佛. 《Introduction to Sino-Tibetan》(粵譯:漢藏語入門). 威斯巴登: Otto Harrassowitz. 1966年. ISBN 978-3-447-01559-2.

- 马提索夫. 《Handbook of Proto-Tibeto-Burman: System and Philosophy of Sino-Tibetan Reconstruction》(粵譯:藏緬祖語手冊:漢藏語擬構嘅系統同哲學). 柏克莱: 加州大学出版社. 2003年. ISBN 978-0-520-09843-5.

- 白桂思. 《The Morphological Argument for the Existence of Sino-Tibetan》(粵譯:漢藏語系存在嘅形態論爭). 曼谷: 马希窦大学. 1996年: 812~826.

- 白桂思. 《The Sino-Tibetan problem》(粵譯:漢藏語系嘅問題). Medieval Tibeto-Burman languages. 2002年: 113~158. ISBN 978-90-04-12424-0.

- 白一平. 《A Handbook of Old Chinese Phonology》(粵譯:上古漢語音韻手冊). 柏林: Mouton de Gruyter. 1992年. ISBN 978-3-11-012324-1.

- 包拟古. 《Proto-Chinese and Sino-Tibetan: data towards establishing the nature of the relationship》(粵譯:原始漢語同漢藏語:構建本質關係嘅數據). 莱顿: E. J. Brill. 1980年: 34~199. ISBN 978-90-04-06130-9.

- 白桂思. 《Introduction》(粵譯:介紹). Medieval Tibeto-Burman languages. 2002年. ISBN 978-90-04-12424-0.

- 无我. 《Trans-Himalayan》(粵譯:跨喜馬拉雅) (PDF). 柏林: de Gruyter. 2014年: 11~40. ISBN 978-3-11-031083-2.

- 杜冠明. 《A subgrouping of the Sino-Tibetan languages》(粵譯:漢藏語言嘅下層類群). 伦敦: Routledge. 2003年: 3~21. ISBN 978-0-7007-1129-1.

- 龚煌城. 《A Comparative Study of the Chinese, Tibetan, and Burmese Vowel Systems》(粵譯:中文、藏文、緬甸文元音系統嘅比較研究). Bulletin of the Institute of History and Philology (中华民国中央研究院). 1980年, 51: 455~489.

- 拿芬·W·晓(Hill, Nathan W.). 《Cognates of Old Chinese *-n, *-r, and *-j in Tibetan and Burmese》(粵譯:上古漢語*-n, *-r, *-j喺藏文同緬甸文嘅同源詞). Cahiers de Linguistique Asie Orientale. 2014年, 42 (2): 91~109. doi:10.1163/19606028-00432p02.

- 佛兰茨·尼古留斯·芬. 《Die Sprachstämme des Erdkreises》(粵譯:世界語言羣落). 莱比锡: B.G. Teubner. 1909年.

- 桑·普士路斯基. Langues sino-tibétaines. 《Les langues du monde》(粵譯:世界語言). 1924年: 361~384.

- 罗杰瑞. 《Chinese》(粵譯:中文). 剑桥: 剑桥大学出版社. 1988年. ISBN 978-0-521-29653-3.

- M.保罗·李维斯,加里·F.西蒙,查理·D.飞昵(Lewis, M. Paul; Simons, Gary F.; Fennig, Charles D.). 《民族語:世界語言》 (第18版). 达拉斯: SIL国际标准中心. 2015年.

- 基夫·泰勒(Taylor, Keith). The Early Kingdoms(早期王國). 《The Cambridge History of Southeast Asia Volume 1: From Early Times to c. 1800》(粵譯:劍橋東南亞史,第一卷,從遠古到1800年代). 剑桥大学出版社. 1992年: 137~182. ISBN 978-0-521-35505-6. doi:10.1017/CHOL9780521355056.005.

- 朱利安·K.屈里(Wheatley, Julian K.). Burmese(緬甸文). 《The Sino-Tibetan languages》(粵譯:漢藏語言). 伦敦: Routledge. 2003年: 195~207. ISBN 978-0-7007-1129-1.

- 尼古拉·图那德(Nicolas Tournadre). The Tibetic languages and their classification(藏語支語言同佢哋嘅分類). 《Trans-Himalayan Linguistics: Historical and Descriptive Linguistics of the Himalayan Area》(粵譯:跨喜馬拉雅語言學:喜馬拉雅地區嘅歷史語言學同描寫語言學). De Gruyter. 2014年: 103~129. ISBN 978-3-11-031074-0.

- 无我. Tibeto-Burman vs Indo-Chinese(藏緬同印支). 《The Peopling of East Asia: Putting Together Archaeology, Linguistics and Genetics》(粵譯:東亞人群:結合考古學、語言學、遺傳學證據) (PDF). 伦敦: Routledge Curzon. 2005年: 81~106. ISBN 978-0-415-32242-3.

- 罗哲·布兰池、麦·蒲斯特. Rethinking Sino-Tibetan phylogeny from the perspective of North East Indian languages(從印度東北語言嘅角度重新思考漢藏語系嘅系統發育). 《Trans-Himalayan Linguistics》(粵譯:跨喜馬拉雅語言學). 柏林: Mouton de Gruyter. 2014年: 71~104. ISBN 978-3-11-031083-2.

- 罗仁地. 《Overview of Sino-Tibetan morphosyntax》(粵譯:漢藏語形態學概述). 《The Sino-Tibetan languages》(漢藏語言),主編:杜冠明、羅仁地. 伦敦: Routledge. 2003年: 22~42. ISBN 978-0-7007-1129-1.

- 向柏霖. 《 La morphologie du sino-tibétain》(粵譯:漢藏語形態學). La Linguistique Comparative en France Aujourd'hui(今日法国比较语言学). 2006年.

- 无我. 《Sino-Bodic》(粵譯:漢藏語族). Bulletin of the School of Oriental and African Studies(东方及非洲研究学报). 1997年, 60 (3): 455~488. doi:10.1017/S0041977X0003250X.

- 马提索夫. 《On 'Sino-Bodic' and Other Symptoms of Neosubgroupitis》(粵譯:關於「漢藏語族」同埋啲新分類羣組嘅其他問題). Bulletin of the School of Oriental and African Studies(东方及非洲研究学报). 2000年, 63 (3): 356~369. JSTOR 1559492. doi:10.1017/s0041977x00008442.

- 无我. 《The diversity of the Tibeto-Burman language family and the linguistic ancestry of Chinese》(粵譯:藏緬語系嘅多樣性同埋中文嘅語言祖先) (PDF). Bulletin of Chinese Linguistics(中文语言学学报). 2007年, 1 (2): 211~270.

- 马修·S·济亚(Dryer, Matthew S. ). 《Word order in Sino-Tibetan languages from a typological and geographical perspective》(粵譯:從類型同地理角度睇漢藏語言嘅語序). 《The Sino-Tibetan languages》(漢藏語言),主編:杜冠明、羅仁地. 伦敦: Routledge. 2003年: 43~55. ISBN 978-0-7007-1129-1.

- 拿芬·W·晓(Hill, Nathan W.). The six vowel hypothesis of Old Chinese in comparative context(粵譯:語言比較下嘅上古漢語六元音假說). Bulletin of Chinese Linguistics(中文语言学学报). 2012年, 6 (2): 1~69. doi:10.1163/2405478x-90000100.

- 罗边斯·保灵(Robbins Burling). The Sal Languages(粵譯:沙勒語群) (PDF). Linguistics of the Tibeto-Burman Area(藏缅地区语言学). 1983年, 7 (2): 1~32.

- 无我. A grammar of Limbu(粵譯:廉布文語法). 柏林: Mouton de Gruyter. 1987年. ISBN 978-3-11-011282-5.

- 德维达他·萨玛(Devidatta Sharma). A Descriptive Grammar of Kinnauri(粵譯:基紐里話嘅描寫語法). Mittal Publications. 1988年. ISBN 978-81-7099-049-9.

- 鲁道夫·扬臣(Рудольф Янсон;Ruldof Yanson). Notes on the evolution of the Burmese phonological system(粵譯:緬甸文音韻系統演變註釋),出自《Medieval Tibeto-Burman Languages II》(中世藏緬語言,第二輯),白桂思主編. 莱顿: Brill. 2006年: 103~120. ISBN 978-90-04-15014-0.

- 罗弼·沙佛. 《Athapaskan and Sino-Tibetan》(粵譯:阿薩巴斯卡語言同漢藏語). International Journal of American Linguistics(美国语言学国际期刊). 1952年, 18 (1): 12~19. JSTOR 1263121. doi:10.1086/464142.

- 沙加尔. 《Sino-Tibetan–Austronesian: an updated and improved argument》(粵譯:漢-藏-南島語系,一個更新、改進嘅論點),出自《The Peopling of East Asia: Putting Together Archaeology, Linguistics and Genetics》(東亞人群:結合考古學、語言學、遺傳學). 伦敦: Routledge Curzon. 2005年: 161~176. ISBN 978-0-415-32242-3.

- 士丹利·斯塔罗斯他. 《Proto-East Asian and the origin and dispersal of languages of east and southeast Asia and the Pacific》(粵譯:史前東亞同東亞、東南亞、太平洋地區語言嘅起源同傳播) ,出自《The Peopling of East Asia: Putting Together Archaeology, Linguistics and Genetics》(東亞人群:結合考古學、語言學、遺傳學). 伦敦: Routledge Curzon. 2005年: 182~197. ISBN 978-0-415-32242-3.