用戶:SparklingLover/沙盒/Belgium

| 比利時王國 | |

|---|---|

比利時的位置(深綠) | |

| 首都 | 布魯塞爾城(法定) 大布魯塞爾(實際) 50°51′N 4°21′E / 50.850°N 4.350°E |

| 最大城市 | 大布魯塞爾(城市圈) 安特衛普(單一市鎮) |

| 官方語言 | |

| 族群(2022年[1]) | |

| 宗教(2020年[2]) | |

| 政府 | 聯邦議會制 君主立憲制[3] |

• 君主 | 菲利普 |

• 首相 | 亞歷山大·德克羅 |

| 立法機構 | 聯邦議會 |

• 上議院 | 參議院 |

• 下議院 | 眾議院 |

| 從荷蘭聯合王國獨立 | |

• 宣告 | 1830年10月4日 |

• 獲得承認 | 1839年4月19日 |

| 面積 | |

• 總計 | 30,528[4]平方公里(第136位) |

• 水域率 | 0.71 (2015年)[5]% |

| 人口 | |

• 2023年估計 | |

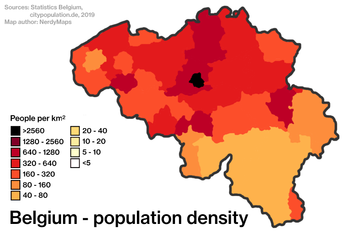

• 密度 | 376/平方公里(第22位) |

| GDP(PPP) | 2023年估計 |

• 總計 | ▲ 7,230億美元 [7](第37位) |

• 人均 | ▲ 65,501美元[7](第19位) |

| GDP(國際匯率) | 2023年估計 |

• 總計 | ▲ 6,240億美元[7](第24位) |

• 人均 | ▲ 53,377美元[7](第16位) |

| 堅尼系數 | ▲ 0.249[8](2022年) 低低 |

| 人類發展指數 | ▲ 0.937[9](2021年) 極高極高 · 第12位 |

| 貨幣 | 歐元 (€)(EUR) |

| 時區 | UTC+1(CET) |

• 夏令時 | UTC+2(CEST) |

| 行駛方位 | 靠右行駛 |

| 電話區號 | +32 |

| 互聯網頂級域 | .be與.eu |

比利時王國(荷蘭語:Koninkrijk België;法語:Royaume de Belgique;德語:Königreich Belgien),通稱比利時(荷蘭語:België,發音:[ˈbɛlɣijə] (ⓘ);法語:Belgique,發音:[bɛlʒik] (ⓘ);德語:Belgien,發音:[ˈbɛlɡi̯ən] (ⓘ)),歐洲西北部沿海國家,北鄰荷蘭,東接德國,東南與盧森堡交界,南和西南與法國接壤,西北瀕北海,隔多佛爾海峽與英國相望。其面積30,528平方千米,人口逾1,160萬;人口密度376人/平方千米,居世界第22位,歐洲第6位。首都及最大城市為布魯塞爾,其他主要城市有安特衛普、根特、沙勒羅瓦、列日、布魯日、那慕爾、蒙斯和魯汶。

比利時是一個發達國家與高收入經濟體,有着高生活水平和和平指數以及健全的社會保障和全民醫保體系。比利時是歐洲聯盟的六個創始成員國之一,也是歐元區、北大西洋公約組織、經濟合作與發展組織和世界貿易組織的創始成員國以及比荷盧聯盟和申根區的成員國。其首都布魯塞爾是歐盟委員會、歐盟理事會、歐洲理事會和歐洲議會的所在地(歐洲議會的另一所在地是斯特拉斯堡),也是北約等許多國際組織的總部所在地,有「歐洲首都」之稱,是歐盟的事實首都。

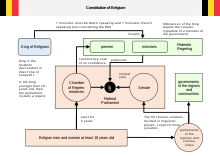

比利時為君主立憲制國家,實行聯邦議會制。比利時有着複雜的治理體系,其領土分為三個高度自治的大區:北部的弗拉芒大區(對應佛蘭德地區,通行荷蘭語)、南部的瓦隆大區(對應瓦隆尼亞地區,通行法語,東部少數地區通行德語)和中部的布魯塞爾首都大區(通行法荷雙語,不過法語使用者居多)。布魯塞爾首都大區是三個大區中面積最小及人口密度最高者,也是人均GDP最高者。同時比利時也按語言設立三個社群:弗拉芒社群(代表荷蘭語使用者,約佔總人口的60%)、法語社群(代表法語使用者,約佔總人口的40%)和德語社群(代表德語使用者,約佔總人口的1%)。比利時有六個平級政府:聯邦政府、布魯塞爾首都大區政府、弗拉芒政府、瓦隆政府、法語社群政府和德語社群政府,反映了該國的語言多樣性與衍生出的政治衝突。

由於地處中央位置,該地區自中世紀以來一直相對繁榮,在商業和政治上與諸鄰國有着緊密的聯繫;也曾是歐洲列強的交戰之地,有「歐洲戰場」之稱。今天作為主權國家的比利時成立於1830年,從荷蘭聯合王國獨立建國,此前荷蘭在1815年維也納會議後兼併了南尼德蘭(含今比利時大部分地區)。比利時是工業革命的先行者,在近一個世紀的時間裏是世界第二大工業強國。1885-1908年間,比利時國王利奧波德二世私人擁有的剛果自由邦暴行與疾病肆虐。在歐洲公眾的強烈抗議下,剛果自由邦由比利時政府接手,成為比屬剛果殖民地。兩次世界大戰中,比利時均被德國佔領,蒙受了巨大的經濟損失。1944年9月,流亡政府返回本國,組建聯合政府。第二次世界大戰後,比利時接受馬歇爾計劃,加入北大西洋公約組織。1944年,比利時與荷蘭、盧森堡結成關稅同盟,後成為比荷盧經濟聯盟。1957年,比利時與周邊五國簽署成立歐洲經濟共同體。1960-1962年,比利時殖民地獲得獨立。20世紀下半葉,由於語言文化的差異加上佛蘭德和瓦隆尼亞經濟發展的不平衡,操荷蘭語的弗拉芒人和操法語的瓦隆人之間的關係日益緊張。兩族持續的對立使比利時進行了數次影響深遠的國家改革,在1970-1993年間從單一制過渡到了聯邦制。儘管進行了改革,但兩族之間的緊張關係並未得到緩解,特別是弗拉芒人中分離主義盛行。2010年聯邦選舉後,歷經541天的談判,聯合政府才得以組建,創下了政府難產的世界紀錄。

名稱[編輯]

詞源[編輯]

比利時國名源自拉丁語「Belgica」一詞,該詞出自凱撒大帝的《高盧戰記》,他用「Gallia Belgica」(比利時高盧)一稱指今法國北部、比利時、荷蘭南部、盧森堡和德國西南部地區,而「Belgica」則是派生自對該地區部族的稱呼「Belgae」(貝爾蓋人)[11]。

貝爾蓋人的名稱「Belgae」可能源自印歐語詞根「*bʰelǵʰ-」,意為「膨脹」,引申為「氣到膨脹的人」[12][13]。貝爾蓋人易怒,會因雞毛蒜皮的小事而發動戰爭,因而得名[14][15]。「Belgae」詞源的另一種說法是「belg-」源自高盧語詞根「*belo-」,意為「閃耀的」[16]。

各語名稱[編輯]

比利時的官方語言為荷蘭語、法語和德語,其荷蘭語名為「België」,法語名為「Belgique」,德語名為「Belgien」。

在荷蘭語中,比利時的居民稱謂詞為「Belg」(男性)、「Belgische」(女性),形容詞為「Belgisch」。在法語中,比利時的居民稱謂詞為「Belge」(男性及女性),形容詞同為「belge」但首字母常小寫。在德語中,比利時的居民稱謂詞為「Belgier」(男性)、「Belgierin」(女性),形容詞為「belgisch」。

| 比利時在世界其他主要語言中的名稱 | |

| 語言 | 名稱 |

|---|---|

| 英語 | Belgium |

| 西班牙語 | Bélgica |

| 阿拉伯語 | بلجيكا(biljīkā) |

| 葡萄牙語 | Bélgica |

| 俄語 | Бельгия(Bélʹgija) |

中文譯名[編輯]

該國的通行中文譯名為「比利時」,出自清代徐繼畬編纂的《瀛寰志略》,該書另收錄譯名「比勒治」、「惟理儀」、「北義」、「比爾日加」、「比爾百喀」、「密爾閏」、「彌爾尼壬」和「比利閏」。此外,該國所在地區在明代《坤輿萬國全圖》中譯作「百爾入革」,該國在清代《海錄》中譯作「伊宣」,在清代魏源《海國圖志》中譯作「北義」、「彌爾尼壬」。

歷史[編輯]

史前時期[編輯]

比利時南部瓦隆尼亞地區擁有眾多的尼安德特人遺址,其中一部分可以追溯到公元前10萬年[17]。

古典時代[編輯]

公元前500年,凱爾特人開始在該地區定居,並與地中海世界開展貿易。公元前150年,第一批凱爾特貨幣開始使用[18]。公元前58-50年,羅馬共和國軍事統帥凱撒征服高盧,他在《高盧戰記》中將高盧最北端的部族稱作「Belgica」(貝爾蓋人),將他們生活的地區稱作「Gallia Belgica」(比利時高盧),對應今法國北部、比利時、荷蘭南部、盧森堡和德國西南部。公元前20年代,羅馬帝國開國皇帝奧古斯都設立比利時高盧行省。三世紀危機時期,法蘭克人數度突破羅馬人在萊茵河上的壁壘並侵佔該地。5世紀,高盧隨西羅馬帝國在日耳曼蠻族入侵中淪陷。

中世紀[編輯]

西羅馬帝國覆滅後,該地區易手法蘭克王國,之後成為其核心部分。公元814年,查理曼去世,王國陷入戰亂。843年,法蘭克帝國依《凡爾登條約》一分為三,今比利時大部分地區位於洛泰爾一世分得的中法蘭克,不久之後又隨中法蘭克的分裂而歸洛塔林吉亞。870年,洛塔林吉亞依《梅爾森條約》被瓜分,改屬西法蘭克王國;然而不久之後的880年,洛塔林吉亞又依《里布蒙條約》被東法蘭克王國吞併,兩王國之後分別成為法蘭西王國和神聖羅馬帝國。此後,在今比利時境內,斯海爾德河以西地區(今比利時西北部地區)建起佛蘭德伯國,名義上隸屬法蘭西王國,實際上不受法蘭西王室統治;以東地區(今比利時其他大部分地區)所屬的洛塔林吉亞幾經分裂,至11世紀時位於今比利時的主要封建領地有列日、布拉班特、埃諾、那慕爾、林堡和盧森堡,隸屬神聖羅馬帝國。

自12世紀起,佛蘭德地區的城市公社愈發強大,為之後抵禦法國吞併發揮了重要作用。1214年7月,布汶戰役在佛蘭德爆發,法國國王腓力·奧古斯都擊敗了由神聖羅馬帝國奧托四世、英格蘭國王約翰、佛蘭德伯爵費迪南德、達馬爾坦伯爵雷諾、布拉班特公爵亨利、荷蘭伯爵威廉、洛林公爵蒂埃博和林堡公爵亨利等人組成的反腓力·奧古斯都同盟,佛蘭德伯爵費迪南德被囚。13世紀末,法國國王腓力四世對佛蘭德發動戰爭以求徹底征服。1300年,法國控制了整個佛蘭德。法國人的橫徵暴斂激起了弗拉芒人的不滿。1302年5月19日,布魯日爆發叛亂,弗拉芒人殺死了他們能找到的所有法國人,該事件史稱「布魯日晨禱」。很快,整個佛蘭德叛亂四起。1302年7月11日,金馬刺戰役爆發,弗拉芒民兵在科特賴克附近大敗法軍騎兵部隊。然而在兩年後,腓力四世親自率領的法軍在佩韋勒地區蒙斯戰役中獲勝,佛蘭德反法貴族於利希的威廉陣亡。1305年6月23日,法王腓力四世和佛蘭德伯爵羅伯特三世簽署了《奧爾日河畔阿蒂斯條約》,該條約規定保留佛蘭德在法蘭西王國內的獨立封地地位,並使其繼續由佛蘭德伯爵統治,但瓦隆佛蘭德地區被轉交予法蘭西王室,且佛蘭德須向法王繳納巨額賠款。1323–1328年,佛蘭德爆發了農民起義,最終被法國國王腓力六世鎮壓。

中世紀末期,紡織產業與商業貿易在佛蘭德地區興起,各城市經濟飛躍發展[19][20],佛蘭德成為歐洲最富裕和城市化程度最高的地區之一。隨着各城市經濟飛躍發展,封建制度日益衰微,富裕的市民階層逐漸形成強烈的自治意識,為了擺脫封建主的控制和壓迫紛紛展開抗爭[21][22]。

勃艮第尼德蘭與哈布斯堡尼德蘭[編輯]

1369年,佛蘭德伯爵路易二世的女兒瑪格麗特三世嫁給勃艮第公爵菲利普二世。1379年,根特爆發了反對佛蘭德伯爵和法國國王的起義。1384年,路易二世逝世,其女瑪格麗特三世成為佛蘭德女伯爵,佛蘭德伯國歸屬瓦盧瓦勃艮第王朝。1385年,根特起義軍與菲利普二世簽署了《圖爾奈和約》,根特承認勃艮第公爵,根特的城市自由獲得保留,起義軍獲得大赦。1419年,好人菲利普繼位勃艮第公爵,其在位期間大大擴張了勃艮第的勢力範圍,低地諸封建領地被其兼併,成為勃艮第尼德蘭的一部分。1421-1441年,勃艮第陸續取得那慕爾、布拉班特、林堡、埃諾、荷蘭、澤蘭和盧森堡等封建領地。1456年,好人菲利普試圖將其勢力擴大至列日采邑主教區,便採用讓自己侄子擔任采邑主教的方式來實際統治列日。1467年,好人菲利普病逝,其子大膽查理繼位。1473年,勃艮第取得海爾德公國。在此過程中,勃艮第公爵專制集權又窮兵黷武,因而激起強烈的反抗。1449年,根特爆發了反對好人菲利普的起義。1453年,好人菲利普在哈弗勒戰役中擊敗了起義軍。1465年、1467年和1468年,勃艮第和列日雙方爆發了三次戰爭,列日三戰皆負,是為「列日戰爭」。1468年10月29日至30日,戈敘安·德·斯特雷爾和文森特·范比倫率領六百名弗朗希蒙人擒拿前來鎮壓的大膽查理但最終兵敗。作為報復,大膽查理下令摧毀這座城市,列日慘遭勃艮第軍隊燒殺搶掠。

1477年1月,大膽查理在南錫戰役中戰死,其19歲的獨生女勃艮第的瑪麗即位。勃艮第公國不承認女性的繼承權,這使得勃艮第公國出現了繼承危機。2月,瑪麗向尼德蘭三級會議讓出大特權以求援助。3月,瑪麗放棄了她對列日采邑主教區的所有權利,列日重獲自由。8月,瑪麗與哈布斯堡家族的馬克西米連結婚,使哈布斯堡王朝獲得勃艮第公國的繼承權。此時法蘭西王國同樣對勃艮第公國有領土主張,雙方爆發戰爭。1482年3月,瑪麗死於騎馬意外事件。12月,法國國王路易十一和馬克西米連簽訂《阿拉斯條約》,法蘭西王國獲得勃艮第公國的舊領與皮卡第,其他領地則由哈布斯堡家族繼承。自此,勃艮第尼德蘭歸哈布斯堡王朝所有,成為哈布斯堡尼德蘭。1483-1492年,佛蘭德爆發了兩次反對馬克西米連的起義,但均以失敗告終。1493年,馬克西米連成為神聖羅馬帝國皇帝。1496年,馬克西米連與瑪麗之子美男子費利佩迎娶卡斯蒂利亞王儲瘋女胡安娜。1504年,瘋女胡安娜成為卡斯蒂利亞女王。1506年,美男子費利佩成為卡斯蒂利亞配國王,同年病逝。1516年,美男子費利佩之子、馬克西米連之孫查理成為西班牙國王,稱卡洛斯一世,開創了西班牙哈布斯堡王朝。1519年,馬克西米連病逝,查理成為神聖羅馬帝國皇帝,稱查理五世。此後,查理五世陸續取得圖爾奈及周邊地區、弗里斯蘭、烏得勒支、上艾瑟爾、格羅寧根、德倫特、海爾德和聚特芬。1549年,查理五世頒佈《國事詔書》,將其轄下的低地十七省整合為統一的實體。

西屬尼德蘭與奧屬尼德蘭[編輯]

1555年10月,查理五世將勃艮第公爵之位禪讓給其子腓力,腓力獲得十七省。1556年1月,查理五世又將西班牙國王之位禪讓給腓力,腓力獲得西班牙、意大利南部和美洲殖民地,稱西班牙國王腓力二世。同年9月,查理五世將神聖羅馬皇帝之位禪讓給其弟斐迪南,斐迪南獲得哈布斯堡領土其他部分,稱神聖羅馬皇帝斐迪南一世。自此,哈布斯堡王朝分裂為西班牙與奧地利兩個支系,十七省地區成為西屬尼德蘭。

在此前的查理五世時期,新教(特別是加爾文宗)在十七省地區流行開來,北方的皈依者多於南方。身為天主教徒的查理五世決心剷除新教,1520-1550年間,查理五世頒佈了十三項鎮壓法令[23]。腓力二世繼位後,延續了其父的專制統治和對新教徒的殘酷迫害。1568年,奧蘭治親王威廉一世起兵反抗腓力二世,八十年戰爭由此打響。戰爭初期,起義基本上沒有取得成功,西班牙重新控制了大部分起義省份。1572-1579年間發生了許多西班牙軍隊燒殺搶掠的事件,安特衛普等多座城市被徹底摧毀,史稱「西班牙之怒」。1579年1月6日,十七省中信仰以天主教為主的南部諸省簽署聲明,成立阿拉斯同盟,宣佈效忠西班牙。同年1月23日,信仰以新教為主的北部諸省簽署條約,成立烏得勒支同盟。1581年,北部諸省簽署《誓絕法案》,宣佈從腓力二世統治下獨立,荷蘭共和國成立,荷蘭殖民時代從此開始;南部諸省則繼續由西班牙統治。除了1609-1621年的十二年休戰期外,雙方時有交戰。直到1648年,荷蘭與西班牙籤訂《明斯特和約》,西班牙承認荷蘭獨立。17世紀的後幾十年裏,隨着西班牙實力的衰落,西屬尼德蘭的領土屢遭法軍入侵,越來越多的領土在一場場戰爭後落入法國人之手。

1700年,西班牙國王卡洛斯二世去世,西班牙哈布斯堡王朝絕嗣,卡洛斯生前指定的繼承人安茹公爵腓力未能使各方滿意。1701年,西班牙王位繼承戰爭爆發。1714年,奧地利哈布斯堡家族依《拉什塔特和約》獲得西屬尼德蘭領地,西屬尼德蘭成為奧屬尼德蘭。1744年,奧地利王位繼承戰爭爆發。除林堡和盧森堡外,奧屬尼德蘭皆落入法國人之手。1748年,奧屬尼德蘭依《亞琛條約》復歸奧地利。18世紀80年代,繼位後的約瑟夫二世皇帝進行了一系列改革,引得奧屬尼德蘭當地人不滿。1789年5月,法國大革命爆發。8月,列日采邑主教區爆發反對列日采邑主教的革命,列日共和國成立。10月,奧屬尼德蘭爆發革命,翌年一月比利時合眾國成立。1790年2月27日,約瑟夫二世去世,其弟利奧波德二世繼位,之後迅速採取行動以奪回奧屬尼德蘭。12月2日,布魯塞爾陷落,比利時合眾國覆滅。1791年初,列日共和國軍隊被普魯士和奧地利軍隊擊敗,列日采邑主教復辟。1792年11月6日,法蘭西革命軍在熱馬普戰役中重創奧軍,佔領了奧屬尼德蘭。1793年3月18日,法軍在下溫登戰役中戰敗,奧軍奪回奧屬尼德蘭。1794年6月26日,法軍在弗勒呂斯戰役中取得大捷,再次佔領奧屬尼德蘭。1795年,法國吞併了列日采邑主教區、斯塔沃洛-馬爾默迪親王國和布永共和國。1797年10月17日,奧屬尼德蘭依《坎波福爾米奧條約》被割讓給法國。

法國與荷蘭統治時期[編輯]

法國統治時期,南尼德蘭地區被劃分為9個法式省份(département),合稱「聯合省」。在1799年執政府成立之前,天主教徒一直受到法國人的嚴厲鎮壓,而南尼德蘭的經濟也完全癱瘓。法國人的大規模徵兵也飽受詬病,其在佛蘭德地區引發了農民戰爭。不過,法國也促進了商業和資本主義,為資產階級的崛起以及製造業和採礦業的快速發展鋪平了道路[24][25]。瓦隆煤田地區進行了工業革命,成為歐洲最繁榮的地區之一。1815年,拿破崙在滑鐵盧敗北,隨後的百日王朝也很快覆滅,法國對南尼德蘭的統治宣告結束。在1815年的維也納會議上,主要戰勝國同意將北部七省(今荷蘭)與南尼德蘭統一起來,建立荷蘭聯合王國作為緩衝國,以防未來法國擴張勢力捲土重來。南尼德蘭東南部的盧森堡公國得以恢復,加入德意志邦聯,與荷蘭聯合王國組成共主邦聯,但東部部分領土被割讓給普魯士;作為補償,盧森堡公國升格為大公國。

荷蘭國王威廉一世的政策確保了南部地區經濟和工業的進一步發展。他修建了許多運河以刺激經濟,擴大了教育,並努力使荷蘭語成為現在佛蘭德地區的官方語言。然而,分隔200年之久的南北方之間仍然存在着巨大的差異。首先,南、北兩方的經濟差異和對立十分明顯:在經濟相對落後的南方——今比利時,無論從事農業或工業的人都主張實行貿易保護主義;而在工商業發達的北方——今荷蘭,大部分工商業主要求實行自由貿易。其次,宗教方面的對立也十分突出:北方多信奉新教,南方則多信奉天主教。此外,語言方面的矛盾也異常尖銳:北方講荷蘭語,南方佛蘭德地區下層階級講弗拉芒方言,佛蘭德地區上層階級和瓦隆尼亞地區講法語。在奧蘭治家族統治下,南尼德蘭人的權益受到嚴重侵害。威廉一世先是取締教會學校,繼而把佛蘭德地區的官方語言改為荷蘭語。此外,在議會中北方和南方的代表數量相若,但南方人口有三百五十萬,而北方人口僅有二百萬。北方的公共債務也必須由南方承擔。這必然激起比利時各階層的反對。1825年後,自由派和天主教徒聯合,1828年組成反對派聯盟。受經濟形勢不佳和法國七月革命的影響,布魯塞爾於1830年8月25日爆發了騷亂。最終南尼德蘭人推翻了荷蘭的統治,取得了獨立。

獨立至一戰前[編輯]

1830年8月25日,布魯塞爾民眾發動了反對荷蘭統治者的起義。威廉一世派兒子威廉王儲前往布魯塞爾與起義者談判,而他的另一個兒子、皇家軍隊總司令弗雷德里克親王則率領6000人的軍隊在維爾福德及其周邊地區嚴陣以待。談判未果後,革命軍與荷蘭政府軍在布魯塞爾街頭巷戰,荷蘭政府軍被擊退。9月26日,比利時臨時政府宣佈成立。10月4日,臨時政府發表了《獨立宣言》。11月,比利時國民大會成立,為新國家制定憲法。12月,歐洲五大國奧地利、英國、法國、普魯士和俄羅斯的代表在倫敦召開會議,承認比利時脫離荷蘭聯合王國,並永久保證比利時獨立。法國外交官夏爾·德·弗拉奧提出了瓜分比利時的計劃,但在會議上遭到否決。1831年2月7日,國民大會頒佈《比利時憲法》,規定比利時為世襲的君主立憲制國家。2月24日,國民大會主席埃拉斯姆-路易·敘爾萊·德·紹基耶被任命為攝政王(臨時國家元首)。7月21日,薩克森-科堡-哥達王朝的利奧波德親王宣誓就任國王,稱利奧波德一世。威廉一世對倫敦制定的和解方案並不滿意,也不接受比利時的獨立主張。1831年8月2日,威廉王儲率領荷蘭軍隊入侵比利時,擊敗了哈瑟爾特和魯汶附近臨時組建的比利時軍隊。8月8日,比利時政府請求法國保護。法國派軍支援,荷蘭軍隊被迫撤出比利時。1839年4月19日,歐洲列強與荷蘭和比利時簽訂《倫敦條約》。荷蘭承認比利時為獨立國家,並由英、法、普、俄等國保障其永久中立地位。林堡省分屬比利時和荷蘭,盧森堡大公國西部三分之二的領土劃給比利時,成為比利時盧森堡省。1843年,比荷兩國簽訂馬斯特里赫特條約,確定了兩國邊界。

工業革命初期,比利時憑藉煤炭資源豐富和人口稠密的優勢,較早實現了工業化[26],一度成為僅次於英國的世界第二大工業強國[27]。

在政府的干預下,比利時迅速建立了歐洲大陸第一個鐵路網,並一直保持着世界上最密集的鐵路網[28]。獨立僅四年後,比利時首條鐵路——布魯塞爾-梅赫倫鐵路開通,其也是歐洲大陸第一條公營鐵路。不久之後,布魯塞爾和安特衛普之間也開通了鐵路。隨着鐵萊茵河等鐵路的開通,比利時鐵路網的建設不斷增加。20世紀初,比利時已成為有軌電車和其他鐵路部件的主要出口國,出口了大量鐵路材料。在南美洲,比利時的公司擁有3800千米鐵路,在中國擁有1500千米[29]。

比利時獨立後,由於對立情緒重新抬頭,主張自由派和天主教徒聯合的聯盟主義面臨壓力。總的來說,天主教徒代表了社會中相對宗教、保守和農村的元素,而自由派則代表了更世俗、更進步和更城市的中產階級元素[30]。天主教徒不再願意與自由派合作,而自由派則擔心教會會開始對公共生活產生過大的影響。1846年,自由派成立了自己的政黨,聯盟主義宣告終結。1847年大選後,瓦爾泰爾·弗雷爾-奧爾邦領導的自由黨隨即上台執政。1869年,天主教黨成立。1879年,自由黨試圖在初等教育中引入更多世俗主義內容,但遭到了憤怒的天主教徒的反擊,雙方的衝突由此爆發,是為「第一次學校戰爭」。1884年,天主教黨在大選中獲勝,開啟了天主教黨在比利時政治中佔主導地位的時期,持續近30年[31]。

在1873-1895年的長期蕭條期間,隨着工資下跌以及勞工騷亂加劇,比利時經濟陷入停滯[32]。1885年,比利時工黨在布魯塞爾成立。1893年,政府否決了男性普選權提案,因而引發大罷工。隨着暴力升級,政府很快選擇退讓,通過了男性普選權,但卻實行一人多票制,可投票次數依選民財富、教育程度和年齡而定,從而削弱了普選權的影響力。天主教保守派獲得了68%的席位,繼續掌權,自由派的席位則下降到只有13%,工黨也佔有了一定席位[33]。1894年,工黨發表了《卡爾尼翁憲章》,呼籲終結資本主義,徹底重組社會。1902年和1913年,比利時再度發生大罷工,旨在迫使政府進行選舉改革並結束一人多票制。1913年大罷工後,比利時成立了一個委員會,計劃取消一人多票制,但由於1914年德國入侵比利時而推遲。1918年,國王阿爾貝一世組建了戰後「民族聯盟政府」[34][35],實現了男性一人一票普選制[36]。直到1948年,對婦女投票權的限制才被取消[37]。

比利時很早就建立了福利體系,這在一定程度上要歸功於工會。比利時於1894年建立了疾病補貼制度,1900年建立了自願養老保險制度,1907年建立了失業保險制度[38]。

比利時獨立後的一段時間內,法語是唯一的官方語言,比利時的文化生活尤受法語影響[39][40],而南部工業區發達的經濟又加強了法語的影響。荷蘭語「淪為二等文化的語言」[41]。部分弗拉芒人對此作出反應,發起弗拉芒運動。1878年,關於在行政管理中使用荷蘭語的法律獲得通過。1898年,《平等法》頒佈,該法承認荷蘭語為比利時官方語言。然而,直到1967年4月10日,完整的荷蘭語版《比利時憲法》才得到正式承認[42],而德語版《比利時憲法》則是在1991年才得到正式承認[43]。

在外交和軍事政策方面,比利時自1831年以來一直保持中立。1870年7月,普法戰爭爆發,比利時面臨着自1848年里斯孔圖事件以來最大的危機。戰爭爆發前不久,法國皇帝拿破崙三世與德國首相俾斯麥在1866年普奧戰爭中簽訂的一份條約草案被公之於眾,其中討論了讓法國吞併比利時以換取法國中立的構想[44]。衝突開始後,比利時國王利奧波德二世和他的顧問們認為,法國或普魯士可能會無視比利時的中立立場,發動入侵以試圖包抄對手[45]。在法國和普魯士徵召後備軍的同一天,比利時軍隊也被動員起來。隨着法國軍隊向邊境移動,比利時國內出現了恐慌。在英國首相格萊斯頓重申保證比利時中立後,比利時得以保持中立,儘管戰火已燃至比利時南部邊境[45]。

1885年的柏林會議上,剛果自由邦的控制權被移交給了比利時國王利奧波德二世。作為私人財產,其從當地大肆掠奪橡膠、象牙等資源[46]。1902年,比利時與清政府簽訂《天津比國租界合同》,在天津得到租界地。20世紀初開始,利奧波德二世統治下的剛果人民所遭受的嚴重非人待遇引發國際社會日益關注,許多剛果人因為沒有達到象牙和橡膠的生產配額而被利奧波德的代理人殺害[47]。在公眾的強烈抗議下,剛果自由邦由比利時政府接手,成為比屬剛果殖民地[48]。據1919年比利時的一個委員會估計,彼時剛果人口只有1879年時的一半[47]。

兩次世界大戰[編輯]

雖然比利時奉行中立外交,但德國制定的施里芬計劃仍將其列為進攻目標。第一次世界大戰爆發後,1914年8月4日,德國軍隊大舉侵入比利時,遭到了比利時軍隊的頑強抵抗。國王阿爾貝一世親自指揮26.5萬比軍[49]。然而,面對150萬德國侵略軍,比軍無能為力[49]。由於德軍的暴行,戰爭開始的前幾個月被稱為「強姦比利時」。8月至10月間,德軍攻克了列日、那慕爾和安特衛普等堡壘城,最後佔領了布魯塞爾。比軍退至艾澤爾河西岸固守,成功阻止了德軍的推進,為接下來四年西線的靜態塹壕戰鋪平了道路。在整個戰爭中,阿爾貝一世作為比軍統帥堅持留在國土上,比利時政府則撤到法國西海岸的聖阿德雷斯。

佔領佔領比利時後,德國成立比利時總督府。1915年,比利時總督決定啟動弗拉芒政策,利用弗拉芒人與瓦隆人之間的敵意來促進對領土的管理,並把德佔政權描繪成佛蘭德的解放[50]。這項政策得到了部分群體的支持,尤其是弗拉芒運動中的弗拉芒人青年學生[50]。最初,弗拉芒政策僅限於實施1914年的語言法,但後來變得越來越激進[51]。德國人也向與弗拉芒運動對應的瓦隆運動伸出了橄欖枝,但卻收效甚微[52]。1916年,德國人在根特開辦了一所新大學,以時任比利時總督莫里茨·馮·比辛的名字名為馮·比辛大學,採用全荷蘭語教學。這所新大學受到了部分人的歡迎,但遭到了弗拉芒運動內部的反對,故很少有人加入其中[53][54]。圍繞弗拉芒政策,弗拉芒運動內部分為了激進的「積極分子」(activist、maximalist)和「消極分子」(passivist)兩派,前者對此表示歡迎,認為德國的支持對實現他們的目標至關重要,甚至希望在德國的支持下實現佛蘭德獨立,後者則對此表示反對,擔心這會使弗拉芒運動聲譽掃地[55]。

1918年11月11日,德國簽署康邊停戰協定,第一次世界大戰宣告結束,比利時隨即光復。作為戰爭英雄的國王阿爾貝一世率軍凱旋歸來,受到了民眾的讚譽[56]。比利時在戰爭中遭受了嚴重破壞:1914年的3470台機車僅剩下81台可以使用,51家鋼鐵廠中有46家受損,26家被完全摧毀,超過10萬棟房屋與12萬公頃農田被毀[57]。戰後,比利時很快恢復了經濟生產,並於1920年在安特衛普舉辦了戰後第一屆奧運會。根據《凡爾賽條約》,比利時獲得共管領土莫雷斯內特的主權,接管了德國在非洲的殖民地盧旺達-烏隆地。在1920年引起爭議的公投後,德國的奧伊彭-馬爾默迪地區併入比利時,後於1925年成為列日省的一部分,故今天比利時擁有講德語的少數族群。1923-1925年間,比利時和法國軍隊佔領了魯爾區,迫使魏瑪政府繼續支付賠款。在對外關係方面,比利時1920年與法國結成軍事同盟,放棄中立,1921年與盧森堡締結經濟同盟,1925年加入《洛迦諾公約》。

20世紀30年代起,比利時受世界性經濟危機的影響,社會政治矛盾激化,國內法西斯勢力增長,弗拉芒民族聯盟、德弗拉赫和雷克斯黨應運而生。在歐洲法西斯勢力猖獗和戰爭陰雲密佈的情況下,1936年,比利時退出法比軍事協定,恢復中立,但這並未能使比利時擺脫陷入戰爭的命運。

1940年5月10日,德國再度入侵比利時。戰爭爆發時,比利時國王利奧波德三世拒絕隨政府流亡,而是選擇坐鎮指揮比利時軍隊。1940年5月28日,利奧波德三世通過談判向德國投降,因此廣受譴責。比利時人民積極展開抵抗運動,他們出版地下刊物宣傳抗戰,向盟軍提供軍事情報,成立猶太人保護委員會,建立秘密協助盟軍返回英國的「彗星線」,開展怠工、破壞和暗殺德軍及比利時通敵者等活動。1940年5月,比利時約有66,000名猶太人,此後其中約28,000人死於納粹大屠殺[58]。1944年底,比利時獲盟軍解放。

戰後至今[編輯]

第二次世界大戰結束後,國王問題浮現,比利時國內圍繞國王的地位問題產生了嚴重分歧和激烈爭論。利奧波德三世在德軍入侵後拒絕隨政府流亡,而是率領軍隊投降,在佔領軍的「保護下」苟且偷安,比利時解放前被納粹驅逐到德國。因此,在倫敦流亡的比利時政府不再承認他的國王地位,並於1944年9月指定其弟夏爾親王為攝政。不同黨派和地區在此問題上發生了嚴重對抗,語言和民族矛盾進一步加深。從地區上講,北部佛蘭德地區多數人表示贊成國王回國復位,而南部瓦隆尼亞地區多數人反對國王回國復位。從黨派上講,天主教黨表示贊成,社會黨和自由黨則表示反對。1950年3月12日,比利時為此舉行了公投,結果全國57.68%的選民贊成[59]。議會隨後做出相應決議。7月22日,利奧波德三世從瑞士返回布魯塞爾,比利時發生了大規模的抗議示威和罷工運動,並出現了流血衝突,全國處於動亂狀態。隨着局勢迅速惡化,8月1日,利奧波德三世宣佈退位。經過一段過渡期後,他於1951年7月正式退位,由其子博杜安繼位。

戰後,比利時很快恢復了經濟繁榮。1944年,比利時同荷蘭、盧森堡結成關稅同盟(1958年發展為比荷盧聯盟)。1948年,比利時同法國、英國、荷蘭和盧森堡簽訂《布魯塞爾條約》。1949年4月,比利時加入北大西洋公約組織,1951年加入歐洲煤鋼共同體,1957年加入歐洲經濟共同體。20世紀60-70年代,比利時南部地區經濟情況反轉,北部的佛蘭德逐漸成為全國生產力最高的地區,隨後又成為全國最富裕的地區[60]。50年代中期開始,由於煤礦利潤低外加能源需求轉向碳氫化合物,瓦隆尼亞出現煤炭危機,這對瓦隆尼亞造成了沉重打擊。瓦隆尼亞的煤礦利潤低於肯彭地區的煤礦,而肯彭地區的煤礦由於開發時間較晚,設備更為先進。煤炭危機後,瓦隆尼亞的鐵路建設等行業也出現了困難,隨後鋼鐵行業也出現了危機,以煤化學為基礎的化學工業也受到了影響[61]。從1955年到2009年,瓦隆尼亞在全國經濟中所佔的份額從33.5%下降到23.5%。2009年,以布魯塞爾為中心的北部地區佔國內生產總值的76.5%,瓦隆尼亞只佔23.5%,而人口則分別佔全國的67.7%和32.3%。相比之下,1896年,瓦隆尼亞的工業就業人數佔51.2%,人口佔41.4%[61]。

1959年1月4日,剛果首都利奧波德維爾爆發大規模騷亂,政治示威後來演變成暴動。1960年初,比利時在布魯塞爾的圓桌會議上被迫同意剛果於同年6月30日獨立。7月,剛果陷入危機。1962年7月1日,盧旺達-烏隆地獨立為盧旺達和布隆迪兩個國家。至此,比利時在非洲的殖民統治結束。

1960年末至1961年初的深冬,比利時爆發總罷工,反對加斯東·伊斯更斯政府的大幅財政緊縮計劃。此次罷工被稱為「比利時社會史上最嚴重的階級對抗之一」,共有70萬名工人參與[62]。

在兩族群長期的語言衝突下,1962年,比利時確立了語言邊界。

1964年,在醫生安德烈·維南的領導下,比利時醫務人員舉行罷工,向試圖建立公共衛生系統(《勒比爾東法》)的政府施壓[63][64][65][66]。罷工從4月1日持續到18日,期間有數人因缺乏醫療服務而死亡,引起了國際社會反響[67].。

1967-1968年,比利時著名學府魯汶天主教大學因語言衝突一分為二,此即著名的魯汶事件。魯汶天主教大學位於荷蘭語城市魯汶,但建校後僅以法語授課,直到1930年才開始用荷蘭語授課。弗拉芒民族主義者長期以來一直要求關閉該校的法語部分。1967年11月5日,三萬名弗拉芒民族主義者在安特衛普街頭遊行,要求魯汶天主教大學實行全荷蘭語教學,法語學生離開魯汶。保羅·范登布伊南茨政府和天主教會反對學校分裂,試圖尋求妥協。1968年1月,弗拉芒學生爆發大規模抗議活動[68]。2月6日,范登布伊南茨政府因危機垮台。3月,加斯東·伊斯更斯政府上台,之後於6月24日發佈政府聲明,宣佈該校法語部分將遷出魯汶。此後,該校荷蘭語部分留在原址,成為荷蘭語魯汶天主教大學;法語部分遷至南部法語區的新魯汶,成為法語魯汶天主教大學。

自20世紀60年代起,在佛蘭德和瓦隆尼亞兩地區均有活動的政黨中,大多數都按語言分界線一分為二。基督教社會黨(前身為天主教黨)於1968年分裂為法語基督教社會黨和荷蘭語基督教人民黨,自由與進步黨(前身為自由黨)則於1972年分裂為法語自由與進步黨和荷蘭語自由與進步黨,而比利時社會黨也於1978年分裂為法語社會黨和荷蘭語社會黨。

為解決日益尖銳的族群和語言衝突,比利時從1970年起進行了六次國家改革,並對憲法進行了相應修改。1970年,比利時進行了第一次國家改革。通過1970年12月24日頒佈的特別法修訂了憲法,規定比利時分為三個文化社群[註 1](荷蘭語文化社群[註 2]、法語文化社群[註 3]和德語文化社群[註 4])和三個大區(弗拉芒大區、瓦隆大區和布魯塞爾大區[註 5]),然而後者對此未成立任何機構,因此彼時這些大區事實上尚未存在。1977年5月,各方簽署《埃格蒙條約》,但由於佛蘭德方面提出抗議,該條約並未實施。

1980年,比利時進行了第二次國家改革。通過1980年8月8日頒佈的特別法,弗拉芒大區和瓦隆大區正式成立,負責本地區的經貿、社會、領土整治、住房交通等事務。文化社群被賦予了衛生政策和個人援助權能,故去掉了形容詞「文化」而更名為「社群」[註 6](弗拉芒社群、法語社群和德語社群)。弗拉芒大區成立後,弗拉芒社群與弗拉芒大區的議會和政府機構旋即合併。

1988-1989年,比利時進行了第三次國家改革,教育權能下放到社群,公共工程和交通權能則下放到大區,比利時君主制進行了改革,女性可以登上王位。通過1989年1月12日頒佈的特別法,布魯塞爾首都大區成立,為法荷雙語區,與其他兩個大區一樣有自己的議會和政府。

1992-1993年,比利時進行了第四次國家改革。1992年9月29日的聖米迦勒節,比利時各方達成了《聖米迦勒協定》。1993年,《比利時憲法》再度修訂,憲法第1條由「比利時下分為省」修改為「比利時是一個由社群和大區組成的聯邦制國家」,正式宣佈比利時已成為聯邦制國家[69]。大區被賦予了農業、對外貿易、市際組織管理以及簽署國際條約的權能。社群可以將其權力的行使轉移到各大區。社群和大區議會改由直接選舉產生。眾議院和參議院議員人數也有所減少。比利時各省不再依附於國家,而是依附於大區,因此,1995年1月1日,布拉班特省沿語言邊界一分為二——通行荷蘭語的弗拉芒布拉班特省和通行法語的瓦隆布拉班特省,分別屬於弗拉芒大區和瓦隆大區,比利時省份數量從9個增至10個。

20世紀90年代,比利時發生了數起大型醜聞,如安德烈·科爾斯遇刺案、二噁英事件、阿古斯塔案和達索案和卡雷爾·范諾彭謀殺案。

2001年,比利時進行了第五次國家改革。2001年7月13日的兩項特別法頒佈後,《朗貝爾蒙協定》和《倫巴第協定》生效,前者將更多權能移交給社群和大區,後者修改了布魯塞爾機構的運作方式[70]。

2010年4月,由語言紛爭造成的政治危機和民族認同危機再度出現,並導致比利時陷入了前所未有的長期無政府狀態。

地理[編輯]

比利時與法國(620 公里)、德國(167 公里)、盧森堡(148 公里)和荷蘭(450 公里)接壤。包括水域面積在內,其總面積為 30528 平方公里(11787 平方英里)。2018 年之前,人們認為其總面積為 30528 平方公里(11787 平方英里)。然而,在 2018 年測量該國統計數據時,採用了新的計算方法。與之前的計算方法不同的是,這種計算方法包括了從海岸線到低潮線的面積,從而顯示出該國的面積比之前認為的要大 160 平方公里(62 平方英里)。僅陸地面積就有 30 278 平方公里。比利時位於北緯 49°30′ 和 51°30′ 之間,東經 2°33′ 和 6°24′ 之間。

地形[編輯]

比利時有三個主要的地理區域:西北部的沿海平原和中部高原都屬於盎格魯-比利時盆地,東南部的阿登高地屬於海西造山帶。巴黎盆地到達比利時最南端的第四個小區域,即比利時洛林。

沿海平原主要由沙丘和窪地組成。再向內陸延伸,則是一片平緩、緩慢上升的地貌,由眾多水道灌溉,擁有肥沃的山谷和東北部的坎皮納(坎彭)沙質平原。阿登地區森林茂密的丘陵和高原則更加崎嶇不平,多岩石,有洞穴和小峽谷。該地區向西延伸至法國,向東通過高沼澤高原與德國的艾費爾相連,高沼澤高原上的博特朗日(Signal de Botrange)是法國的最高點,海拔 694 米(2277 英尺)。

水文[編輯]

默茲河、斯海爾德河和艾澤爾河的大部分流域都在比利時境內。在比利時的最東部,列日省和盧森堡省也有一片屬於萊茵河流域的區域(通過摩澤爾河),在埃諾省的南部,有一小片屬於塞納河流域的區域(通過瓦茲河)。

氣候[編輯]

與歐洲西北部的大部分地區一樣,這裏屬於海洋性溫帶氣候,四季降水量都很大(柯本氣候分類:Cfb)。一月平均氣溫最低,為 3 °C(37.4 °F),七月平均氣溫最高,為 18 °C(64.4 °F)。每月平均降水量從二月和四月的 54 毫米(2.1 英寸)到七月的 78 毫米(3.1 英寸)不等。2000 年至 2006 年的平均值顯示,日最低氣溫為 7 °C(44.6 °F),最高氣溫為 14 °C(57.2 °F),月降雨量為 74 毫米(2.9 英寸);分別比上個世紀的正常值高出約 1 °C 和近 10 毫米。

自然生態[編輯]

在植物地理學上,比利時位於北歐王國環北歐地區的大西洋歐洲省和中歐省之間。根據世界自然基金會的數據,比利時領土屬於大西洋混交林和西歐闊葉林陸地生態區。比利時 2018 年森林景觀完整性指數平均得分為 1.36/10,在全球 172 個國家中排名第 163 位。

行政區劃[編輯]

略

政治[編輯]

比利時是一個君主立憲制和聯邦議會民主制國家。兩院制聯邦議會由參議院和眾議院組成。參議院由各社區和大區議會任命的 50 名參議員和 10 名增選參議員組成。2014 年之前,參議院的大多數議員都是直接選舉產生的。眾議院的 150 名代表由 11 個選區按比例投票制選出。比利時實行義務投票制,因此是世界上選民投票率最高的國家之一。

國王(現任菲利普)是國家元首,但特權有限。他任命得到眾議院信任的大臣(包括首相)組成聯邦政府。部長會議由不超過 15 名成員組成。除首相外,部長會議的荷蘭語成員和法語成員人數相等。司法系統以民法為基礎,源於拿破崙法典。最高上訴法院是終審法院,下一級為上訴法院。

政治文化[編輯]

比利時的政治體制十分複雜;大部分政治權力都掌握在主要文化社區的代表手中。大約自 1970 年以來,比利時全國性的重要政黨已分裂成不同的組成部分,主要代表這些社區的政治和語言利益。各社區的主要政黨雖然接近政治中心,但都屬於三大集團: 基督教民主黨、自由黨和社會民主黨。上世紀中葉以後,又出現了一些著名的政黨,主要代表語言、民族主義或環境方面的利益,最近還出現了一些具有特定自由主義性質的小黨派。

自1958年以來,比利時一直由基督教民主黨組成聯合政府。1999 年,比利時爆發了第一次二惡英危機,這是一起重大的食品污染醜聞。弗拉芒自由黨、法語自由黨、社會民主黨和綠黨等六個政黨組成了 "彩虹聯盟"。後來,由於綠黨在 2003 年大選中失去了大部分席位,自由黨和社會民主黨組成了 "紫色聯盟"。

1999-2007年,居伊·伏思達總理領導的政府實現了預算平衡,進行了一些稅收改革,進行了勞動力市場改革,計劃逐步淘汰核武器,並通過立法允許對戰爭罪和軟性毒品使用進行更嚴格和更寬鬆的起訴。減少了對安樂死的限制,引入了同性婚姻。政府推動積極的非洲外交,反對入侵伊拉克。它是唯一一個對安樂死沒有年齡限制的國家。

伏思達領導的聯盟在 2007 年 6 月的選舉中表現不佳。在長達一年多的時間裏,比利時經歷了一場政治危機。這場危機使許多觀察家猜測比利時可能會分治。從 2007 年 12 月 21 日到 2008 年 3 月 20 日,臨時的維霍夫斯塔特三世政府執政。這是一個由弗拉芒和法語區基督教民主黨、弗拉芒和法語區自由黨以及法語區社會民主黨組成的聯盟。

當天,由弗拉芒基督教民主黨人伊夫·勒泰爾姆(Yves Leterme)領導的新政府在國王的主持下宣誓就職,伊夫-勒泰爾姆是 2007 年 6 月聯邦選舉的實際獲勝者。2008 年 7 月 15 日,萊特姆向國王遞交了內閣辭呈,因為憲法改革沒有取得任何進展。2008 年 12 月,勒泰爾姆再次提出辭職,原因是富通集團(Fortis)出售給法國巴黎銀行(BNP Paribas)的交易出現危機。此時,勒泰爾姆的辭呈被接受,2008 年 12 月 30 日,基督教民主黨人、佛蘭德人赫爾曼·范龍佩(Herman Van Rompuy)宣誓就任首相。

赫爾曼-范龍佩於 2009 年 11 月 19 日被任命為歐洲理事會首任常任主席後,於 2009 年 11 月 25 日向國王阿爾貝二世提交了政府辭呈。幾小時後,伊夫-勒泰爾姆首相領導的新政府宣誓就職。2010年4月22日,萊特姆再次向國王遞交內閣辭呈,因為聯盟夥伴之一開放自由民主黨退出了政府,2010 年 4 月 26 日,國王阿爾貝正式接受了辭呈。

在 2010 年 6 月 13 日舉行的比利時議會選舉中,佛蘭德民族主義黨 N-VA 成為佛蘭德第一大黨,社會黨 PS 成為瓦隆第一大黨。直到 2011 年 12 月,比利時一直由勒泰爾姆領導的看守政府執政,等待組建新政府的僵局談判結束。截至 2011 年 3 月 30 日,這創造了新的世界無政府執政時間紀錄,此前的紀錄由飽受戰爭蹂躪的伊拉克保持。最終,2011 年 12 月,由瓦隆社會黨總理埃利奧·迪魯波(Elio Di Rupo)領導的迪魯波政府宣誓就職。

2014年聯邦選舉(與大區選舉同時舉行)的結果是,佛蘭德民族主義新佛蘭芒聯盟(N-VA)在選舉中進一步獲勝,儘管現任聯盟(由佛蘭德語和法語社會民主黨、自由黨和基督教民主黨組成)在議會和所有選區都保持着穩固的多數席位。2014 年 7 月 22 日,菲利普國王提名查爾斯-米歇爾(MR)和克里斯-皮特斯(CD&V)領導組建新的聯邦內閣,新內閣由佛蘭德語區的新弗拉芒聯盟、CD&V、開放弗拉芒自由民主黨和法語區的 MR 組成,最終成立了米歇爾政府。這是新佛蘭芒語區首次成為聯邦內閣的一部分,而法語區僅有代表瓦隆地區少數公眾選票的MR。

在2019年 5 月的聯邦選舉中,佛蘭德北部地區的極右翼政黨弗拉芒利益取得了重大勝利。在瓦隆南部講法語的地區,社會黨表現強勁。溫和的佛蘭德民族主義政黨新佛蘭芒聯盟(N-VA)仍然是議會中最大的政黨。2019 年 7 月,首相夏爾-米歇爾被選為歐洲理事會主席。他的繼任者索菲·威爾梅斯(Sophie Wilmès)是比利時第一位女首相。她自 2019 年 10 月起領導看守政府。弗拉芒自由黨政治家亞歷山大-德克魯於 2020 年 10 月成為新首相。各政黨在選舉 16 個月後就聯邦政府達成一致。

社群和大區[編輯]

根據勃艮第和哈布斯堡宮廷的習慣,在19世紀,要想躋身上層統治階層,就必須會說法語,而只會說荷蘭語的人實際上是二等公民。在那個世紀末,一直到20世紀,弗拉芒運動不斷發展,以應對這種局面。

雖然比利時南部的人們講法語或法語方言,大多數布魯塞爾人也將法語作為第一語言,但弗拉芒人拒絕這樣做,並逐步成功地使荷蘭語成為教育系統中的平等語言。第二次世界大戰後,比利時政治日益受到兩大語言社區自治的支配。族群間的緊張局勢加劇,為了將衝突的可能性降到最低,比利時修改了憲法。

在1962-63年確定的四個語言區(荷蘭語區、雙語區、法語區和德語區)的基礎上,比利時分別於1970年、1980 年、1988 年和 1993 年對憲法進行了連續修訂,確立了聯邦制國家的獨特形式,並將政治權力劃分為三個層次:

- 聯邦政府,總部設在布魯塞爾。

- 三個社群:

- 弗拉芒社群(荷蘭語);

- 法語社區(法語);

- 德語社區(德語)。

- 三個大區:

- 弗拉芒大區,下轄五個省;

- 瓦隆大區,下轄五個省;

- 布魯塞爾首都大區。

憲法規定的語言區決定了各自市鎮的官方語言,以及負責具體事務的授權機構的地理範圍。雖然在1980年成立社區和大區時,可以有七個議會和政府,但弗拉芒政治家們決定將兩者合併。因此,弗拉芒人只有一個議會和政府機構,有權處理除聯邦和特定市政事務以外的所有事務。

大區和社區的邊界重疊造成了兩個顯著的特殊性:布魯塞爾首都大區(比其他大區晚成立近十年)的領土同時包括在弗拉芒社區和法語社區中,而德語社區的領土則完全位於瓦隆大區內。各機構之間的管轄權衝突由比利時憲法法院解決。這種結構是一種妥協,目的是讓不同文化和平共處。

各機構權能[編輯]

聯邦國家的權力包括司法、國防、聯邦警察、社會保障、核能、貨幣政策和公共債務,以及公共財政的其他方面。國有企業包括比利時郵政集團和比利時鐵路公司。聯邦政府負責比利時及其聯邦機構對歐盟和北約的義務。聯邦政府控制着公共衛生、內政和外交的大部分事務。聯邦政府控制的預算(不包括債務)約佔全國財政收入的 50%。聯邦政府僱傭了約 12% 的公務員。

社區只在語言決定的地理邊界內行使權力,最初面向社區語言的個人:文化(包括視聽媒體)、教育和相關語言的使用。與語言關係不那麼直接的個人事務包括衛生政策(治療和預防醫學)和對個人的援助(青年保護、社會福利、家庭援助、移民援助服務等)。

大區在與其領土密切相關的領域擁有權力。這些領域包括經濟、就業、農業、水利政策、住房、公共工程、能源、交通、環境、城鄉規劃、自然保護、信貸和外貿。它們負責監督各省、市和社區間公用事業公司。

在一些領域,各級政府對具體事務都有自己的發言權。例如,在教育方面,市鎮自治既不包括義務教育方面的決定,也不允許設定授予資格的最低要求,這些仍屬於聯邦事務。各級政府都可以參與與其權力相關的科學研究和國際關係。在全世界所有聯邦中,大區和社區政府的條約制定權是最廣泛的。

對外關係[編輯]

由於地處西歐的十字路口,比利時在歷史上一直是鄰國入侵軍隊的必經之地。由於邊境幾乎不設防,比利時歷來尋求通過調停政策避免被周邊更強大的國家統治。比利時人一直是歐洲一體化的堅定倡導者。北約和歐盟的一些機構的總部都設在比利時。

軍事[編輯]

比利時武裝部隊擁有約 4.7 萬名現役軍人。2019 年,比利時國防預算總額為 43.03 億歐元(49.21 億美元),佔國內生產總值的 0.93%。比利時國防軍的組織結構是統一的,由四個主要部分組成: 陸軍、空軍、海軍和醫療部隊。這四個部分的作戰指揮部隸屬於國防部作戰和訓練參謀部(由作戰和訓練參謀部助理參謀長領導)和國防部長。

第二次世界大戰的影響使集體安全成為比利時外交政策的優先事項。1948 年 3 月,比利時簽署了《布魯塞爾條約》,隨後於 1948 年加入北約。然而,比利時武裝部隊直到韓戰後才開始編入北約。比利時人與盧森堡政府一道,派遣了一支營級兵力的分遣隊前往朝鮮作戰,該分遣隊被稱為比利時聯合國軍司令部。這是比利時支持的一系列聯合國特派團中的第一個。目前,比利時海軍陸戰隊正在比荷盧海軍上將的指揮下與荷蘭海軍密切合作。

經濟[編輯]

比利時的經濟全球化程度很高,其交通基礎設施與歐洲其他國家融為一體。比利時地處高度工業化地區的中心,這使其在 2007 年成為世界第 15 大貿易國。比利時經濟的特點是勞動力生產率高、國民生產總值高、人均出口額高。比利時的主要進口商品是原材料、機械設備、化學品、未加工鑽石、藥品、食品、運輸設備和石油產品。比利時的主要出口產品是機械設備、化學品、鑽石成品、金屬和金屬製品以及食品。

比利時的經濟主要以服務業為導向,具有雙重性質:佛蘭德經濟充滿活力,瓦隆尼亞經濟落後。作為歐盟的創始國之一,比利時大力支持開放型經濟,支持歐盟機構擴大權力,整合成員國經濟。自 1922 年以來,通過比利時-盧森堡經濟聯盟,比利時和盧森堡已成為具有關稅和貨幣聯盟的單一貿易市場。

19 世紀初,比利時是歐洲大陸第一個經歷工業革命的國家。列日省和沙勒羅瓦周邊地區迅速發展起採礦業和煉鋼業,直到 20 世紀中期,桑布雷河谷和馬斯河谷的採礦業和煉鋼業一直蓬勃發展,使比利時在 1830 至 1910 年間成為世界上工業化程度最高的三個國家之一。然而,到了 19 世紀 40 年代,佛蘭德的紡織業陷入嚴重危機,該地區在 1846 年至 1850 年間經歷了饑荒。

第二次世界大戰後,根特和安特衛普的化工和石油工業迅速發展。1973 年和 1979 年的石油危機使經濟陷入衰退;瓦隆地區的衰退尤為持久,鋼鐵工業競爭力下降,出現嚴重衰退。20 世紀 80 年代和 90 年代,該國的經濟中心繼續北移,目前集中在人口眾多的弗拉芒鑽石區。

到 20 世紀 80 年代末,比利時的宏觀經濟政策導致政府債務累計約佔國內生產總值的 120%。截至 2006 年,預算已實現平衡,公共債務相當於國內生產總值的 90.30%。2005 年和 2006 年,比利時的實際 GDP 增長率分別為 1.5%和 3.0%,略高於歐元區的平均水平。2005 年和 2006 年的失業率分別為 8.4% 和 8.2%,接近歐元區的平均水平。到 2010 年 10 月,失業率已升至 8.5%,而整個歐盟(歐盟 27 國)的平均失業率為 9.6%。從 1832 年到 2002 年,比利時的貨幣一直是比利時法郎。比利時於 2002 年改用歐元,並於 1999 年鑄造了第一套歐元硬幣。指定流通的比利時標準歐元硬幣上印有君主肖像(最初為國王阿爾貝二世,2013 年起為國王菲利普)。

佛蘭德與瓦隆之間的經濟差距很大。瓦隆在歷史上比佛蘭德富裕,這主要得益於其重工業,但二戰後鋼鐵工業的衰落導致該地區迅速衰落,而佛蘭德則迅速崛起。此後,佛蘭德一直繁榮昌盛,躋身歐洲最富裕地區之列,而瓦隆則一直萎靡不振。截至 2007 年,瓦隆的失業率是佛蘭德的兩倍多。除了已經存在的語言鴻溝外,這一鴻溝也是弗拉芒人和瓦隆人之間關係緊張的關鍵因素。因此,支持獨立的運動在佛蘭德大受歡迎。例如,主張分離的新弗拉芒聯盟黨(N-VA)是比利時最大的政黨。

交通[編輯]

儘管從 1970 年到 1999 年,比利時的鐵路網密度下降了 18%,但在 1999 年,比利時仍然是歐盟國家中鐵路網密度最高的國家,達到 113.8 公里/1000 平方公里。另一方面,在 1970-1999 年的同一時期,高速公路網出現了大幅增長(+56%)。1999 年,每 1 000 平方公里和每 1 000 名居民的高速公路密度分別達到 55.1 公里和 16.5 公里,明顯高於歐盟的 13.7 公里和 15.9 公里。

比利時是歐洲交通最擁堵的國家之一。2010 年,布魯塞爾和安特衛普兩座城市的通勤者每年分別有 65 小時和 64 小時花在堵車上。與大多數歐洲小國一樣,80% 以上的航空交通由布魯塞爾機場一個機場承擔。安特衛普港和澤布呂赫港(布魯日港)佔比利時海運交通量的 80% 以上,安特衛普港是歐洲第二大港口,2000 年貨物吞吐量為 115 988 000 噸,在過去五年中增長了 10.9%。2016 年,安特衛普港吞吐量為 2.14 億噸,同比增長 2.7%。

能源與資源[編輯]

比利時在 2016 年生產了 1500 萬噸石油當量(Mtoe),其中 74% 為核能,20% 為生物燃料和廢料。(1Mtoe=11.63TWh,即十億千瓦時。)這一國內生產量不足以滿足全國能源供應,即TPES(一次能源總供應量):5700萬toe。該國進口的化石燃料比出口的化石燃料多出 4 900 萬千瓦時。

在這些能源中,約有 1 400 萬度在轉換過程中損失,主要是在核能發電中。800 萬噸用於非能源產品,如潤滑油、瀝青和石化產品。對於終端用戶來說,還剩下 3400 萬度,其中 700 萬度 = 8000 萬度電。

二氧化碳排放量為 9200 萬噸,即人均 8.4 噸。世界平均水平為每人 4.4 噸。

2012-2016 年期間,終端使用變化不大。2016 年,太陽能和風能發電量增長了 74%,占終端用戶總發電量的 10%。

從生物資源的角度來看,比利時的稟賦較低:2016年,比利時的生物容量僅為0.8全球公頃,僅為全球人均生物容量1.6全球公頃的一半左右。相比之下,2016 年比利時人平均使用了 6.3 全球公頃的生物容量--他們的消費生態足跡。這意味着他們需要的生物容量是比利時所擁有的生物容量的八倍。因此,比利時2016年的人均生物容量缺口為5.5全球公頃。

旅遊[編輯]

布魯日、根特、安特衛普、梅赫倫和布魯塞爾等藝術城市以其歷史建築、貝居安女修道院、建築和博物館吸引着遊客,其中包括被列為世界遺產的普朗坦-莫雷圖斯博物館。 尤其是奧爾塔的新藝術風格,更是獨一無二。 布魯塞爾的典型旅遊景點是58屆世博會遺留下來的原子塔和撒尿小童。 日本遊客經常前往布魯日、安特衛普和霍博肯,因為《Een hond van Vlaanderen》在日本很受歡迎。

海岸吸引着海灘、大海和自行車旅行的沐浴者。 第一個弗拉芒國家公園於 2006 年在林堡開放,並被越來越多的遊客發現為自行車和步行區。 自行車道網絡是礦井關閉後出現的一個概念。 阿登地區吸引着遊客遠足、攀岩、劃皮划艇沿着山間溪流下降,以及冬季的越野滑雪。 拉盧維耶爾 (La Louvière) 的升船機和斯皮訥 (Spiennes) 的新石器時代燧石礦也是世界遺產。

比利時著名的民間傳說,如班什的吉勒 (Gilles van Binche)、登德爾蒙德的玫瑰鐘琴 (Ros Carillon)、布魯日的聖血遊行或安特衛普的巨人奧梅岡 (Ommegang) 也吸引了許多遊客。 Spa在英語中是spa的同義詞。 2018年,該國接待遊客超過1750萬人次。 總共有 41,320,284 人次過夜,其中一半是國內旅遊。

科學技術[編輯]

整個國家歷史上都出現過對科技發展的貢獻。16 世紀西歐早期現代的繁榮包括製圖師傑拉爾杜斯-墨卡托、解剖學家安德烈亞斯·維薩里、草藥學家倫伯特·多東斯和數學家西蒙·斯蒂文等最有影響力的科學家。

19 世紀 60 年代,化學家歐內斯特-索爾維和工程師澤諾貝-格拉姆(列日工業學校)分別以自己的名字命名了索爾維工藝和格拉姆發電機。1907-1909 年,Leo Baekeland 開發了電木。歐內斯特-索爾維還是一位大慈善家,索爾維社會學學院、索爾維布魯塞爾經濟與管理學院以及索爾維國際物理和化學學院都以他的名字命名,這些學院現已成為布魯塞爾自由大學的一部分。1911 年,他發起了一系列會議,即索爾維物理和化學會議,對量子物理和化學的發展產生了深遠影響。對基礎科學做出重大貢獻的還有比利時人喬治-勒梅特爾主教(盧萬天主教大學),他於 1927 年提出了宇宙起源的大爆炸理論。

比利時人獲得了三項諾貝爾生理學或醫學獎:1919年,朱爾·博爾代(Jules Bordet)(布魯塞爾自由大學);1938年,科爾內耶·海曼斯(Corneille Heymans)(根特大學);1974年,阿爾伯特·克勞德(Albert Claude)(布魯塞爾自由大學)與克里斯蒂安·德杜夫(Christian de Duve)(魯汶天主教大學)共同獲得諾貝爾生理學或醫學獎。弗朗索瓦-恩格勒特(布魯塞爾自由大學)於 2013 年獲得諾貝爾物理學獎。伊利亞-普里戈金(布魯塞爾自由大學)於 1977 年獲得諾貝爾化學獎。兩位比利時數學家獲得過菲爾茲獎:1978 年,皮埃爾·德利涅(Pierre Deligne)獲得菲爾茲獎;1994 年,讓·布爾甘(Jean Bourgain)獲得菲爾茲獎。2022 年,比利時在全球創新指數中排名第 26 位。

社會[編輯]

人口[編輯]

截至 2020 年 1 月 1 日,根據人口登記,比利時的總人口為 11 492 641 人。截至 2019 年 1 月,比利時的人口密度為 376 人/平方公里(970 人/平方英里),是世界上人口密度最高的國家中排名第 22 位,在歐洲人口密度最高的國家中排名第 6 位。人口密度最高的省份是安特衛普,人口密度最低的省份是盧森堡。截至 2019 年 1 月,弗拉芒大區人口為 6,589,069 人(佔比利時總人口的 57.6%),人口最多的城市是安特衛普(523,248 人)、根特(260,341 人)和布魯日(118,284 人)。瓦隆大區人口為 3,633,795 人(佔比利時的 31.8%),人口最多的城市是沙勒羅瓦(201,816 人)、列日(197,355 人)和那慕爾(110,939 人)。布魯塞爾首都大區的 19 個市鎮共有 1 208 542 名居民(佔比利時的 10.6%),其中三個市鎮的居民人數超過 10 萬。

2017 年,比利時全國的平均總和生育率(TFR)為每名婦女生育 1.64 個子女,低於 2.1 的更替率;仍大大低於 1873 年每名婦女生育 4.87 個子女的最高水平。

移民[編輯]

截至 2007 年,近 92% 的人口擁有比利時國籍,其他歐盟成員國公民約佔 6%。主要的外國公民是意大利人(171 918 人)、法國人(125 061 人)、荷蘭人(116 970 人)、摩洛哥人(80 579 人)、葡萄牙人(43 509 人)、西班牙人(42 765 人)、土耳其人(39 419 人)和德國人(37 621 人)。2007 年,比利時有 138 萬外國出生的居民,佔總人口的 12.9%。其中,68.5 萬人(6.4%)出生在歐盟以外,69.5 萬人(6.5%)出生在其他歐盟成員國。

據估計,2012 年初,外籍人士及其後裔約佔總人口的 25%,即 280 萬新比利時人。在這些新比利時人中,120 萬為歐洲血統,135 萬來自非西方國家(其中大部分來自摩洛哥、土耳其和剛果民主共和國)。自 1984 年修改比利時國籍法以來,已有 130 多萬移民獲得了比利時國籍。比利時最大的移民群體及其後裔是意大利裔比利時人和摩洛哥裔比利時人。89.2%的土耳其裔居民已經入籍,88.4%的摩洛哥裔居民、75.4%的意大利裔居民、56.2%的法國裔居民和 47.8%的荷蘭裔居民也已入籍。

統計局公佈了比利時人口中與比利時原籍有關的數字。數據顯示,截至 2021 年 1 月 1 日,67.3%的比利時人口為比利時裔,32.7%為外國血統或民族,其中 20.3%的外國血統或民族來自鄰國。研究還發現,布魯塞爾首都大區 74.5%的人口為非比利時裔,其中 13.8%來自鄰國。

| 比利時最大城市排名 比利時國家登記冊中的數字[71] (2023年1月1日) | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 排名 | 城市名稱 | 大區 | 人口 | 排名 | 城市名稱 | 大區 | 人口 | ||

安特衛普 |

1 | 安特衛普 | 弗拉芒 | 536,079 | 11 | 聖揚斯-莫倫貝克 | 布魯塞爾 | 97,610 |  沙勒羅瓦 |

| 2 | 根特 | 弗拉芒 | 267,709 | 12 | 蒙斯 | 瓦隆 | 96,055 | ||

| 3 | 沙勒羅瓦 | 瓦隆 | 203,245 | 13 | 阿爾斯特 | 弗拉芒 | 89,915 | ||

| 4 | 列日 | 瓦隆 | 194,877 | 14 | 梅赫倫 | 弗拉芒 | 88,463 | ||

| 5 | 布魯塞爾城 | 布魯塞爾 | 192,950 | 15 | 伊克塞勒 | 布魯塞爾 | 88,081 | ||

| 6 | 斯哈爾貝克 | 布魯塞爾 | 130,422 | 16 | 于克勒 | 布魯塞爾 | 85,706 | ||

| 7 | 安德萊赫特 | 布魯塞爾 | 124,353 | 17 | 拉盧維耶爾 | 瓦隆 | 81,293 | ||

| 8 | 布魯日 | 弗拉芒 | 119,445 | 18 | 聖尼克拉斯 | 弗拉芒 | 81,066 | ||

| 9 | 那慕爾 | 瓦隆 | 113,174 | 19 | 哈瑟爾特 | 弗拉芒 | 80,299 | ||

| 10 | 魯汶 | 弗拉芒 | 102,851 | 20 | 科特賴克 | 弗拉芒 | 78,841 | ||

語言[編輯]

比利時有三種官方語言: 荷蘭語、法語和德語。此外,還有一些非官方的少數民族語言。由於沒有人口普查,因此沒有關於比利時三種官方語言或其方言的分佈或使用情況的官方統計數據。不過,各種標準,包括父母的語言、受教育程度或外國出生者的第二語言地位,可以提供一些參考數字。據估計,60% 的比利時人母語為荷蘭語(通常稱為佛蘭芒語),40% 的比利時人母語為法語。講法語的比利時人通常被稱為瓦隆人,儘管在布魯塞爾講法語的人並不是瓦隆人。

母語為荷蘭語的人口總數估計約為 623 萬,主要集中在北佛蘭德大區,而母語為法語的人口在瓦隆大區有 332 萬,在官方雙語區布魯塞爾首都大區估計有 87 萬(占 85%)。瓦隆大區東部的德語社區有 7.3 萬人;約有 1 萬名德國人和 6 萬名比利時人講德語。還有大約 2.3 萬講德語的人居住在官方社區附近的城市。

比利時荷蘭語和比利時法語在詞彙和語義上與荷蘭和法國的法語略有不同。許多佛蘭芒人在當地仍使用荷蘭語方言。瓦隆語或被視為法語的一種方言,或被視為一種獨特的羅曼語,但現在只能偶爾被人理解和使用,主要是老年人。瓦隆語分為四種方言,這些方言與皮卡爾方言一起很少在公共生活中使用,大部分已被法語取代。

宗教[編輯]

比利時憲法規定宗教自由,政府在實踐中也尊重這一權利。比利時正式承認三種宗教:基督教(天主教、新教、東正教和聖公會)、伊斯蘭教和猶太教: 基督教(天主教、新教、東正教和聖公會)、伊斯蘭教和猶太教。在阿爾貝一世和博杜安統治時期,比利時王室以根深蒂固的天主教而著稱。

天主教歷來是比利時的主要宗教,在佛蘭德地區尤為盛行。然而,到 2009 年,比利時周日的教堂出席率為 5%,布魯塞爾為 3%,佛蘭德為 5.4%。2009 年比利時的周日教堂出席率約為 1998 年的一半(1998 年比利時全國的周日教堂出席率為 11%)。儘管上教堂的人數有所下降,但天主教身份仍然是比利時文化的重要組成部分。

根據 2010 年歐洲晴雨表的數據,37% 的比利時人相信上帝,31% 的人相信某種精神或生命力。27%的人不相信任何精神、上帝或生命力。5%的人沒有回答。根據 2015 年歐洲晴雨表,比利時總人口的 60.7%信奉基督教,其中天主教是最大的教派,占 52.9%。新教徒占 2.1%,東正教徒占 1.6%。無宗教信仰的人佔總人口的 32.0%,分為無神論者(14.9%)和不可知論者(17.1%)。另有 5.2% 的人口信仰穆斯林,2.1% 的人口信仰其他宗教。2012 年進行的同一調查發現,基督教是比利時最大的宗教,佔比利時人口的 65%。

21 世紀初,比利時約有 42 000 名猶太人。安特衛普的猶太社區(約有 18000 人)是歐洲最大的猶太社區之一,也是世界上最後一個以意第緒語作為大型猶太社區主要語言的地方(與紐約、新澤西和以色列的某些東正教和哈西德派社區類似)。此外,安特衛普的大多數猶太兒童都接受猶太教育。該國有多家猶太報紙和超過 45 個活躍的猶太教會堂(其中 30 個在安特衛普)。佛蘭德被認為是比瓦隆宗教信仰更濃厚的地區,2006 年的一項調查顯示,55% 的人認為自己有宗教信仰,36% 的人相信上帝創造了宇宙。另一方面,瓦隆已成為歐洲世俗化程度最高/宗教信仰最少的地區之一。該法語區的大多數居民並不認為宗教是他們生活的重要組成部分,多達 45% 的居民認為自己沒有宗教信仰。這種情況在瓦隆東部和法國邊境地區尤為明顯。

2008年的一項估計發現,比利時人口中約有 6%(628 751 人)是穆斯林。穆斯林占布魯塞爾人口的 23.6%,占瓦隆人口的 4.9%,占佛蘭德人口的 5.1%。大多數比利時穆斯林居住在安特衛普、布魯塞爾和沙勒羅瓦等大城市。比利時最大的移民群體是摩洛哥人,有 40 萬人。土耳其人是第三大移民群體,也是第二大穆斯林民族,有 22 萬人。

健康[編輯]

比利時人健康狀況良好。根據 2012 年的估計,比利時人的平均預期壽命為 79.65 歲。自1960年以來,比利時人的預期壽命與歐洲平均水平一樣,每年增長兩個月。在比利時,死亡主要是由於心臟和血管疾病、腫瘤、呼吸系統疾病以及非自然死亡原因(事故、自殺)。非自然死亡和癌症是 24 歲以下女性和 44 歲以下男性最常見的死亡原因。

比利時的醫療保健資金來自社會保障繳款和稅收。醫療保險是強制性的。醫療保健服務由公立和私立混合系統提供,該系統由獨立的執業醫師以及公立、大學和半私立醫院組成。醫療服務費用由患者支付,隨後由醫療保險機構報銷,但對於不符合條件的類別(患者和服務),存在所謂的第三方支付系統。比利時醫療系統由聯邦政府、弗拉芒大區政府和瓦隆大區政府監督和資助,德意志社區也負有(間接)監督和責任。

比利時歷史上首次在取消安樂死年齡限制兩年後對第一個兒童實施安樂死。該兒童因身患不治之症而被實施安樂術。儘管安樂死可能會得到一些支持,但由於問題圍繞着協助自殺這一主題,因此可能會引起爭議。

除去協助自殺,比利時是西歐自殺率最高的國家,也是發達國家中自殺率最高的國家之一(僅次於立陶宛、韓國和拉脫維亞)。

教育[編輯]

比利時人 6 至 18 歲接受義務教育。2002 年,在經合組織國家中,比利時 18 至 21 歲人口接受中等後教育的比例為 42%,居第三位。據估計,比利時 99%的成年人識字,但功能性文盲問題日益令人擔憂。由經合組織(OECD)協調的國際學生評估項目(PISA)目前將比利時的教育排在世界第 19 位,大大高於經合組織的平均水平。教育由各社區分別組織。弗拉芒語區的得分明顯高於法語區和德語區。

教育系統分為世俗學校和宗教學校,這與 19 世紀比利時以自由黨和天主教黨為特徵的政治格局如出一轍。世俗教育由社區、省或市控制,而宗教教育,主要是天主教教育,則由宗教當局組織,宗教當局也得到社區的補貼和監督。

文化[編輯]

儘管在政治和語言上存在分歧,但在今天的比利時所在區域,重大藝術運動蓬勃發展,對歐洲藝術和文化產生了巨大影響。如今,在某種程度上,文化生活集中在每個語區內,各種障礙使得共同的文化領域變得不那麼明顯。自 20 世紀 70 年代以來,除皇家軍事學院和安特衛普海事學院外,安特衛普沒有任何雙語大學或學院。

藝術[編輯]

對繪畫和建築的貢獻尤其豐富。莫桑藝術、早期尼德蘭藝術、佛蘭德文藝復興和巴洛克繪畫以及羅馬式、哥德式、文藝復興和巴洛克式建築的主要典範都是藝術史上的里程碑。15 世紀低地國家的藝術以揚-凡-艾克(Jan van Eyck)和羅吉爾-凡-德-魏登(Rogier van der Weyden)的宗教畫為主,而 16 世紀的特點則是風格更加廣泛,如彼得-布魯蓋爾(Peter Breughel)的風景畫和蘭伯特-倫巴第(Lambert Lombard)對古代的表現。雖然彼得-保羅-魯本斯(Peter Paul Rubens)和安東尼-凡-戴克(Anthony van Dyck)的巴洛克風格在 17 世紀早期的南荷蘭盛極一時,但隨後逐漸衰落。

19 世紀和 20 世紀,比利時湧現出許多獨創的浪漫主義、表現主義和超現實主義畫家,其中包括詹姆斯-恩索爾(James Ensor)和 Les XX 小組的其他藝術家、康斯坦特-佩梅克(Constant Permeke)、保羅-德爾沃(Paul Delvaux)和勒內-馬格里特(René Magritte)。20 世紀 50 年代出現了前衛的 CoBrA 運動,雕塑家帕納馬連科至今仍是當代藝術的傑出人物。多學科藝術家揚-法布爾(Jan Fabre)、維姆-德爾沃耶(Wim Delvoye)和畫家呂克-圖伊曼斯(Luc Tuymans)是當代藝術舞台上的其他國際知名人士。

比利時對建築的貢獻也一直延續到 19 世紀和 20 世紀,其中包括維克多-奧塔(Victor Horta)和亨利-范-德維爾德(Henry van de Velde)的作品,他們是新藝術風格的主要倡導者。

法國-佛蘭德斯學派的聲樂在低地國家南部發展起來,是對文藝復興文化的重要貢獻。19 世紀和 20 世紀,亨利-維耶克斯坦普斯、歐仁-伊薩耶和阿瑟-格魯米奧等大小提琴家嶄露頭角,而阿道夫-薩克斯則於 1846 年發明了薩克斯風。作曲家塞薩爾-弗蘭克於 1822 年出生在列日。比利時的當代流行音樂也享有盛譽。爵士音樂家姜戈-萊恩哈特(Django Reinhardt)、圖斯-蒂勒曼斯(Toots Thielemans)和歌手雅克-布雷爾(Jacques Brel)享譽全球。如今,歌手 Stromae 在歐洲和其他地區的音樂界大放異彩,取得了巨大成功。在搖滾/流行音樂領域,Telex、Front 242、K's Choice、Hooverphonic、Zap Mama、Soulwax 和 dEUS 等樂隊都享有盛譽。在重金屬音樂領域,Machiavel、Channel Zero 和 Enthroned 等樂隊在全世界擁有眾多粉絲。

赫熱創作的《丁丁歷險記》是比利時漫畫中最著名的作品,但其他許多主要作者,包括佩約(《藍精靈》)、安德烈-弗蘭金(《加斯東-拉加菲》)、杜帕(《庫比圖斯》)、莫里斯(《幸運的盧克》)、格雷格(《阿希爾-塔倫》)、蘭比爾(《藍色的突尼斯》)、埃德加-雅各布斯和威利-范德斯坦也為比利時連環畫業帶來了世界聲譽。此外,著名犯罪小說作家阿加莎-克里斯蒂(Agatha Christie)創造了比利時偵探赫爾克里-波洛(Hercule Poirot)這一角色,在她多部廣受讚譽的懸疑小說中,波洛都是主角。

比利時電影將許多以佛蘭芒語為主的小說搬上銀幕。 比利時還是許多成功的時裝設計師的故鄉.

文學[編輯]

比利時湧現出了多位著名作家,其中包括詩人 Emile Verhaeren、Guido Gezelle、Robert Goffin 以及小說家 Hendrik Conscience、Stijn Streuvels、Georges Simenon、Suzanne Lilar、Hugo Claus 和 Amélie Nothomb。詩人兼劇作家莫里斯-梅特林克曾於 1911 年獲得諾貝爾文學獎。

民俗[編輯]

民俗在比利時的文化生活中扮演着重要角色;該國的遊行、騎兵、巡遊、ommegangs、ducasses、kermesses 和其他地方節日的數量相對較多,而且幾乎都有最初的宗教或神話背景。在大齋期(從聖灰星期三到復活節之間的 40 天)前夕,蒙斯附近的賓什會舉行為期三天的狂歡節,狂歡節上有著名的吉勒(頭戴高高的翎帽,身着鮮艷的服裝)。它與阿特、布魯塞爾、登德蒙德、梅赫倫和蒙斯的 "巨人和龍的遊行 "一起,被聯合國教科文組織認定為人類口頭和非物質遺產代表作。

其他例子還有:二月或三月為期三天的阿爾斯特狂歡節;五月在布魯日舉行的仍然非常具有宗教色彩的聖血遊行;每七年在哈瑟爾特舉行一次的維爾加-傑西遊行;梅赫倫一年一度的漢斯韋克遊行;列日 8 月 15 日的慶祝活動;以及那慕爾的瓦隆節。Gentse Feesten(根特在 7 月 21 日比利時國慶日前後舉辦的音樂和戲劇節)起源於 1832 年,在 20 世紀 60 年代得到恢復,現已成為現代傳統節日。其中有幾個節日還包括體育比賽,如自行車比賽,許多節日都屬於 "kermesses "的範疇。

聖尼古拉斯節(荷蘭語:Sinterklaas,法語:la Saint-Nicolas)是一個重要的非官方節日(但不是官方公共節日),是兒童的節日,在列日則是學生的節日。該節日在每年的 12 月 6 日舉行,是聖誕節的提前。12 月 5 日晚上,在睡覺前,孩子們會把鞋子放在壁爐邊,裏面放上水或酒和胡蘿蔔,送給聖尼古拉斯的馬或驢。根據傳統,聖尼古拉斯會在夜晚降臨,並從煙囪中走下來。然後,他拿走食物和水或酒,留下禮物,再上煙囪,餵飽他的馬或驢,繼續前行。他還知道孩子們是好是壞。這個節日尤其受到比利時和荷蘭兒童的喜愛。荷蘭移民將這一傳統傳入美國,聖尼古拉斯現在被稱為聖誕老人。

飲食[編輯]

比利時以啤酒、巧克力、華夫餅和薯條聞名於世。國菜是牛排配薯條和貽貝配薯條。在最具影響力的餐廳指南(如《米芝蓮指南》)中,可以找到許多排名很高的比利時餐廳。特拉普派修道士的啤酒是眾多享有盛譽的啤酒之一。從技術上講,它是一種麥芽啤酒,傳統上每個修道院的啤酒都用自己的玻璃杯盛裝(形式、高度和寬度各不相同)。只有 11 家釀酒廠(其中 6 家是比利時的)獲准釀造特拉普派啤酒。

雖然比利時美食與法國美食有聯繫,但有些食譜據說是在那裏發明的,如炸薯條(儘管名字如此,但其確切的起源地並不確定)、弗拉芒 Carbonade(一種用啤酒、芥末和月桂燉製的牛肉)、speculaas(法文為 speculoos,一種肉桂和姜味的酥皮餅乾)、 布魯塞爾華夫餅(及其變種--列日華夫餅)、waterzooi(一種用雞肉或魚肉、奶油和蔬菜煮成的湯)、苣蕒菜配焦糖醬、布魯塞爾芽菜、比利時果仁糖(比利時有一些最著名的巧克力店)、烤肉(熟食)和 Paling in 't groen(綠草藥醬汁拌河鰻)。

比利時的巧克力和果仁糖品牌,如 Côte d'Or、Neuhaus、Leonidas 和 Godiva 都很有名,還有一些獨立的生產商,如安特衛普的 Burie 和 Del Rey 以及布魯塞爾的 Mary's。比利時生產 1100 多種啤酒。Westvleteren 修道院的特拉普派啤酒多次被評為世界上最好的啤酒。

按產量計算,世界上最大的啤酒製造商是位於魯汶的安海斯-布希英博公司(Anheuser-Busch InBev)。

體育[編輯]

自 20 世紀 70 年代以來,體育俱樂部和聯合會在各語言社區內分別組建。體育運動教育管理局(ADEPS)負責認可各種法語體育聯合會,並在布魯塞爾首都大區管理三個體育中心。其荷蘭語對應機構是 Sport Vlaanderen(原名 BLOSO)。

在比利時的兩個大區,足球都是最受歡迎的運動;自行車、網球、游泳、柔道和籃球也很受歡迎。比利時國家足球隊自 2015 年 11 月首次登上國際足協世界排名榜首以來,一直名列前茅。自上世紀 90 年代以來,該隊是歷史上蟬聯世界第一年數最多的球隊,僅次於巴西和西班牙的紀錄。隊中伊登-哈扎德、凱文-德布勞內、讓-馬里-普法夫、揚-庫萊曼斯等世界級球員組成的黃金一代取得了2018年世界盃銅牌、1980年歐洲杯銀牌的好成績。比利時主辦過 1972 年歐洲杯,與荷蘭共同主辦過 2000 年歐洲杯。

比利時人是除法國之外獲得環法自行車賽勝利次數最多的國家。他們也是在國際自行車聯盟公路世界錦標賽中奪冠次數最多的國家。比利時自行車運動員埃迪-默克斯曾五次獲得環法自行車賽冠軍,並創造了許多其他自行車紀錄,被譽為史上最偉大的自行車運動員之一。Philippe Gilbert 和 Remco Evenepoel 分別是 2012 年和 2022 年的世界冠軍。其他知名的比利時自行車運動員有湯姆-布南(Tom Boonen)和沃特-范-阿特(Wout van Aert)。

金·克里斯特爾斯(Kim Clijsters)和賈絲汀·海寧(Justine Henin)都是女子網球協會的年度最佳球員,因為她們都是排名第一的女子網球運動員。斯帕-弗朗科爾尚賽車場是世界一級方程式錦標賽比利時大獎賽的舉辦地。比利時車手 Jacky Ickx 贏得了八次大獎賽和六次勒芒 24 小時耐力賽,並兩次獲得一級方程式世界錦標賽亞軍。比利時在摩托車越野賽方面也享有盛譽,車手包括若埃爾·羅貝爾(Joël Robert)、羅歇·德科斯特(Roger De Coster)、喬治·若貝(Georges Jobé)、埃里克·海布爾斯(Eric Geboers)和斯特凡·埃弗茨(Stefan Everts)等。

每年在比利時舉行的體育賽事包括紀念范達姆田徑比賽、比利時一級方程式大獎賽以及一系列經典自行車賽,如環弗蘭德斯自行車賽和列日-巴斯通-列日自行車賽。1920 年夏季奧運會在安特衛普舉行。1977 年歐洲籃球錦標賽在列日和奧斯坦德舉行。

另見[編輯]

註釋[編輯]

參考文獻[編輯]

- ^ 引用錯誤:沒有為名為

Demographics2020的參考文獻提供內容 - ^ National Profiles | World Religion.

- ^ Government type: Belgium. The World Factbook. CIA. [19 December 2011]. (原始內容存檔於7 February 2012).

- ^ be.STAT. Bestat.statbel.fgov.be. 26 November 2019.

- ^ Surface water and surface water change. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). [11 October 2020].

- ^ Structure of the Population. Statbel. [8 June 2023] (英語).

- ^ 7.0 7.1 7.2 7.3 World Economic Outlook Database, April 2023. IMF.org. International Monetary Fund. April 2022 [June 28, 2023].

- ^ Gini coefficient of equivalised disposable income – EU-SILC survey. ec.europa.eu. Eurostat. [28 June 2023].

- ^ Human Development Report 2021/2022 (PDF). United Nations Development Programme. September 8, 2022 [September 8, 2022] (英語).

- ^ The Belgian Constitution (PDF). Brussels, Belgium: Belgian House of Representatives. May 2014: 63 [10 September 2015]. (原始內容存檔 (PDF)於10 August 2015).

- ^ Belgae Celtic Tribe. Roman Britain. [2023-08-19] (英國英語).

- ^ Jean-Paul Savignac. Dictionnaire français-gaulois. Paris: La Différence. 2004: 131.

- ^ John T. Koch (編). Celtic Culture: A Historical Encyclopedia. Santa Barbara: ABC-CLIO. 2006: 198.

- ^ Enkele bedenkingen bij De Brug-nr. 51 Luc Vandecasteele e.a. – De Brug Bijlage 1 (53)

- ^ Topomymie Lambda Education: De educatieve website voor de Nederlandse Taal

- ^ INDOGERMANISCHE GRAMMATIK - INDOGERMANISCHE ETYMOLOGIE. academiaprisca.org. [2023-08-19].

- ^ mondial, UNESCO Centre du patrimoine. Les sites à fossiles néandertaliens de Wallonie. UNESCO Centre du patrimoine mondial. [2023-08-19] (法語).

- ^ Guy DUBOIS. Le Nord Pas-de-Calais Pour les Nuls. edi8. 2012-10-25. ISBN 978-2-7540-4886-6 (法語).

- ^ Denzil. The Rise and Fall of the Medieval Flemish Cloth Industry. Discovering Belgium. 2018-04-11 [2023-08-21] (美國英語).

- ^ Comment les drapiers ont inventé l'industrie. L'Express. 1999-12-16 [2023-08-21] (法語).

- ^ Flanders Was the Epicenter of Class Conflict in Medieval Europe. jacobin.com. [2023-08-21] (美國英語).

- ^ Dumolyn, Jan; Haemers, Jelle. Patterns of urban rebellion in medieval Flanders. Journal of Medieval History. 2005-12-01, 31 (4). ISSN 0304-4181. doi:10.1016/j.jmedhist.2005.08.001.

- ^ Catherine Denys; Isabelle Paresys. Les anciens Pays-Bas à l'époque moderne 1404-1815. Paris: Ellipses. 2016: 48.

- ^ Cook, Bernard A. Belgium: A History. Peter Lang. 2005: 49–54. ISBN 9780820458243.

- ^ Samuel Clark, "Nobility, Bourgeoisie and the Industrial Revolution in Belgium", Past & Present (1984) # 105 pp. 140–175; in JSTOR

- ^ Bitsch 2004,第87頁

- ^ Pascal Dayez-Burgeon. La seconde puissance industrielle au monde. Les Secrets de la Belgique: 65–82. 2013 (法語).

- ^ Bitsch 2004,第90頁

- ^ Ascherson, Neal. The King incorporated : Leopold the Second and the Congo. [New ed.] London: Granta. 1999: 231. ISBN 978-1862072909.

- ^ Samuel Clark, "Nobility, bourgeoisie and the industrial revolution in Belgium," Past & Present (1984) p 165

- ^ Kossmann, The Low Countries, ch 4–8

- ^ E.H. Kossmann, The Low Countries pp 316–18

- ^ Els Witte, et al., Political History of Belgium: From 1830 Onwards (2009), p. 86.

- ^ Carlo Bronne. Albert 1er: le roi sans terre.

- ^ Roger Keyes. Outrageous Fortune: The Tragedy of Leopold III of the Belgians.

- ^ Charles d'Ydewalle, Albert and the Belgians: Portrait of a King, Phyllis Megroz, London, 1935, 198頁及隨後數頁

- ^ Meier, Petra. Report from Belgium. European Database – Women in Decision-making. [3 November 2012]. (原始內容存檔於12 January 2013).

- ^ Peter Flora &, Arnold J. Heidenheimer. The Development of Welfare States in Europe and America. Transaction. 1995: 51.

- ^ Rondo E. Cameron, France and the economic development of Europe, 1800–1914 (2000) p. 343

- ^ Louis Vos, "Nationalism, Democracy and the Belgian State" in Richard Caplan and John Feffer, Europe's New Nationalism: States and Minorities in Conflict (Oxford, 1966) pp.89–90

- ^ Cook, Bernard A. Belgium : a history. New York [u.a.]: Peter Lang. 2004: 81. ISBN 978-0820458243.

- ^ Francis Delpérée & François Jongen. Quelle révision constitutionnelle ?. Bruxelles: Bruylant. 1987: 217. ISBN 2-87077-324-2.

- ^ Karel Rimanque. De grondwet toegelicht, gewikt en gewogen. Anvers-Oxford: Intersentia. 2005: 411. ISBN 90-5095-220-8 (荷蘭語).

- ^ Ascherson 1999,第70頁.

- ^ 45.0 45.1 Ascherson 1999,第78–9頁.

- ^ Forbath, Peter. The River Congo: The Discovery, Exploration and Exploitation of the World's Most Dramatic Rivers

. Harper & Row. 1977: 278. ISBN 978-0-06-122490-4.

. Harper & Row. 1977: 278. ISBN 978-0-06-122490-4.

- ^ 47.0 47.1 Riding, Alan. Belgium Confronts Its Heart of Darkness; Unsavory Colonial Behavior in the Congo Will Be Tackled by a New Study – The New York Times. nytimes.com. 21 September 2002 [6 January 2017]. (原始內容存檔於24 December 2016).

- ^ Meredith, Martin. The State of Africa

. Jonathan Ball. 2005: 95–96(?). ISBN 978-1-86842-220-3.

. Jonathan Ball. 2005: 95–96(?). ISBN 978-1-86842-220-3.

- ^ 49.0 49.1 Tucker 1998,第25–6頁.

- ^ 50.0 50.1 De Schaepdrijver 2014,第51頁.

- ^ Dumoulin 2010,第133頁.

- ^ Dumoulin 2010,第136頁.

- ^ Dumoulin 2010,第133–4頁.

- ^ Hermans 1992,第18–9頁.

- ^ Dumoulin 2010,第134頁.

- ^ De Schaepdrijver 2014,第55頁.

- ^ Cook, Bernard A. Belgium : a history. New York: Peter Lang. 2004: 113.

- ^ Belgium Historical Background. Yadvashem.org.

- ^ Les Wallons sont plus royalistes que les Flamands. RTBF. [2023-09-03] (法語).

- ^ René Leboutte, Jean Puissant et Denis Scuto, Chapitre I - Du « miracle belge » au « déclin wallon », in Un siècle d'histoire industrielle (1873-1973), 1998, p. 195-241

- ^ 61.0 61.1 Christian Vandermotten, Les configurations de l'espace économique et la crise politique en Belgique, EchoGéo, 15, décembre 2010/février 2011

- ^ Witte, Els; Craeybeckx, Jan; Meynen, Alain. Political history of Belgium from 1830 onwards New. Brussels: ASP. 2009: 277. ISBN 978-90-5487-517-8.

- ^ Esculape et Harpagon "Cela s'appelle du poujadisme…", Le Monde. 16 avril 1964.

- ^ Les médecins belges songent a une grève totale., L'Impartial. 8 avril 1964.

- ^ Template:1er avril 1964: grève des médecins et réforme Leburton | Connaître la Wallonie

- ^ L'évolution du syndicalisme médical depuis la grève de 1964 | Cairn.info

- ^ Un autre décès aurait été provoqué par le refus de soins • Le roi Baudoin reçoit en audience M. Théo Lefèvre, Le Monde. 8 avril 1964.

- ^ NWS, VRT. Leuven Vlaams, voorloper van mei '68 met een laagje Vlaams ontvoogdingsvernis. vrtnws.be. 2018-01-15 [2023-09-04] (荷蘭語).

- ^ Les troisième et quatrième réformes de l'État | Belgium.be. www.belgium.be. [2023-11-09].

- ^ La cinquième réforme de l'État | Belgium.be. www.belgium.be. [2023-11-09].

- ^ Statistiques de population: Chiffres de population au 1er janvier 2023. Belgium's National Register. [2023-02-13] (法語).

在線資源[編輯]

- Belgium. Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica, Chicago, Illinois, USA. [7 June 2007].

- Boordtabel. Centre for Information, Documentation and Research on Brussels (BRIO). 2007 [2 June 2007]. (原始內容存檔於29 May 2007) (荷蘭語). (mentioning other original sources)

- Boulger, Demetrius Charles; Edmundson, George; Gosse, Edmund William. Belgium. Chisholm, Hugh (編). Encyclopædia Britannica 3 (第11版). London: Cambridge University Press: 668–681. 1911.

- Belgium. The World Factbook. Central Intelligence Agency. Retrieved on 7 June 2007.

- The Constitution. Federal Parliament Belgium. 21 January 1997 [7 June 2007]. (原始內容存檔於7 June 2007).

- Country Portal – Europe—Belgium. Belgian Federal Government Service (ministry) of Economy—Directorate-general Statistics Belgium. [7 June 2007]. (原始內容存檔於1 July 2007).

- Fischer, Kathrin. Die Stellung und Rolle der deutschsprachigen Minderheit in Ostbelgien innerhalb des belgischen Nationalstaats. Kleiner Geländekurs in die EUREGIO Maas-Rhein. Geographical Institute of the University of Göttingen (Department Culture and Social Geography), Göttingen, Germany. 21 July 1999 [13 June 2007]. (原始內容存檔於20 July 2007) (德語).

- History of Belgium. World History at KMLA. Korean Minjok Leadership Academy (KMLA). 30 May 2007 [2 June 2007]. (原始內容存檔於6 July 2007).

- Janssens, Rudi. Brusselse Thema's in Brussel—Taalverhoudingen, taalverschuivingen en taalindentiteit in een meertalige stad – summary The Use of Languages in Brussels (PDF). Vrije Universiteit Brussel Press, Brussels. 1 June 2001: 227–250 [2 June 2007]. ISBN 978-90-5487-293-1. (原始內容存檔 (PDF)於5 June 2007) (荷蘭語).

- Leclerc, Jacques. Belgique • België • Belgien. L'aménagement linguistique dans le monde. Host: Trésor de la langue française au Québec (TLFQ), Université Laval, Quebec. 2006 [2 June 2007]. (原始內容存檔於8 June 2007) (法語).

- Mnookin, Robert; Verbeke, Alain. Bye bye Belgium?. International Herald Tribune, republished by Harvard Law School. 20 December 2006 [1 June 2007]. (原始內容存檔於21 March 2007).—Reflections on nations and nation-state developments regarding Belgium

書目[編輯]

- Bitsch, Marie-Thérèse. Éd. Complexe , 編. Histoire de la Belgique de l’Antiquité à nos jours. Bruxelles. 2004. ISBN 2-8048-0023-7.

- Ascherson, Neal. The King Incorporated: Leopold the Second and the Congo New. London: Granta. 1999. ISBN 1-86207-290-6.

- Strachan, Hew. The First World War. I: To Arms. Oxford: Oxford University Press. 2001. ISBN 0-19-926191-1.

- Dumoulin, Michel. L'Entrée dans le XXe Siècle, 1905–1918 [The Beginning of the XX Century, from 1905–1918]. Nouvelle Histoire de Belgique French. Brussels: Le Cri édition. 2010. ISBN 978-2-8710-6545-6.

- De Schaepdrijver, Sophie. Violence and Legitimacy: Occupied Belgium, 1914–1918. The Low Countries: Arts and Society in Flanders and the Netherlands. 2014, 22: 46–56. OCLC 948603897.

- Hermans, Theo. The Flemish Movement: A Documentary History, 1780–1990. London: Athlone Press. 1992. ISBN 978-0-485-11368-6.

- Arblaster, Paul. A History of the Low Countries. Palgrave Essential Histories Hardcover 312pp. Palgrave Macmillan, New York. 23 December 2005. ISBN 978-1-4039-4827-4.

- Blom, J. C. H.; Lamberts, Emiel (編). History of the Low Countries. 由Kennedy, James C.翻譯 Hardcover 503pp. Berghahn Books, Oxford/New York. May 1999. ISBN 978-1-57181-084-7.

- Cammaerts, Émile L. A History of Belgium from the Roman Invasion to the Present Day 357pp. D. Appleton and Co, New York. 1921 [1913]. ASIN B00085PM0A. OCLC 1525559.

[Also editions [1913], London, OCLC 29072911; (1921) D. Unwin and Co., New York OCLC 9625246 also published (1921) as Belgium from the Roman invasion to the present day, The Story of the nations, 67, T. Fisher Unwin, London, OCLC 2986704] - de Kavanagh Boulger; Demetrius C. The History of Belgium: Part 1. Cæsar to Waterloo. Elibron Classics Paperback 493pp. Adamant Media (Delaware corporation), Boston, Massachusetts, United States. 28 June 2001 [1902]. ISBN 978-1-4021-6714-0. Facsimile reprint of a 1902 edition by the author, London

Ib. Ib. Part 2. 1815–1865. Waterloo to the Death of Leopold I. Ib. Paperback 462pp. Ib. June 2001 [1909]. ISBN 978-1-4021-6713-3. Facsimile reprint of a 1909 edition by the author, London - Fitzmaurice, John. The Politics of Belgium: A Unique Federalism. Nations of the modern world Paperback 284pp. Boulder, Colorado, US: Westview Press. 1996. ISBN 978-0-8133-2386-2. OCLC 30112536.

- Kossmann-Putto, Johanna A.; Kossmann Ernst H. Deleu Jozef H. M. , 編. The Low Countries: History of the Northern and Southern Netherlands. 由Fenoulhet Jane翻譯. De Lage Landen: geschiedenis van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. Vlaams-Nederlandse Stichting Ons Erfdeel, Rekkem 3rd Rev. edition Paperback 64pp. Flemish-Netherlands Foundation Stichting Ons Erfdeel, Rekkem, Belgium. January 1993 [1987]. ISBN 978-90-70831-20-2.

(Several editions in English, incl. (1997) 7th ed.)

外部連結[編輯]

| 維基詞典上的字詞解釋 | |

| 維基共享資源上的多媒體資源 | |

| 維基新聞上的新聞 | |

| 維基語錄上的名言 | |

| 維基文庫上的原始文獻 | |

| 維基教科書上的教科書和手冊 | |

| 維基導遊上的旅遊指南 | |

| 維基學院上的學習資源 | |

政府

一般

- Belgium. The World Factbook. Central Intelligence Agency.

- Belgium at UCB Libraries GovPubs

- Belgium information from the United States Department of State

- 開放目錄專案中的「SparklingLover/沙盒/Belgium」

- Portals to the World from the United States Library of Congress

- Belgium profile from the BBC News

- FAO Country Profiles: Belgium

- Statistical Profile of Belgium at the Association of Religion Data Archives

維基媒體的Belgium地圖集

維基媒體的Belgium地圖集

- Key Development Forecasts for Belgium from International Futures

- Official Site of the Belgian Tourist Office in the Americas and GlobeScope