大港 (馬耳他)

| 大港 | |

|---|---|

| |

| 地點 | |

| 國家 | 馬耳他 |

| 地點 | 南港區 |

| 細節 | |

| 港口類型 | 沿海自然 |

| 港口規模 | 2,035,000平方米 |

| 最大長度 | 3.63公里 |

| 最大寬度 | 1.33公里 |

| 平均深度 | 7.7米 |

大港(馬爾他語:il-Port il-Kbir ;意大利語:Porto Grande ),也稱為瓦萊塔港,[1]是馬耳他島上的天然海港。多年來,它已通過廣泛的船廠(馬耳他造船廠)、碼頭和防禦工事進行了重大改造。 [2]

簡介[編輯]

海港口面向東北,北面以聖埃爾莫角為界,並由一個單獨的防波堤保護,南界是里卡索利角。它的西北岸由斯奇貝拉斯半島形成,該半島主要由瓦萊塔市及其郊區弗洛里亞納覆蓋。這個半島還將大港與另一個平行的天然港口馬薩姆塞特港分開。 大港的主要水道幾乎一直延伸到內陸,直至馬爾薩 。港口的東南岸由許多河流入海口和岬角組成,主要是內拉溪、卡爾卡拉溪、船塢溪和法國溪,它們被卡爾卡拉和三個城市——科斯皮夸、 比爾古和森格萊阿所覆蓋。該港口被描述為馬耳他最大的地理資產。 [3]

大港與它的夥伴港口馬薩姆塞特港口一起,位於平緩上升的地面中心。圍繞着雙子港的發展,使整個盆地實際上成為一個大的城市群。馬耳他的大部分人口居住在弗洛里亞納方圓三公里的範圍內。現在這裏是歐洲人口最稠密的地區之一。港口和周邊地區構成了馬耳他的北部和南部海港區。這些地區總共包含68個地方議會中的27個。總人口為213,722人,佔馬耳他群島總人口的47%以上。 [4]

歷史[編輯]

馬耳他群島歷史悠久,主要是由於其戰略位置和天然良港。大港自史前時代就已被使用。

在大港沿岸發現了巨石遺蹟。最早的科爾丁神廟可追溯到公元前3700年左右,從科拉迪諾高地俯瞰海港。 [5]另一個巨石結構可能存在於聖安吉洛堡附近的水下,但現在已經看不到了。 [6]在海港沿岸還發現了布匿和羅馬遺蹟。 [5]

12世紀和13世紀,馬里斯城堡已建在現在的比爾古。它可能是代替古代建築而建的,可能是腓尼基或羅馬的神廟,或者是阿拉伯的堡壘。 [7]

1283年,馬耳他戰役在大港入口處爆發。阿拉貢軍隊擊敗了一支更大的安茹軍隊並俘獲了10艘槳帆船。 [8]

1530年到1798年,大港曾作為醫院騎士團的基地長達268年。他們在比爾古市定居並改善了防禦工事,包括重建馬里斯城堡並改名為聖安吉洛堡。 1551年7月,巴巴裏海盜和奧斯曼軍隊襲擊了馬耳他。他們在馬薩姆塞特登陸並向大港進軍,但沒有進攻,因為他們發現比爾古的防禦工事太多,無法進攻。雖然這次嘗試沒有成功,但奧斯曼軍隊後來在同一戰役中成功洗劫了戈佐島並征服了的黎波里。襲擊發生後,建造了聖埃爾莫堡和聖米高堡,以在未來的襲擊中更好地保護港口。森格萊阿城也在不久之後成立。

後來在1550年代,一場龍捲風襲擊了大港,造成600人死亡,並摧毀了一支航運艦隊。

該地區是1565年馬耳他大圍攻期間大部分戰鬥的區域,當時奧斯曼帝國試圖驅逐聖約翰勛騎士團,但最終被擊敗。圍城戰後,首都瓦萊塔建在海港西北岸的西伯拉斯半島上。多年來,在大港內建立了更多的防禦工事和定居點,包括里卡索利堡和弗洛里亞納鎮和科斯皮夸鎮。

在法國佔領馬耳他期間,大港區在陸地上被馬耳他叛軍封鎖,在海上被皇家海軍封鎖。法國最終於1800年9月投降,馬耳他成為英國的保護國,後來成為殖民地。在英國殖民統治期間,該海港成為皇家海軍的戰略基地和地中海艦隊的基地。

在第二次世界大戰期間,由於港口周圍的碼頭和軍事設施成為軸心國轟炸機的目標,整個地區在第二次圍攻馬耳他期間遭到了野蠻的轟炸。附帶損害破壞了瓦萊塔和三城的大部分地區,並造成大量平民傷亡。 1941年7月26日早些時候,意大利海軍對港口的襲擊被擊退。

馬耳他造船廠仍然活躍,但隨着英國軍隊的撤離,大港失去了大部分軍事意義。馬耳他相當一部分商業航運現在由位於卡拉弗拉納的新自由港處理,因此該港口比20世紀上半葉安靜得多。 [9]

2007年9月,馬耳他政府公佈了20個擬議的再生項目,這些項目將改造大港,同時尊重其歷史價值。 [10]

截至2021年5月,港口正在進行由馬耳他基礎設施發起並由歐盟贊助的改造工程,目標是使港口電氣化,以減少90%的船舶有害排放。將安裝岸電裝置,以消除在船舶停靠時運行化石燃料發動機的需要。 [11]

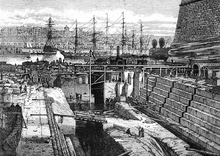

圖庫[編輯]

-

里卡索利防波堤

-

里卡索利堡

-

比吉

-

卡爾卡拉溪

-

聖安吉洛堡

-

The Spur Senglea

-

法國溪

-

4號碼頭

-

6號碼頭

-

船廠碼頭

-

大橋碼頭和馬爾薩電站

-

布雷根碼頭

-

Xatt Lascaris

-

聖埃爾莫堡

-

聖埃爾莫大橋

-

瓦萊塔防波堤

參考資料[編輯]

- ^ Port of Valletta. Transport Malta. [5 November 2014]. (原始內容存檔於31 May 2016).

- ^ Pullicino, Mark. The Obama Tribe Explorer, James Martin's Biography. MPI Publishing. 2013: 30–31. ISBN 978-99957-0-584-8. OCLC 870266285.

- ^ Agius, Raymond. The Grand Harbour in Malta. agius.com. [5 November 2014]. (原始內容存檔於2020-07-11).

- ^ Estimated Population by Locality 31st March, 2013 (PDF). Malta Government Gazette 19,094. [31 October 2014]. (原始內容 (PDF)存檔於14 July 2014).

- ^ 5.0 5.1 Vella, Nicholas C. The Prehistoric Temples at Kordin III. Santa Venera: Heritage Books. 2004. ISBN 9993239879.

- ^ Coppens, Philip. Malta: the small island of the giants. philipcoppens.com. [2 May 2015]. (原始內容存檔於2021-05-26).

- ^ Fort St Angelo. Lonely Planet. [5 November 2014]. (原始內容存檔於2016-03-04).

- ^ Said, Frans. The Battle of Malta 730 years ago. Times of Malta. 30 June 2013 [5 November 2014]. (原始內容存檔於2014-11-05).

- ^ Bugeja, Lino. The historical importance of Malta's Grand Harbour. Times of Malta. 11 August 2013 [31 October 2014]. (原始內容存檔於2016-03-03).

- ^ Government's Vision for Grand Harbour will generate jobs and investment – MEA. The Malta Independent. 8 September 2007 [5 November 2014]. (原始內容存檔於2016-10-09).

- ^ Cavotec Wins Cleantech Contract to Cut Ship Emissions. Manufacturing and Engineering Magazine. 18 May 2021 [19 May 2021]. (原始內容存檔於2021-05-19).