貓鼠恥辱戰爭

| 這是維基百科用戶頁 此頁面不是百科全書條目,也不是條目的討論頁。 若您在中文維基百科(網域名稱為zh.wikipedia.org)之外的網站看到此頁面,那麼您可能正在瀏覽一個鏡像網站。 請注意:鏡像網站中的頁面可能已經過時,且頁面中涉及的用戶可能與該鏡像網站沒有任何關係。 若欲造訪原始頁面,請點擊這裡。 |

| 本用戶頁因幽默而保留,請不要當真。 |

| 第二次貓鼠頑戰爭 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||

| 參戰方 | |||||||

|

老鼠民眾團結陣線(1992) 其他盟軍 羊村 兔村 雞村 溫泉村 |

貓村 鼠市(1992-1996) | ||||||

| 指揮官與領導者 | |||||||

|

老鼠民眾團結陣線、鼠民獨立國及其盟軍: 噯里 米克 傑瑞 克瑞 伊斯 † 米口 奧卡 愛芬(猴) 卡森(羊) 科恩(兔) 吳思丹(雞) |

貓軍: 卡迪(被俘) 卡斯蒂 † 尅一 † 酷奇(被俘) 鼠市武裝力量: 迪卡(被俘) 吳克(被俘) | ||||||

| 兵力 | |||||||

|

320000名老鼠民眾團結陣線武裝部隊/鼠民獨立國國軍 200000名猴村萬歲軍 150000名羊兔聯合國軍 50000名雞溫村戰聯武裝力量 |

400000名貓村軍隊 300000鼠市武裝力量 | ||||||

| 傷亡與損失 | |||||||

|

大約25,000人死於戰爭或疾病 25,000人受傷 |

大約24,000人死於戰爭或疾病 20,000人受傷 | ||||||

美國獨立戰爭(英語:American War of Independence 或 American Revolution,1775年—1783年),或稱美國革命戰爭(英語:American Revolutionary War),是大英帝國和其北美十三州殖民地的革命者,以及幾個歐洲強國之間的一場戰爭。

美國獨立戰爭(英語:American War of Independence 或 American Revolution,1775年—1783年),或稱美國革命戰爭(英語:American Revolutionary War),是大英帝國和其北美十三州殖民地的革命者,以及幾個歐洲強國之間的一場戰爭。

這場戰爭主要是始於為了對抗英國的經濟政策,但後來卻因為法國、西班牙及荷蘭加入戰爭對抗英國,而使戰爭的範圍遠遠超過了英屬北美洲之外。同時,許多印地安人為雙方打仗。

在戰爭中,英國能夠利用他們在海軍上的優勢以占領殖民地的臨海城市,但如何控制鄉村地區卻使他們困惑。隨着法國海軍在乞沙比克城的勝利導致英國軍隊在1781年的約克鎮圍城戰役中投降。1783年訂定的巴黎條約承認了美國的獨立,因為許多殖民地的居民逃離那十三個殖民地並在北方安頓下來,這場戰爭同時也為了日後加拿大的建立做準備。

背景[編輯]

自哥倫布發現美洲以來,北美洲逐漸成為了歐洲的殖民地。1763年,隨着法國-印第安人戰爭的結束,英國成為了北美洲的霸主。[1]

沒有了戰爭威脅的北美洲殖民地與英國的關係開始異化,他們似乎已經不再需要英國的保護。然而英國為了維護本土的壟斷利益,頒布了一系列高額稅收的法令。1764年頒布《食糖條例》,要求美洲殖民地必須大量購買英國的食糖、咖啡、酒等商品;1765年頒布《印花稅法》,對所有印刷品直接徵稅。這些沉重的經濟負擔使殖民地人民強烈反抗。因為殖民地在英國議會沒有代表權,喊出了「無代表,不納稅」的口號。同時,北美殖民地抵制並中斷了與英國商人的貿易往來。[1]

1766年,英國議會被迫廢除了印花稅法,但是第二年又開始對殖民地急需商品(玻璃製品、紙張、鉛、顏料、茶、糖、朗姆酒、鐵、棉花等)開徵高額關稅。殖民地重新斷絕了與英國的商貿往來,並通過加勒比海將這些商品走私進來。[1]

在此背景下,北美洲各殖民地對英國與殖民地之間的關係展開了激烈的討論,主導觀點認為宗主國無權向殖民地徵稅。激進者甚至認為英國議會在殖民地沒有立法權。而對英國來說,為維護自身在北美洲統治地位而頒布的四個法案唐森德條例受到的批評更是引起了英國的不安,導致英國向波士頓調兵。令只有16000人口的波士頓駐紮了4000名英國士兵。這更讓殖民地人民認為宗主國想奪取殖民地的權利和自由。[1]

衝突加劇[編輯]

1770年3月5日,一小批波士頓居民向普雷斯頓上尉所率領的英軍士兵投擲包着石塊的雪球,隨着越來越多人的加入,英國士兵驚慌失措地開槍,最終導致了歷史上著名的波士頓大屠殺,有5名波士頓居民死亡。事件發生後,殖民地開始抵制英國的進口,最終造成1770年4月除茶稅以外,所有賦稅和關稅都被取消。[1]

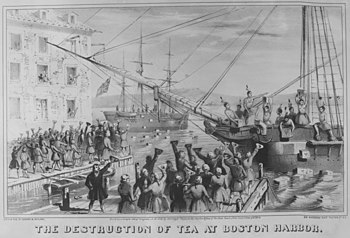

1773年12月16日發生波士頓茶葉事件。一些居民化裝成印第安人將停泊在波士頓港的英國貨輪上運載的342箱茶葉拋入海中,以此表示對英國議會的抗議。1774年英國政府針對馬薩諸塞通過了一系列《強制法案》,旨在加強對其的控制,卻激化了雙方的矛盾。1774年9月5日,除佐治亞外,12個地區的殖民會議選派了56名代表在費城召開大陸會議,通過宣言,並建立大陸議會,決定必須徹底改變宗主國與殖民地的關係。[1]新英格蘭的殖民勢力組織了自主的民兵武裝。馬薩諸塞的代表會議則任命了約翰•漢考克為安全委員會主席。美國革命開始[1]。

戰事開始—列克星敦的槍聲[編輯]

1775年4月18日,英國駐馬薩諸塞的總督托馬斯•蓋奇將軍得悉當地民兵在距波士頓21英里的康科德設有武器庫,遂出動800名英軍奔襲康科德,銷毀殖民地民兵的軍械,並意圖一併拘捕該地的「通訊委員會」成員,但卻被殖民地居民得悉,並通知了民兵組織「一分鐘人」。一分鐘人得知消息後,當晚派人馳赴列克星敦和康科德報信,並立即作出防衛。

4月19日清晨5時左右,英軍遭到列克星敦的民兵阻攔,英軍突然開火,民兵猝不及防,死傷十多人。隨後民兵與英軍在正式交火,美國獨立戰爭第一槍正式打響,結果英軍損失273人,而殖民地民兵則損失93人。8月23日英王宣布殖民地居民的反抗運動為非法,並聲言「寧可不要頭上的王冠,也決不會放棄戰爭」。12月22日,英國當局正式調兵5萬鎮壓殖民地。

1775年6月15日,大陸會議舉行,並決定把殖民地居民組建成正規的大陸軍,喬治•華盛頓為大陸軍總司令,發行紙幣,接管英國對殖民地行使的國家行政管理等主權。同日,美洲民兵綠山少年成功奪取了英軍的提康德羅加要塞。[1] 北美獨立戰爭全面展開。華盛頓率領大陸軍採取持久作戰以消耗英軍的策略,與英軍展開長期的作戰。

武裝起義[編輯]

列克星敦和康科德戰鬥後,大陸軍為解除英軍可以由加拿大直下紐約、控制哈德遜河流域的威脅,於是遠征加拿大。1775年11月12日理查德•蒙哥馬利率領軍隊占領蒙特利爾。1775年12月,從蒙特利爾出征的蒙哥馬利與逆流而上的貝內迪克特•阿諾德的兵分兩路聯合進攻魁北克城失利;蒙哥馬利本人戰死。冬季過去的1776年初,英國沿聖勞倫斯河派出增援軍,趕走圍攻魁北克城的大陸軍。最終,戰敗的大陸軍退出加拿大。由於大陸軍出擊加拿大,英國被迫將半數軍隊留駐加拿大,戰鬥力被削弱。在波士頓,英軍被圍困達11個月之久,並於1776年3月被迫撤出。6月,大陸軍在南方擊退英軍對南卡羅來納的查爾斯頓的進攻,粉碎英軍在南方建立基地的企圖。

邦克山戰役後,大陸會議呼籲喬治三世和平解決殖民地問題,但是英國政府仍堅持以軍事鎮壓殖民地。1776年初,潘恩出版《常識》一書譴責英國政府的高壓政策,並支持北美十三州獨立,大力鼓舞十三州人民,於是大陸會議在1776年7月2日宣布13個殖民地脫離英國獨立,7月4日通過了《獨立宣言》。[1]

第一階段—戰略防禦階段[編輯]

從1775年4月至1777年10月,是北美殖民地的戰略防禦階段。在這一階段,北部地區為主要戰場,英軍採取主動攻勢。1775年6月17日,英軍與波士頓民兵在碉堡山進行首次戰鬥。1776年8月,威廉•豪接替蓋奇任英軍統帥。他以3.2萬兵力進攻紐約。英軍首先在長島登陸,經過激戰,美方死傷1500人,英方傷亡不到400人。為避免全軍覆沒,美軍以退為進,主動放棄紐約。1776年9月26日英軍占領了費城。華盛頓被迫率軍退守費城附近的瓦利福奇(福奇谷)過冬。

在戰爭第2階段,美軍開始以攻擊孤立的敵軍支隊的戰術來擺脫所處的被動境地。1776年12月25日夜晚,華盛頓率領美軍橫渡特拉華河,突襲特倫頓的黑森僱傭軍的兵營,並在1777年1月3日擊潰在普林斯頓的3團英軍。

英軍在控制了重要城市和海岸線後,力圖速戰速決。1777年7月英軍兵分三路,攻往奧爾巴尼,以切斷殖民地的對外聯繫。但巴利•聖萊傑部在莫霍克谷遭民兵突襲,被迫退回加拿大休整。約翰•伯戈因迅速拿下了提康德羅加要塞,使起義軍失掉了北方的主要陣地[1]。7月23日,威廉•豪率領約1500名士兵進入紐約[1]。

伯戈因統率的北路英軍約7200餘人沿尚普倫湖北上,到達哈得孫河上游。他派往佛蒙特的一支1000人的黑森僱傭軍分遣隊,在8月16日被佛蒙特綠山青年義勇軍誘入本寧頓戰場全殲[1]。之後,威廉•豪從紐約切薩皮克灣撤出,並在布蘭迪萬河戰役中反攻華盛頓部隊,重新占領了費城[1]。

伯戈因行動遲緩,從蒙特利爾南下時,也遇到新英格蘭民兵的強烈抵抗,並在9月19日弗里曼農莊及10月7日貝米斯高地的兩次戰鬥中慘敗,結果被迫退往薩拉托加。霍雷肖•蓋茨和本尼迪克特•阿諾德的軍隊立即以3倍兵力包圍該地的英軍,伯戈因無法再戰,被逼於10月17日率領5700名英軍投降,從波士頓被遣返回國[1]。薩拉托加大捷大大改變美國獨立戰爭的形勢,使大陸軍開始掌握戰略主動權。

第二階段—戰略相持階段[編輯]

從1777年10月至1781年3月,雙方進入戰略相持階段。美國開始在國際外交上獲得優勢,法國、西班牙、荷蘭亦相繼加入戰爭,協助美軍對抗英軍。

1778年2月,法國正式承認美國,並與其互訂軍事同盟。英國為了阻止他們同盟,於是廢除了強制法令和茶稅法,並派遣和平使者前往費城。但美國已經批准了與法國的條約。[1] 1778年6月,法國對英國宣戰,1779年6月西班牙與法國締結聯盟,以法國同盟者身份在海上參加反英戰爭。1780年12月荷蘭亦加入戰爭,對英宣戰。英國在國際社會被眾列強孤立並被逼在歐、亞、美三洲同時作戰。英、美雙方力量趨於平衡。

英軍擔心法國艦隊封鎖特拉華河,於是撤出費城,集中兵力退守紐約城。1778年,亨利•克林頓接替豪任英軍統帥,主戰場移向南部地區,兵力集中於南卡羅萊納和佐治亞[1]。英軍占領佐治亞州首府薩瓦納,1779年佐治亞其他地方也被英軍占領。但在1779年9月卻反被美法聯軍包圍。1780年春天,英軍進圍查爾斯頓,該年5月英軍成功逼降被圍的南方美軍,約3000名美軍被俘,是獨立戰爭中美國損失最慘重的一次[1]。克林頓以為南方勝局已定,就率軍返回紐約,派查爾斯•康瓦利斯固守查爾斯頓。隨後美國蓋茨將軍的軍隊與康瓦利斯在南卡羅萊納的坎登遭遇,美軍損失1000名士兵[1]。

然而1781年1月南方美軍卻成功引誘英軍至金山地區考彭斯,並將其圍殲。該年3月英軍在北卡羅來納州的吉爾福德被美軍大敗。該年4月康瓦利斯統率英軍向北撤至弗吉尼亞。而美軍則由格林接替蓋茨統率,揮師南下一舉收復了除薩瓦納和吉爾斯頓之外的全部南方國土。戰至此時,英軍已漸露敗績。

第三階段——戰略反攻階段[編輯]

從1781年4月至1783年9月,是美軍的戰略反攻階段。1781年4月大陸軍開始戰略反攻,納撒尼爾•格林率領大陸軍南下轉戰南卡羅來納,迫使英軍退守海岸線。康瓦利斯於4月25日北上弗吉尼亞,追擊拉法葉侯爵率領的一支大陸軍。但拉法葉擺脫了英軍的追擊。

1781年8月,康瓦利斯奉克林頓將軍命令統率7000名英軍死守弗吉尼亞的約克鎮。法美聯軍由華盛頓統率,南下弗吉尼亞,而增援的法國艦隊也在法國海軍司令德格拉斯伯爵率領下由西印度群島調來,進入切薩皮克灣,進抵約克鎮城外的海面,並且擊退了增援的英國艦隊,掌握了制海權。9月28日,華盛頓部大陸軍和羅尚博伯爵部法軍在維吉尼亞與拉法葉侯爵部大陸軍會合,法美聯軍共1.7萬人完成了對約克鎮的合圍。康瓦利斯無路可退,只得於10月17日與美法聯軍進行投降談判。10月19日,駐守約克鎮的英軍共8000人正式投降。此後,英國放棄了對美國革命的壓制,雙方只有數次海上和陸上的零星戰鬥,其餘戰事已大致停止。

結局[編輯]

約克鎮圍城戰役之後,英國議會被迫贊成議和,1782年11月30日,英美兩國簽署《巴黎和約》的草案,1783年9月3日,美國成為美洲首個獨立國家。共包括13個州,邊界北至五大湖,西到密西西比河,南至北緯31度[1]。