用户:Liangent-bot/CleanupCiteYMD/同性恋

| 此条目需要补充更多来源。 (2010年12月8日) |

| 性倾向 |

|---|

|

| 常见四大分法 |

| 其他分法 |

| 相关研究 |

| 相关主题 |

| 动物性行为 |

| 系列条目 |

| LGBT主题 |

|---|

|

女同性恋(L) ∙ 男同性恋 (G) 双性恋 (B)∙ 跨性别(T) |

| 性倾向和性别认同 |

| 概观 |

| 文化 |

| 权益 |

| 社会态度 |

| 研究和论述 |

|

|

同性恋是以同性为对象建立起亲密关系,或以此性倾向做为主要自我认同的行为或现象[1]。性倾向是个体对于特定性别之人所感受到的心仪情感、爱慕或性吸引力,同性恋连同双性恋和异性恋构成了性倾向连续光谱的三区带[2][3]。

科学家对于人类如何形成发展性倾向并无定论,多数科学家认为生物和孕后环境因子交互作用下形成了性倾向[3][4]。他们偏好生物学理论,认为性倾向的形成涉及基因或子宫环境等生物性因素,没有可靠证据指出子女教养、童年经验对性倾向形成有影响[5][6];而在同性性行为上,共享环境因子(生物性或非生物性)在男性无解释力,对女性有些微解释力[7]。有些人对同性间的性活动抱有成见,但科学研究已证实同性恋是人类性欲的自然展现型式之一,同性恋此一性倾向同异性恋双性恋,其本身不造成任何心理伤害[3][8];几乎绝大多数人对性欲倾向的性别对象无法自由选择[3][4],并且未有充足可靠的科学证据支持能用心理学手段干预性倾向[9][10][11][12]。在自然界,则有很多动物同性之间的性行为被观察到并纪录了下来[13][14][15][16]。

对同性恋者常用的称呼为同志,男性为男同志(Gay),女性为女同志(Lesbian)[17][18]。认同自己性倾向身分的同志和有过同性性行为经验者的人数,皆难以为研究者确切估计,并且有些同志由于自己或他人的恐同心理或者社会歧视不愿公开自己的性倾向[19][20][21]。不少同志处于互相承诺或同居的亲密关系,有些也共同育养子女,但直到最近一些国家才展开针对同性亲密同居的户口调查[22][23],同志家户的生活境况也开始获得瞩目[24][25][26][27]。在人类历史上,同性间的亲密关系与性行为受过推崇和迫害[28],而从十九世纪末开始,争取同志社群能见度、同性亲密关系社会承认和相关法律权利的全球性社会运动兴起,要求保障同志在婚姻或民事结合、生育抚养、工作就业、从军入伍、医疗照护上获得平等对待的权利,并且推动立法或行政措施,制止对性别气质或性倾向的仇恨言论和霸凌行为[29][30][31]。

语源与称呼[编辑]

语源[编辑]

同性恋又称同性爱,词源来自翻译homosexuality而来的日文汉字词“同性爱”(どうせいあい),中文意指为同性恋爱,同性之间的爱情[32]。其外文语源homosexual为homo(来自古希腊语ὁμός homós,表示“相同的”)和sexual(来自拉丁语sexus,表示“性”)的合成词,意指对同性别的人感受到性吸引力[33]。

历史上最早使用该词的出版刊物,为匈牙利作家卡尔·马利亚·科本尼于1869年匿名印制的德语小册子[34]。19世纪末,普鲁士政府颁布刑法草案,要判处发生男男性行为的人一到四年监禁,科本尼反对该法,撰文主张双方私下合意的成年人性行为不该受罚。他首次创出homosexual一词替代当时带贬义的pederast,并以历史英雄人物为例,指出许多男同性恋不必然性格柔弱反而充满男子气概[35][36]。科本尼的抵抗未能成功,但这个单词被德国精神医学家理查·冯·克拉夫·埃宾和其他医生接受,连同heterosexual成为医学诊断术语[37][38]。

很多现代英文修辞指南要求尽可能避开homosexual单词的使用,或只用在医学和生物学的文章,因为该词带有医疗诊断的过时意涵,用来称呼人可能有负面意味[39][40]。欧美同性恋者也很少使用homosexual这个词来称呼自己以及同性之间的性行为[41][36]。

现代用语[编辑]

现代中文常见用“同志”来称呼同性恋者。这个词出现在1970年代香港同志文化之中,为影评人迈克所用[42]。1989年,香港导演林奕华筹办首届香港同志电影节,以“革命尚未成功,同志仍须努力”之意鼓励同性恋者参与,让同志文化与大众文化连结。这里的同志取“相同志向”的意思,指爱恋对象是同一种性别的人[43][44]。1991年为金马影展同志专题沿用,而后开始在台湾流行起来[45],并广泛流传至其它华人地区[40]。从此之后,同志不只是同性恋者而是一种身份认同,是一种对同性爱好者的集体号召[43]。同志一词狭义而言指同性恋者,但有时也扩大为LGBT(女同性恋、男同性恋、双性恋、跨性别)等非异性恋;对同志友善,愿意支持同志权利的异性恋者则为直同志[2][46]。

其它称呼尚有MOTSS(Member of the Same Sex),该缩语来自1970年代美国的人口调查表格[47],80年代用于Usenet作为同志新闻群组的名称[a],90年代成为台湾和中国同志社群BBS看板名[50]和论坛名[51]。由于长久的社会偏见,产生了对同性恋者的贬称,英语有faggot、homo、dyke、queer[52],中文有玻璃、兔子、基佬等[53][54],都被用来或曾被用来贬损同性恋者。不过,这些贬称亦可能为同志重新挪用而成为具有正面意义的称呼,例如queer一词原本是以该英文单词的怪异之意羞辱对方,但反被英美同性恋者翻转过来,以自信反抗的态度称呼自己[55],最终成为学术研究和电视节目的用语,例如酷儿理论(Queer Theory)、同志亦凡人(Queer as Folk)、酷男的异想世界(Queer Eye for the Straight Guy)。但由于仍带贬损意含或有激进颠覆的政治性格等原因,不是所有同志都接受这称呼[56][57]。

男同性恋[编辑]

现代英文对男同性恋的称呼为gay,有时也用来通称男女同性恋。英文单字gay本意指快乐、轻快、爽朗、鲜艳,之后这词汇开始有寻欢作乐、放荡狂欢的意思[58][59],19世纪,妓女被戏称为gay women,那些游手好闲的花花公子称为gay[36]。20世纪初,美国部分同性恋者用gay这个词作为自身代称,替代当时有医疗诊断含意的词汇homosexual[58]。到60、70年代,美国同性恋群体强烈要求各媒体报导涉及同性恋消息时用gay取代homosexual,之后这用法慢慢被媒体接受,但也要到1989年,美国主流媒体《纽约时报》才用“gay”这个词指称同性恋者。港澳粤语吸收英文单词gay后衍生“基”,这词通常有贬意,但逐渐转为中性词[36]。李安电影《断背山》夺得奥斯卡后,“断背”一词亦成为暗指两个男人相爱的别称[60]。

由于隐密沟通与社交认同的需要,男同志发展出一套社群用语[61][62],像是指称性爱角色的1号(攻/Top,插入者)、0号(受/Bottom,被插入者)、不分(Both/Versatile,插入或被插入都可);指称交往关系的葛格(哥,偏主动照顾)、底迪(弟,偏被动受照顾),但哥/弟可能会依不同脉络事件互换或不加区分;涉及阴柔气质的金刚芭比(身材健美气质阴柔者)、姊妹互称;形容体型打扮的熊(Bear,体态魁武饱满,蓄胡打扮多毛者)、猴(近Twink,体态精瘦,不蓄胡少毛者)、狼(Wolf,精实黝黑,满脸胡渣有男人味者)等等[18][63][64]。随著时间流逝或地域差异等因素,这些用语有可能舍弃不用、意义产生转变、或为其它词汇所取代[61][63][65]。

女同性恋[编辑]

女同性恋在现代英文多以lesbian来称呼,该词源自一座古希腊小岛的岛屿名— 列斯伏斯(Lesbos,希腊语为Λέσβος Lesvos)。这座岛位于爱琴海中、土耳其西北部沿岸附近,多石山,是爱奥尼亚人一个重要居住地[36],该座岛以身为女同性恋抒情诗人莎孚(公元前 625~570 年)的居住地而闻名,她创作了许多女人间爱情的诗作,明白表达出她对女性的爱意[43]。

Lesbian原本是指岛上的居民或属于列斯伏斯岛的事物,但到了19世纪医学界开始用lesbian指称像莎孚那样女性对女性的爱慕情欲[66],在20 世纪末,欧美女同志社会运动社群,主张以 lesbian来自称,以区隔当时仅关注到白人中产阶级男同性恋的gay 一词。在华人地区,lesbian直译为蕾丝边/蕾丝,或者被简称为拉子(Les)或拉拉。略称的用法最早是在台湾女同性恋作家邱妙津《鳄鱼手记》(1994)一书出现,后来成为女同性恋社群普遍指称自己的术语之一[43]。

在女同志社群中,“T”(踢)或“顶”指特质倾向于阳刚,或外貌喜欢作男性化/中性化装扮者(T取自英文Tomboy字首, 但“Tomboy”的本义并没有同性恋的意思);“P”(婆)或“底”指装扮、行为、气质阴柔的女同志,台湾女同志文化中的顶/底或T/婆之分,相当于西方的 Butch/Femme。“底”这个词在最早是相对于顶而来,指“气场上在顶之底下”,但近年来,底的主体性已经逐渐浮现,用以泛指气质较阴柔者。装扮行为气质难以被界定者会称自己为不分。Uncle指年长的顶,这个词起源于60年代,是女同志用来对长辈的尊称。欧蕾(Old Les)则指较年长过30岁的女同志。[18][36][43]。

古代用语[编辑]

- “断袖”:汉哀帝与董贤共寝,董贤压住了皇帝的袖子,皇帝不忍惊醒他,断袖而起[c]。

- “龙阳”:龙阳君宠幸于魏王,得为王拂枕席,泣鱼而固宠[d]。

- “分桃”(“馀桃”):弥子瑕得卫灵公宠爱,曾一起分桃而食。后来弥子瑕色衰爱弛,得罪卫君,卫君反以“馀桃”之事责难他[e]。

其他尚有“男风”[f]、“男色”[g]、“小官”[h]、“兄弟”[i]、“契兄弟”[j]、“旱路英雄”[k]、“翰林风月”[l]等词代指,并以“男宠”[m]、“外宠”[n]、“娈童”[o]、“嬖童”[p]、“俊仆”[q]、“小唱”[r]、“相公”[s]等词称呼卖男色者或受宠爱者。这些词未必都用来指涉男男之情,像是男色可指女性近男色,俊仆可仅指仆役外貌俊秀而不涉有性关系,小官、小唱、相公仅在某段时期或特定场合涉及男色,有时得分析上下文才能确切判断这些词汇的含意[74]:10-19。

至于涉及女女情爱或情欲的词汇,则有“对食”[t]、“行客”[u]、“结客”[v]、“金兰”[w]、“契相知”[x],相较于男男情爱,中国历史关于女女情爱的记载较为隐密少见[76]。

性倾向与身分认同[编辑]

人际关系 |

|---|

性倾向的形成[编辑]

到目前为止,科学家对于一个人形成异性恋、双性恋或同性恋的具体原因还没有达成共识。尽管许多研究考察过可能会影响性倾向的因素,例如遗传、激素、成长经验、社会与文化,但尚无研究能够明确证实性倾向是由某个特定因素或多种因素所引致的[3]。尽管如此,多数科学家认为性倾向的形成,可能是由于生物因子(基因、激素)和孕后环境因子交互作用促成[4][6]。

最近数十年来,大量证据显示了生天生物性因素对于性倾向形成有重大影响[78][79],同卵双胞胎性倾向一致性,以及同家族谱系间特定性倾向的集群,支持了生物学的解释[6]。科学家正在寻找与性倾向有关的基因,位于X染色体的Xq28以及8号染色体的8q12被认为最有可能是包含与男同性恋有关的基因区段[80][81][82]。性倾向可能是一种多基因(polygenic)遗传特征[83],并且基因对于性倾向的形成可能只扮演部分角色[84]。有些科学家主张子宫环境影响胎儿的表观遗传(epigenetics)进而调控性倾向的形成[85]。

另外一些证据指出激素与性倾向形成有关,一种说法是出生前的睾固酮浓度影响胎儿脑部结构,在子宫时编译好特定的性倾向、性别认同以及相关的行为、认知和性格特质[86][87]。许多科学家分别考虑了出生顺序、惯用手、头发漩涡、阴茎长短、身高体重关系,无名指/食指长度比例等因素,来研究激素与性倾向的关联[88],Blanchard的研究发现“每多有一个哥哥,该名男子被另外一名男子吸引的可能性就大一些”[89],研究者认为这可能与母体怀多次男胎产生的免疫反应有关[90][91],Blanchard也发现发生该现象的男性多数都是右撇子[92]。

其他的研究指出生理学和性倾向的相关性。在神经内分泌学与神经解剖学方面,有研究报告男女同性恋与男女异性恋间有若干脑神经核型态差异存在[93],但该研究遭到样本量不足以及选择偏误的批评,尚未得到进一步的广泛验证[94]。另一份研究指出性费洛蒙反应的差异,男性同性恋和女性异性恋的脑部会对雄二烯酮有性反应,女性同性恋和男性异性恋的脑部则对雌四烯醇有性反应[95][96]。此外,也有研究发现男性同性恋的平均生殖器长度比男性异性恋要大上些许[97]。

性倾向身分[编辑]

就科学研究和专业人员的了解,性倾向通常在童年中期至青春期初期感受到。这些情感、爱情及性吸引,可能在毫无性经验的情况下产生。不同的人在性倾向上的体验也会很不同,有人很早就确定了自己的性倾向,但也有些人在与同性或异性伴侣发生过性行为之后,才真的明确了自己的性倾向[3]。根据克莱因性倾向方格,探索自我性倾向,可由情欲吸引、性行为、性幻想、情感偏好、社交偏好、生活形态偏好、自我认同等向度著手。以上这些向度并非都要符合,不同人可能有不同的方式界定自己的性倾向,但只有本人自己透过自己对性吸引的感觉和感情欲望,才能做出判断[43]。

心理学及性别研究对于性特质(sexuality)之多面向与多样性的理解,已为当代精神医学采纳,性倾向是内在先天的特质,性行为和性身份(sexual identity)较偏向是在发展过程中自由意志的选择[98]。因此,性行为与性倾向不必然有关,与同性发生过性行为,情感偏好不一定是同性;与异性发生性行为,性幻想对象也不一定是异性[99]。例如,监狱或其它性别隔离环境中,可能致使异性恋男性和同性发生境遇性性行为,虽然他们回到外面的环境仍偏好异性[100]。有些性工作者或GV男优亦可能是从事男男商业性行为来营生的异性恋男性[101]。偏见和歧视令许多人难以接受自己的性倾向,所以认同自己的性倾向身份可能是一个缓慢的过程[3]。

主张社会建构论或酷儿理论的学者,批判或不理会性倾向的生物性成因,而是研究同性恋的社会身份如何成为社会控制的机制,或者压制了多重身份展现的可能性[102]。建构论主张,由于“同性恋”与“异性恋”的分类存在,人们不由自主地将自己“对号入座”;如果没有这番标签,只将性行为当作一种性表达就不会有“正常”与否的分野。该观点的始祖法国哲学家米歇尔·傅柯,指出“同性恋”和“同性恋者”等名称的产生,使一群“与同性发生性关系的人”正式被视为一个具有某些特征的社群。利用这些特征,人们可以清楚地将同性恋者与其他人分辨开,必要时可以将他们隔离起来。傅柯认为同性恋身份的社会建构,造成了对同性恋的压制,但对它的解构可以成为前进的武器和工具[103]。对此,Joshua Gamsom提出了批评。他说:“解构身分类别,模糊群体边界。”而当同性恋者群体边界变得模糊时,同性恋者这一族群就没有固定、坚实的身分和范围。“没有一个坚实的群体身分,就无法提出任何要求...它就难以完成任何集体行动”[104]。

出柜与人口数[编辑]

出柜源自于英文“Coming out (of the closet)”,指一个人首先承认、接受和欣赏其性倾向或性别认同,并开始将之与他人分享的历程。与之相对的,隐瞒其身份不愿表达称之为“躲在衣柜”或未出柜(Closeted)[105]。一般而言,出柜可分为三个阶段:第一阶段是认识自我,愿意对自己坦承,第二阶段是向他人出柜,将同志身份告知亲友同事,第三阶段是公开生活,将同志身份自由公开地融入生活之中。出柜并非一次性的事务,而是能够落实到每日生活反复来回的一趟旅程[106]。近年来,美国人口普查呈现同性伴侣增多的现象,似乎反映了同性恋者被社会接纳认可程度的巨大变化,越来越多同性恋者愿意公开性倾向或公开与同性伴侣的关系[107]。

LGB人口最早的大规模研究[y],首推阿尔弗雷德·金赛。他的性学报告采用金赛量表来测量性倾向的倾向程度[109],其研究发现美国近46%的男性在成人生活中,对男女都有性反应,带有至少某种程度的双性恋倾向,37%的男性曾发生同性性接触并达到快感[110]。然而其统计结果,由于采非机率抽样,局限于白人男性,且为了呈现性行为的多样面貌,不排除从监狱或感化学校寻求拥有丰富性经验受访者的缘故,遭到了不具样本代表性的批评[108][111]。金赛以后的全国性调查,则大多显示人群中同性恋比例少于早期所宣称的10%[112],一些同性恋权益组织认为,按照世界公认数据,即同性恋人口占人口总数的4%~6%的比例[113],美国同志平权组织National LGBTQ Task Force则估算LGBT人口为5–10%[114]。

关于同性恋或双性恋群体所占的人口比例,受限于同性恋的操作定义和不愿揭露其同志身份的缘故,不同的统计调查会有不同的结果[20][115]。研究者区别了三种不同的定义概念,性行为、性吸引力和性身份认同,这三者并不一定是一致的[z],并且会影响调查出来的人口比例。根据一份1995年的研究,在美国、英国和法国,完全只从事同性性行为的人只占约1%,但若定义放宽到“对同性有过性行为或者性吸引力的人(不排除对异性也有的情况)”,则比例会扩增至近20%左右[116]。相较于性吸引力或性行为,性身份认同测量到的人群比较少。1994年一份全美国的性行为研究指出,美国仅有2.41%的男性与1.32%的女性同时符合欲望、行为与认同三项同性恋测量指标[111][117]。在一份2006年的研究,20%的人报告对同性有同性恋情感,然而只有2–3%认同自己是同性恋[118]。根据UCLA威廉姆斯研究所2011年的资料,美国3.5%人口自我认同为同性恋或双性恋,8.2%表示有过同性性接触,11%承认某种程度对同性感受到性吸引力[119]。

目前几乎没有针对同性恋展开的人口普查数据,只有研究报告或抽样调查供作参考[120],各种常被人引用的“男同性恋、女同性恋或双性恋”人口数据,例如:

- 1991年,芝加哥大学国家民意调查中心执行的一般社会调查,报告过去一年内,3.2%男性有过男性性伴侣,过去五年内,4.1%男性有过男性性伴侣,自18岁起,5.1%的男性有过男性性伴侣。三者含括起来,共有3.9%为同性恋或双性恋[121]。

- 1992年,由Laumann主持的National Health and Social Life Survey利用随机样本抽出美国三千多人调查,报告过去一年内,2.7%男性有过男性性伴侣,1.3%女性有过女性性伴侣,自18岁起,4.9%男性有过男性性伴侣,4.1%女性有过女性性伴侣。自我认同为同性恋(2%)或双性恋(0.8%)男性占2.8%,自我认同为同性恋(0.9%)或双性恋(0.5%)女性占1.4%。该研究还发现认同自身为同性恋或双性恋的男女,通常有良好的教育背景,属于中等或高等社会阶层,集中在城市地区,例如美国最大12个城市,9%男性和3%女性受访者自我认同为同性恋或双性恋[115][122]。

- 1995年,Sell等人以美国、英国、法国以16-50岁的人做为母体,发现过去五年内,美国6.2%男性/3.6%女性、英国4.5%男性/2.1%女性、法国10.7%男性/3.3%女性,跟同性发生过性行为。自15岁起,有同性性行为或同性性吸引的比例,美国20.8%男性/17.8%女性、英国16.3%男性/18.6%女性、法国18.5%男性/18.5%女性[115]。

- 1998年,Christopher Bagley和Pierre Tremblay,对加拿大卡加利市18-27岁男性进行分层抽样调查,研究表示15.3%的男性“报告说有一定程度的同性恋”,其中14%和同性有过性接触,11.1%自我认同为同性恋(占5.9%)或双性恋(占6.1%),9.2%在过去半年内有过一段同性交往关系(4.3%只限同性,4.9%不限同性)[123]。

- 2006-2008年,美国疾病控制与预防中心执行National Survey of Family Growth,依机率抽样13495个15-44岁的样本,报告5.2%的男性,12.5%的女性曾有过同性性行为。自我认同为同性恋(1.8%)或双性恋(2.3%)的男性占4.1%,自我认同为同性恋(1.3%)或双性恋(2.8%)的女性占4.1%[115]。

- 2008年,卫报的Sex uncovered民调,表示6%的英国人认为自己是同性恋或双性恋,13%的人有和同性别性接触的经验[124]。2013年,经济学人报导,英国国家统计局2013年发起的调查中,1.7%的受访者自认为是男女同性恋或双性恋。英国同志平权组织Stonewall,根据英国贸易和工业部2005年的统计数据,估算5-7%的人口为男同性恋、女同性恋或双性恋。一份2013年的英国研究指出,16至44岁人群中,7%的男性和16%的女性曾有同性性行为经历[120]。

- 2013年,德国之声报导,中国卫生部门曾发布调查,处于性活跃期的中国男性同性恋者,约占性活跃期男性大众人群的2%至4%,按此估算,中国有500万至1000万男性同性恋者。青岛大学张北川教授的统计数字为,中国大陆15岁至65岁的同性恋人数约在3000万,其中男性2000万,女性1000万[113]。

社会运动与人权[编辑]

法律[编辑]

直到19世纪,很多接受了拿破仑法典的地区,并没有明确禁止同性性行为,但是很多采纳了英国的习惯法系统的国家,则保留了反鸡奸条例并处死同性恋者,这种情况一直沿袭到19世纪末。

到了20世纪,随著同志权利的兴起,作为公民权利的一部分,以及学术机构对性行为的研究而产生的酷儿研究的出现,使得媒体上出现了同性恋形象,并改变了社会对同性恋的认同程度。

英国的沃芬敦报告是西方国家对同性恋合法化的转折点,很多西方文明国家现在已经对同性恋或同性恋行为进行了合法化。一系列的欧洲国家,例如荷兰、德国等已经改变法律或者允许同性婚姻或者在法律上认可长期的同性恋关系;一些国家开始允许同性恋伴侣收养子女。而公开承认是同性恋、双性恋或过去曾经进行过同性性行为的政治家的人数也在上升。这包括了前英国国防秘书附属梅杰(John Major)、波蒂略(Michael Portillo);公开的同性恋政治家大卫·诺里斯(David Norris)是爱尔兰参议院议员;而现任以及前任爱尔兰总统玛丽·麦阿里斯(Mary McAleese)和玛丽·罗宾逊是爱尔兰同性恋法律改革运动(Campaign for Homosexual Law Reform)的创始人。这个组织曾在爱尔兰对同性恋合法化过程中起重要作用。

对同性性行为立法和合法化,以及同性婚姻和无性别详述的公民结合是同志社运人士的主要目标,以保护同性伴侣和家庭。

最近几年,一些地区放松了或取消了歧视同性恋的法律,包括鸡奸法和禁止同性恋参军的条例。

1951年,保加利亚合法化成年人之间的同性性行为,匈牙利和捷克斯洛伐克则于1961年通过,在英国(英格兰和威尔士),1967年把21岁以上成年人自愿的同性性行为合法化,苏格兰在1980年跟进,北爱尔兰则于1982年跟进,承诺年龄在1994年从21岁下降到18岁,并于2000年在大不列颠调低到16岁和北爱尔兰的17岁,使同性性行为的承诺年龄与异性性行为的承诺年龄一致。

在美国,这个趋势在2003年6月26日达到顶峰,当时美国的最高法院在劳伦斯对决德克萨斯州的判决中认为,美国州宪法中把两个成人间私人的、非商业化的性行动(包括同性性行动)判为犯罪是违反宪法的(参见鸡奸法),并废除了全国的鸡奸法。

在中华人民共和国,《中华人民共和国刑法》各版中均没有明确将同性性行为定为犯罪的条文,但也没有受到法律保护,且大多数中国人对同性性行为仍然持反感态度。1983年至1996年间,同性恋行为被中华人民共和国卫生部定为一种变态心理的神经疾病;期间,大型的、在公共场合的、聚众性质的同性恋行为(如舞厅、酒吧、卖淫等)被定为流氓罪。2001年4月20日,卫生部《CCMD-3 中国精神障碍分类与诊断标准》第三版出版,诊断标准中对同性恋的定义将非常详细,指同性恋的性活动并非一定是心理异常。

印度德里的高等法院裁决,在彼此同意的状况下,两个同性成年人进行性行为不是刑事犯罪。此一裁决推翻了已经有148年历史、英国殖民时代留下的法律,认为同性性行为有罪的法律。以前同性间的性行为可被判处10年有期徒刑。2013年12月11日,印度最高法院最新的宣判推翻了德里高等法院的判决,表示同性性行为除罪化应该由议会立法来决定。

印度政府表示,尊重最高法院的判决,但没有表明政府是否有计划修改法律。

不过,上述国家的趋势并不是在世界上所有国家都一样的。在一些国家,鸡奸仍然被认为是犯罪行为,目前较不接受同性恋及对同性性行为判处有期徒刑与极刑的国家,普遍分布于回教地区的非洲、西亚及南亚等地区。其中有期徒刑包括在孟加拉、不丹、马尔代夫、新加坡、乌干达、法属圭亚那,而更严重的死刑刑罚包括在阿富汗、伊朗、巴基斯坦、毛里塔尼亚、尼日利亚、苏丹、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国以及也门。同性性行为在这些国家中仍然会被判以极刑。

社会态度与身心健康[编辑]

社会态度[编辑]

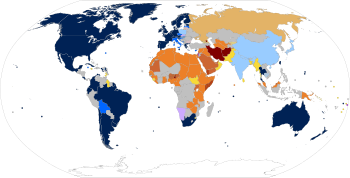

| 同性性行为合法 | 同性性行为非法 | ||

| | 同性婚姻法制化 | | 违法但未执行或极少执行 |

| | 非婚姻形式的伴侣登记、民事结合 | | 有期徒刑 |

| | 承认事实上的同居关系 | | 无期徒刑 |

| 承认外国同婚伴侣但不承认本国 | | 死刑但未施行或极少施行 | |

| | 有限承认(外国居留权) | | 法外处决 |

| | 无任何保障 | | 死刑 |

| | 言论及结社自由受法律限制 |

不同社会对待同性恋的态度因时地的不同而有很大差别。从承认同性婚姻到完全禁止。

有些地方承认同性恋拥有与异性恋同等的权利和保障,包括婚姻。但另一方面,一些地方则严格限制所有公民只维持异性恋关系。同性间的亲密关系是非法行为并会受到最高至死刑的惩处。这些地方包括一些原旨主义穆斯林地区,例如尼日利亚的部分地方。

另一方面就算是承认同性恋合法地位的西方国家,歧视和欺负同性恋人士的事件也时有所闻。而一些国家虽然法律并无将同性恋列为非法对象,但却也没像西方那样利用法律来保障其人权,导致同性恋人士只能在社会底层挣扎或苦无没有帮助他们解决困境的管道。

同志有时也成为政府转移注意的替罪羔羊,比如在二战期间纳粹德国对同志的屠杀。1950年代美国的红色恐怖期间,在麦卡锡主义下的美国,对同志进行了迫害。[来源请求]

反对者[编辑]

在反对同性恋的态度中,有一种称为“恐同症(Homophobia)”,所谓的恐同症也 就是对同性恋抱持偏见、歧视,厌恶同性恋的的一种心理,1972年George Weinberg于《Society and the Healthy Homosexual》一书中定义恐同症为“畏惧跟同性恋沾上关系”,恐同症并不是仅发生于异性恋身上,也会出现在同性恋者,如美国的政治人物麦卡锡及胡佛,为掩饰自己的性倾向,反而对同性恋进行大规模肃清,1990年5月17日,世界卫生组织(WHO)将同性恋从精神病名册中除名,法国学者Louis-Georges Tin遂发起每年5月17日为国际反恐同日(International Day against Homophobia,简称IDAHO)以降低对同性恋的歧视。

宗教[编辑]

许多宗教对同性恋问题发表声明,不同的宗教,甚至是宗教中不同的教派对待同志和同性性行为有着不同的的态度。但从总体上看,大多数的亚伯拉罕宗教反对同性性行为。

改变性取向[编辑]

目前没有严谨的科学研究能证实性倾向改变措施能改变一个人的性倾向。尽管如此,一些基督教组织由于信仰因素,透过劝导、祈祷或其他方式企图使同性恋转变为异性恋或者离弃同性恋。一些宗教提供转化疗法宣称能改变性取向。这些疗法受到医学界和科学界的批评,因为它们带来的压抑感可能导致治疗者自杀。“美国精神学学会”于1997年通过决议,宣示从事这种疗法的医生将被认为是缺乏职业伦理。

二十世纪初,同性恋在西方社会仍普遍受法律压迫;在1952年精神医学会出版第一版精神疾病的诊断列表,同性恋被列为其中。然而该分类系统很快就受到国家心理卫生局所赞助研究的强烈检视。该研究以及后续研究都未能发现任何实证资料证实同性恋心理异常,而不能就只是普通和健康的性倾向。随著研究资料益发充实,医疗心理卫生专业人员和社会、行为科学家都同意将同性恋列为疾病是基于社会偏见。1973年,“美国精神医学学会”承认科学研究的证据,将同性恋从精神疾病的诊断列表(DSM-III-R)中去除。[125]。

美国精神医学学会于1973年把同性恋从精神疾病的诊断列表(DSM-III-R)中去除。在美国精神医学学会1998及2000年的对性向治疗的公开表态宣言(Position Statement)提到1973年精神病学协会审核相关资料后判定,同性恋无法定义为心理疾病,在1987,ego-Dystonic Homosexual(自我矛盾性同性恋)亦以同样原则,不包含在精神疾病的诊断列表(DSM-III-R)[126]美国精神医学学会指出“目前尚没有足够的科学研究证实改变性倾向的治疗安全或有效”[127]。有一些经历过改变性倾向疗法的人表示,试图改变性倾向有潜在性的危害。[128][129][130][131][132]

1997年,美国心理学会表示,人类不能选择作为同性恋或异性恋,而人类的性取向不是能够由意志改变的有意识的选择。协会更进一步表示:事实上,有很多同性恋者生活得很成功和幸福,但是一些同性恋者或双性恋者可能会试图通过疗法改变自己的性取向,有时这是受到家庭成员或宗教团体施加的压力所致。但事实是,同性恋不是一种疾病,因此也没有必要进行治疗,而且也是不能改变的。美国心理学会亦表示:临床经验表明,那些试图寻找转变疗法的人通常是因为社会的偏见所造成的内在同性恋恐惧症所致。而那些能够正面接受自己性取向的男女同性恋者能比那些不能接受自己性取向的人获得更好的自我适应能力。[133] 1999年11月,美国心理学会及美国精神医学学会等机构发表报告,指改变性倾向会引致焦虑和罪恶感,成功改变的可能性亦几近零。

中国在2001年新版的《精神病诊断和统计手册》将同性恋从名单项目中取消。中国精神病学协会8,000名成员认为,同性恋并不是反常行为,而同性恋者亦能带领完全正常的生活。[134]。

于2012年5月17日,世卫注美洲的办事处,泛美洲卫生组织,就性向治疗和尝试改变个人性倾向的方法,发表一份用词强烈的英文声明《为一种不存在的疾病治疗("Cures" for an Illness that Does Not Exist)》。声明强调,同性恋性倾向仍人类性向的其中一种正常类别,而且对当时人和其亲近的人士都不会构成健康上的伤害,所以同性恋本身并不是一种疾病或不正常,并且无需要接受治疗。世卫在声明中再三指出,改变个人性倾向的方法,不单没有科学证据支持其效果,而且没有医学意义之馀,并会对身体及精神健康甚至生命形成严重的威胁,同时亦是对受影响人士的个人尊严和基本人权的一种侵犯。世卫亦藉发表该声明提醒公众,虽然有少数人士可以能够在表面行为上限制表现出自身的性向,但个人性倾向本身一般都被视为个人整体特征的一部分和不能改变;所以,是十分重要的去,阻止采用那些视同性恋为“偏差”或“选择”并且因而可以透过“意志力”或“治疗”去改变的理论。声明内容同时谴责提供性向治疗的医护人员,是把他们自己与社会偏见看齐,并且反映他们对个人性倾向和性健康议题的绝对无知。世卫亦提醒各国的医护人员,如果向同性恋者指出他们是患上“缺陷”并且需要寻求改变,是等同于违反医学道德的第一道原则:“首要的事,不要造成伤害(First, do no harm)”。[135]世卫同时透过声明呼吁各地政府,应强烈反对当地的诊所和医院提供性向治疗,并应立法惩处或制裁提供性向治疗的医疗机构。世卫并且建议各地政府应多向公众进行个人性向教育,以消除公众对同性恋者的性倾向歧视。[136]

历史与文化[编辑]

历史上的同性恋文化[编辑]

通常认为同性性关系在古希腊是很普遍的,但是K.J.多佛(Kenneth Dover)指出,这样的关系和男女间的婚姻关系并存,而是发生在之前或一起,一个成年男子会有一个未成年男子同伴,他会成为“爱者”(erastes),而较年轻的成为“被爱者”(eromenos),在这种关系中,被爱者感到渴望被认为是不适宜的,因为他还没有男子气概,受到欲望和尊敬的驱使,爱者会无私地奉献所有被爱者要求的用于繁荣社会的教育。

一个经常争论的焦点是在现代社会以前的同性恋和现代社会的同性恋是不同的(现代社会中的同性恋更多由平等观念所建构,而之前的同性恋则由时代、性别以及社会 阶层所建构),批评者争论说,虽然不同时代的同性恋者有不同的特征(如同异性恋者),但是潜藏的欲望机制一直存在,它不是我们现代社会的产物,同时,尽管 同性恋的表现方式与社会结构紧密相连,但它的特质却总是稳定的、持久的[103][79]。

现代同志文化[编辑]

同性恋者在二十世纪的社会运动过后,逐渐凝聚为一个争取平权的身份认同群体,产生了一些区别其他社会群体的次文化。通常这种文化身份也扩展至双性恋、变性者或者跨性别者在内。当代同志文化随著地区和在地社群而呈现多样面貌,其中对于同性恋者来说,比较重要的象征或活动包括彩虹旗、粉红三角形、同志偶像、同志国歌、骄傲游行、同志派对、同志运动会、同志电影展等等。

同志旅游逐渐成为吸引商家目光的新市场[137],著名华人地区的同志景点,例如第一家同志书店,晶晶书库,于1999年1月1日创立,是华人地区同志运动的先驱之一,也是台湾重要同志运动的象征。西门红楼广场,汇集十馀家男同志小酒吧、咖啡厅、内衣服饰店等商家。2007年台北与东京、曼谷一同被知名同志杂志《OUT》评为“亚洲对同志最友善的城市”之一[138]。

动物界同性之间的性行为[编辑]

同性性行为可见于鸟类和哺乳动物,比如猿,有人认为这种性行为与雄性社会组织以及社会支配理论有关,监狱同性性行为、军营同性性行为等通常被认为是非同性恋或境遇性性行为,表现出类似“支配”的特征。

在实行母氏社会模式的倭黑猩猩群体里也能发现同性性行为;澳洲雄性黑天鹅常会两两结成配偶对子,或与雌性天鹅组成三人家庭以繁殖后代,雄性绵羊间有与人类相似的同性恋现象,2004年3月的一个针对雄性绵羊的研究显示,雄性绵羊中的同性恋行为与它们大脑中一个叫做“绵羊双性核子”的部分有关系,这项研究和其它的研究显示动物在进行性伴侣的选择时是根据其脑部存在的差异,而并非通常所认为的动物性别差异。

参见[编辑]

注释[编辑]

- ^ 第一个同志新闻群组是1983年设立的net.motss,后来更名为soc.motss。该群组有可能是世界上第一个同志网路空间[48]。对于当时遭到社会排挤与异样眼光看待的同性之爱和同志来说,以MOTSS之名所形成的网路空间是很重要的社交互动场所[49]。

- ^ 中国古代不用本质性的“性倾向身份”界定人,而是用“分桃之爱”、“男风”等,描述喜好同性的行动、倾向和偏好现象[67],处于男男情欲关系的人未必其性倾向就是同性恋,例如小唱、相公等卖色者可能难以判定他们是乐于如此或沦落到被迫如此,因此古代指涉同性情欲的词汇未必具备现代性倾向的内涵[68][69]。

- ^ 《汉书·佞幸传》:贤宠爱日甚,为驸马都尉侍中,出则参乘,入御左右,旬月间赏赐絫钜万,贵震朝廷。常与上卧起。尝昼寝,偏藉上袖,上欲起,贤未觉,不欲动贤,乃断袖而起。其恩爱至此。

- ^ 《战国策·魏策》:魏王与龙阳君共船而钓,龙阳君得十馀鱼而涕下…对曰:“…今以臣凶恶,而得为王拂枕席。今臣爵至人君,走人于庭,辟人于途。四海之内,美人亦甚多矣,闻臣之得幸于王也,必褰裳而趋王。臣亦犹曩臣之前所得鱼也,臣亦将弃矣,臣安能无涕出乎?”魏王曰:“误!有是心也,何不相告也?”于是布令于四境之内曰:“有敢言美人者族。”

- ^ 《韩非子·说难》:弥子瑕母病,人闲往夜告弥子,弥子矫驾君车以出,君闻而贤之曰:“孝哉,为母之故,忘其刖罪。”异日,与君游于果园,食桃而甘,不尽,以其半啖君,君曰:“爱我哉,忘其口味,以啖寡人。”及弥子色衰爱弛,得罪于君,君曰:“是固尝矫驾吾车,又尝啖我以馀桃。”

- ^ 《红楼梦》:名唤冯渊,父母俱亡,又无兄弟,守著些薄产度日。年纪十八九岁,酷爱男风,不好女色。

- ^ 《汉书·佞幸传》:柔曼之倾意,非独女德,盖亦有男色焉。观籍、闳、邓、韩之徒非一,而董贤之宠尤盛,父子并为公卿,可谓贵重人臣无二矣。

- ^ 《绿野仙踪》:这谷大恩是个小官出身,幼年时与尤魁不清楚。如今虽各老大,到的还是知己。

- ^ 《金瓶梅》第96回:“这侯林儿晚夕干敬济后庭花,足干了一夜。亲哥、亲达达、亲汉子、亲爷,口里无般不叫将出来…众人看见敬济,不上二十四五岁,白脸子,生的眉目清俊,就知是侯林儿兄弟,都乱调戏他。”

- ^ 《万历野获编补遗·契兄弟》:闽人酷重男色,无论贵贱妍媸,各以其类相结:长者为契兄,少者为契弟。其兄入弟家,弟之父母抚爱之如婿;弟后日生计及娶妻诸费,俱取办于契兄。其相爱者,年过而立,尚寝处如伉俪[70]。

- ^ 《申报·赛金花遇贵二志》︰名伶于庄儿之相好,如立侍郎、余御史等皆以风流自命,向喜水旱并进者。于庄儿为相公,乃旱路英雄,与立侍郎、余御史均有香火缘[71]:199。

- ^ 《石点头》:那男色一道,从来原有这事,读书人的总题,叫做翰林风月。

- ^ 《晋书·五行志》自咸宁、太康之后,男宠大兴,甚于女色,士大夫莫不尚之。《敝帚斋馀谈》:乃令童子善淫者,乘醉纳其茎。梦中不觉,欢洽惊醒。其童愈嬲之不休,益畅适称快。密问童子知出主人意,乃大呼曰:“龙山真圣人!”…龙山为主人别号。自是遂溺于男宠,不问妍媸老少,必求通体。

- ^ 《醉醒石》:不知这些大户人家,倚著有两分钱,没个不畜妾置婢。但其中或苦干大娘禁制的;或苦于同辈专宠的;或主人浓于书史,急于经营,昏于怀酌;或情分外宠,里边返不及。

- ^ 《阅微草堂笔记·滦阳消夏录》:有书生嬖一娈童,相爱如夫妇。

- ^ 《孔子家语》:齐师侵鲁,公叔务人遇人入保,负杖而息。务人泣曰:“使之虽病,任之虽重,君子弗能谋,士弗能死,不可也。我则既言之矣,敢不勉乎?”与其邻嬖童汪锜乘往,犇敌死焉。皆殡。鲁人欲勿殇童汪锜,问于孔子。子曰:“能执干戈以卫社稷,可无殇乎。”《左传·哀公十一年》:公为与其嬖僮汪锜乘,皆死皆殡,孔子曰,能执干戈以卫社稷,可无殇也。

- ^ 《京师偶记》:泣童割袖之风盛行于世,执役无俊仆,皆以为不韵;侑酒无歌童,便为不欢[72]。

- ^ 《旧京遗事》:唐宋有官妓侑觞,本朝惟许歌童答应,名为小唱。而京师又有“小唱不唱曲”之谚。每一行酒止,传上盏及诸菜,小唱技俩尽此焉。小唱在莲子胡同,实与倡无异,其殊好者,或乃过于倡。有耽之者往往与托合欢之梦矣[73]。

- ^ 《品花宝鉴》:这一片钟情爱色之心,却与别人不同。视这些好相公与那奇珍异宝、好鸟名花一样,只有爱惜之心,却无亵狎之念。所以这些名旦,个个与他忘形略迹。

- ^ 《汉书·外戚传》:臣遣从事掾业、史望验问知状者掖庭狱丞籍武,故中黄门王舜、吴恭、靳严,官婢曹晓、道房、张弃,故赵昭仪御者于客子、王偏、臧兼等,皆曰宫即晓子女,前属中宫,为学事史,通诗,授皇后。房与宫对食。应劭曰:“宫人自相与为夫妇名对食,甚相妒忌也。”

- ^ 《永明县志》:此风桃州尤甚,其母亦为女计消遣,访他家之女年貌相若者,使其女结为内交,桃州谓之行客…相处以切磋鍼黹其间…况有因此而含垢包羞者[75]。

- ^ 《道县志》:清末至民国时期,农村未婚女子有结拜姊妹的习俗。多为富家闺女,豆蔻年华,情窦初开,因不满旧式包办婚姻,又不敢自由恋爱,对异性存畏惧心理,遂同性相恋,结为姊妹(俗称结客)常同屋同居,早晚相伴,俨如夫妻,甚至相约不嫁[75]。

- ^ 《粤游小志》:若婢女不愿嫁,积资自赎开脸佣工者,广俗谓之自梳妹,实为物色尚未有属也。至广州女子,多以拜盟结姊妹,名金兰会…近十馀年风气又复一变,则竞以姊妹花为连理枝矣。且二女同居,必有一女俨若藳砧者…又谓之拜相知,凡妇女定交后情好绸缪,逾于琴瑟,竟可终身不嫁。《岭南杂事诗钞》:香闺结友倍情痴,盟重金兰信不疑。翻手作云覆手雨,芳心从此薄男儿[76]。

- ^ 《后续岭南即事·戒契相知文》:结拜相知,借称姊妹。始共言,继共笑,两两情投。日同坐,夜同眠,双双意合。于是指白水一联盟,对青灯而发誓。十年不字,本是无郎,二女同居,何妨作婿。以上颠倒,帐中认作鸳鸯。[77]。

- ^ 通说同性恋占人口比例10%,然而该说法仅为金赛报告中 同性恋占男性人口比例的其中一份数据,并且其定义为“16到55岁之间,三年内为完全或将近完全的同性恋”(10 per cent of the males are more or less exclusively homosexual for at least three years between the ages of 16 and 55)[108]。

- ^ 同性恋的操作定义可分为性行为、性吸引力和性身份认同,然而这三者仍然很难完全一致地测量到同性恋所占的人口比例。例如,性行为虽然有客观的测量和准则,但是“过去一年内”、“过去五年内”、“18岁以后”或“曾经有过”同性性行为的比例会有所不同,而且会排除掉是同性恋但尚未有过性行为的人。而一个人对自我的性身份认同很可能大相迳庭,不同的世代、族群、地区、教育程度会影响自我是否接受同性恋或同志的身份标签。性吸引力的测量则又取决于多大程度的好感, 算是有性吸引力,定义为“双性都有”、“仅限于同性”测量到的比例又会有所差异。

参考文献[编辑]

- ^ 同性戀. 重編國語辭典修訂本. 中华民国教育部. 外部链接存在于

|title=(帮助) - ^ 2.0 2.1 台湾同志谘询热线协会. 認識同志手冊 (PDF). 2011.

- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 美国心理学学会. 解答你的問題:深入理解性傾向和同性戀 (PDF). 2008.

- ^ 4.0 4.1 4.2 Royal College of Psychiatrists. Royal College of Psychiatrists' statement on sexual orientation (PDF). 2014 [2015-04-07].

- ^ Royal College of Psychiatrists. Submission to the Church of England's Listening Exercise on Human Sexuality. 2007 [2015-04-07].

- ^ 6.0 6.1 6.2 Frankowski, Barbara L.; American Academy of Pediatrics Committee on Adolescence. Sexual orientation and adolescents. Pediatrics. 2004, 113 (6): 1827–32. PMID 15173519. doi:10.1542/peds.113.6.1827. 已忽略未知参数

|month=(建议使用|date=) (帮助); - ^ Långström, N.; Rahman, Q.; Carlström, E.; Lichtenstein, P. Genetic and Environmental Effects on Same-sex Sexual Behavior: A Population Study of Twins in Sweden. Archives of Sexual Behavior. 2008, 39 (1): 75–80. PMID 18536986. doi:10.1007/s10508-008-9386-1.

- ^ 叶金源. 對於同性戀者常有的疑問. 成功大学医学院. 2007-03-27 [2015-04-07].

- ^ American Psychological Association. Resolution on Appropriate Affirmative Responses to Sexual Orientation Distress and Change Efforts. 2009 [2015-04-07].

- ^ American Psychiatric Association. Position Statement on Therapies Focused on Attempts to Change Sexual Orientation (Reparative or Conversion Therapies) (PDF). 2000 [2015-04-07].

- ^ Pan American Health Organization/World Health Organization. Cures for an Illness That Does Not Exist. 2012-05-17 [2015-04-07].

- ^ 同志公民 Out & Vote. 世衛就性傾向及改變性向措施的聲明全文(中文譯本). 2013 [2015-04-14].

- ^ Bruce Bagemihl. Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity. St. Martin's Press. 1999. ISBN 9780312192396.

- ^ Volker Sommer; Paul L. Vasey (编). Homosexual Behaviour in Animals: An Evolutionary Perspective. Cambridge University Press. 2006. ISBN 9780521182300.

- ^ University of California - Riverside. Same-sex Behavior Seen In Nearly All Animals, Review Finds. Sciencedaily. 2009-06-17 [2015-04-14].

- ^ 夏洛克. 自然界中的斷背山:動物的同性性行為. 环境资讯中心. 2013-11-13 [2015-04-14].

- ^ 同志. 重編國語辭典修訂本. 中华民国教育部. 外部链接存在于

|title=(帮助) - ^ 18.0 18.1 18.2 洪林琼照;金家玉;连柏恩 (编). 2010年認識同志手冊 (PDF). 台北市政府民政局. 2010.

- ^ LeVay, Simon. Queer Science: The Use and Abuse of Research into Homosexuality. Cambridge: The MIT Press. 1996. ISBN 9780262621199.

- ^ 20.0 20.1 Meyer, Ilan H.; Wilson, Patrick A. Sampling Lesbian, Gay, and Bisexual Populations (PDF). Journal of Counseling Psychology. 2009, 56 (1): 23–31. doi:10.1037/a0014587.

- ^ Ramon Johnson. Why The Total Number Of Gay People In The World Can't Be Counted. About.com. [2015-04-14].

- ^ Susan Donaldson James. Census 2010: One-Quarter of Gay Couples Raising Children. Contra Costa Times. 2011-06-23 [2015-04-12] (英语).

- ^ Gates, Gary J.; Cooke, Abigail M. United States Census Snapshot: 2010 (PDF). Williams Institute, UCLA School of Law. 2011 [2015-04-14].

- ^ 译同平权影像集. Zach Wahls - 我的兩個媽 (My Two Moms). 2014-04-21 [2015-04-14].

- ^ 吴珮如. 「我的家庭很健康」女同志力爭收養小孩. 苹果日报. 2015-03-13 [2015-04-07] (中文(台湾)).

- ^ 中國同志家庭面臨重重考驗. 凤凰周刊. 2015-12-10 [2015-12-10] (中文(中国大陆)).

- ^ 20110812 世界新聞網:陳子良的男同志家庭 坎坷之後 多甜蜜/20130715 兩爸三遷為孩子 尋友善同志圈/20130715 台美男男婚 「老公」妹妹代孕生子. 爽歪歪 SongYY. [2015-08-07].

- ^ The Androphile Project. 同性戀史研究:男性愛的世界史. 2009 [2015-04-07].

- ^ Declaration of Montréal. 2006 [2015-04-08].

- ^ 日惹原則——關於將國際人權法應用於性傾向和性別認同相關事務的原則. 2006 [2015-04-20].

- ^ Joint Statement on the Rights of LGBT Persons at the Human Rights Council. 2011 [2015-04-20].

- ^ 桑梓兰. 浮現中的女同性戀: 現代中國的女同性愛欲. 国立台湾大学出版中心. 2014.

- ^ homosexual. Oxford Dictionaries. Oxford University Press.

- ^ Nikolai Endres. Kertbeny, Károly Mária. Claude J. Summers (编). glbtq. glbtq, Inc. 2006.

- ^ Jim Burroway. Today In History: The Love That Dares Not Speak Its Name Gets A Name. Box Turtle Bulletin. 2008-05-06 [2015-04-19].

- ^ 36.0 36.1 36.2 36.3 36.4 36.5 晗莫莫. 同性之戀. 右灰文化. 2012.

- ^ Hunnicutt, Alex. Krafft-Ebing, Richard von. Claude J. Summers (编). glbtq. glbtq, Inc. 2006.

- ^ Jonathan Katz. The Invention of Heterosexuality. University Of Chicago Press. 2007.

- ^ GLAAD. Media Reference Guide. 2014.

- ^ 40.0 40.1 les+. LGBT媒體報導建議手冊 (PDF). 2012.

- ^ Is it offensive to call a gay person "homosexual"?. Quora. 2013 [2015-04-16].

- ^ 林迈克. 同志簡史. [2015-04-12].

- ^ 43.0 43.1 43.2 43.3 43.4 43.5 赵淑珠;郭丽安;刘安真. 認識同志教育資源手冊 (PDF). 中华民国教育部. 2008. ISBN 9789860154757.

- ^ 甄晓菲. [電影]是是非非同性戀影展. 南方周末. 2007-12-18 [2015-04-12] (中文(中国大陆)).

- ^ 姜洋. 認識同志的彩虹世界──專訪臺灣同志諮詢熱線協會呂欣潔主任. 幼狮教学电子报. 2010-05-12 [2015-04-12] (中文(台湾)).

- ^ 林玮丰. 異性戀,該你出櫃了!. 立报. 2011-10-25 [2015-04-12] (中文(台湾)).

- ^ Eric S. Raymond. MOTSS. The New Hacker's Dictionary. MIT Press. 1996. ISBN 9780262680929.

- ^ David Auerbach. The First Gay Space on the Internet. Slate. 2014-08-20 [2015-04-16] (英语).

- ^ 小熊. 在網路中逐漸瓦解的同志孤獨感. 同位素电子报 (智邦生活馆). 2000 [2015-04-16] (中文(台湾)).

- ^ 喀飞. 在網路建造同性戀邦聯 ──台灣學術網路「同性之愛」版發展史. 彩虹夜总会:同志运动的历史纪录. 1995-11-12 [2015-04-15].

- ^ 酷儿论坛. 酷兒論壇MOTSS告杭州大一新生書:你需要的不僅僅是一個攪基指南. 豆瓣. 2012-09-10 [2015-04-17].

- ^ Homosexual Slang Terms. YourDictionary.

- ^ 黄道明. 從玻璃圈到同志國:認同形構與羞恥的性/別政治—一個《孽子》的連結 (PDF). 台湾社会研究季刊. 2006, 62: 1–36.

- ^ 寫給新聞媒體的性別小辭典. 当今大马. 2011-06-13 [2015-04-15] (中文).

- ^ 陈佩甄. Queer That Matters in Taiwan─以翻譯造就的台灣酷兒. 文化研究月报. 2005, 45.

- ^ Is "Queer" a Derogatory Word?. wiseGEEK. [2015-04-15].

- ^ Gamson, Joshua. Must Identity Movements Self-Destruct? A Queer Dilemma (PDF). Social Problems. 1995, 42 (3): 390–407.

- ^ 58.0 58.1 gay. Online Etymology Dictionary.

- ^ gay. Oxford Dictionaries. Oxford University.

- ^ 新興詞彙. 羊城晚报. 2008-11-10 [2015-04-12] (中文(中国大陆)).

- ^ 61.0 61.1 Paul Baker. Polari - The Lost Language of Gay Men. Routledge. 2002. ISBN 9780415261807.

- ^ Sims, Andrea D. Gayspeak. Claude J. Summers (编). glbtq. glbtq, Inc. 2006.

- ^ 63.0 63.1 力宏勋. 男同志的意象─台灣在地性的視野. 国立政治大学民族研究所. 2013.

- ^ John Hollywood. Gay Men: Are You a Jock, Otter, Bear or Wolf?. HubPages. 2015-04-09 [2015-04-16].

- ^ Ken Cage; Moyra Evans. Gayle: The Language of Kinks and Queens, A History and Dictionary of Gay Language in South Africa. Jacana Media. 2003. ISBN 9781919931494.

- ^ lesbian. Online Etymology Dictionary.

- ^ Bret Hinsch. Passions of the Cut Sleeve: The Male Homosexual Tradition in China. University of California Press. 1992: 7. ISBN 9780520078697.

- ^ 吴瑞元. 古代中國同性情慾歷史的研究回顧與幾個觀點的批評 (PDF). 何春蕤 (编). 從酷兒空間到教育空間. 麦田: 158–197. 2000.

- ^ 吴瑞元. 在情慾的視野中發現同性情慾歷史——情慾歷史的特色與古代同性情慾歷史的建構 (PDF). 史汇. 1997, 2: 81–102.

- ^ 秦家小九. 契兄弟—明朝那些同性婚姻. 科学人. 2011-08-19 [2015-04-19].

- ^ 小明雄. 中國同性愛史錄. 粉红三角. 1997. ISBN 9789628516018.

- ^ 朱丽霞. 明清同性戀文化的詮釋與思考:以明清之際男性同性戀為例. 江淮论坛. 2009, 4.

- ^ 萧涵珍. 晚明的男色小說:《宜春香質》與《弁而釵》. 国立政治大学中国文学研究所. 2003: 33.

- ^ 张在舟. 曖昧的歷程:中國古代同性戀史. 中原农民出版社. 2001. ISBN 7534818915.

- ^ 75.0 75.1 曾春娥. 中國古代女同性戀的發展歷史. 中国性科学. 2005, 4.

- ^ 76.0 76.1 张杰. 中國古代的女性同性戀 (PDF). 树德人文社会电子学报. 2010, 6 (1).

- ^ 黄淑祺. 李漁戲曲《憐香伴》中的女性情誼 (PDF). 世新中文研究集刊. 2009, 5: 167–194.

- ^ Qazi Rahman; Glenn D. Wilson. Born gay? The psychobiology of human sexual orientation. Personality and Individual Differences. 2003, 34 (8): 1337–82 [2015-08-07]. doi:10.1016/S0191-8869(02)00140-X.

- ^ 79.0 79.1 'Gay genes': science is on the right track, we're born this way. Let’s deal with it.. the Guardian. 2015-07-24 [2015-08-07].

- ^ Dean H. Hame, etc. A Linkage Between DNA Markers on the X Chromosome and Male Sexual Orientation (PDF). Science. 1993, 261 (5119): 321–327.

- ^ A. R. Sanders, etc. Genome-wide scan demonstrates significant linkage for male sexual orientation. Psychological Medicine. 2014, 45 (7): 1379–1388. doi:10.1017/S0033291714002451.

- ^ Andy Coghlan. Largest study of gay brothers homes in on 'gay genes'. NewScientist. 2014-11-17 [2015-04-26] (英语).

- ^ 王弘毅. 同性戀是天生後天的老梗有新梗嗎?有!所以是...... 大大养成所. 2014-02-12 [2015-04-26].

- ^ Sarah Knapton,. Being homosexual is only partly due to gay gene, research finds. Telegraph. 2014-02-13 [2015-04-26] (英语).

- ^ 陆子钧. 同性戀可能源於子宮. 泛科学. 2012-12-14 [2015-04-26].

- ^ Garcia-Falgueras A.; Swaab D.F. Sexual Hormones and the Brain: An Essential Alliance for Sexual Identity and Sexual Orientation. Pediatric Neuroendocrinology. 2010, 17: 22–35. PMID 19955753. doi:10.1159/000262525.

- ^ Melissa Hines. Sex-related variation in human behavior and the brain. Trends in Cognitive Sciences. 2010, 14 (10): 448–456. doi:10.1016/j.tics.2010.07.005.

- ^ lescholar. 同性戀的成因:先天或後天?(暫稿). 同性恋的学术研究. 2013-09-03 [2015-04-26].

- ^ Ray Blanchard. Birth order and sibling sex ratio in homosexual versus heterosexual males and females. Annual Review of Sex Research. 1997, 8: 27–67. PMID 10051890.

- ^ Ray Blanchard. Fraternal Birth Order and the Maternal Immune Hypothesis of Male Homosexuality. Hormones and Behavior. 2001, 40 (2): 105–114. PMID 11534970. doi:10.1006/hbeh.2001.1681.

- ^ 研究:出生顺序影响智商、健康和性取向?.

- ^ Ray Blanchard. Review and theory of handedness, birth order, and homosexuality in men 13 (1): 51–70. 2008. doi:10.1080/13576500701710432.

- ^ Simon LeVay. A difference in hypothalamic structure between heterosexual and homosexual men. Science. 1991, 30 (5023): 1034–1037. doi:10.1126/science.1887219.

- ^ William Byne, etc. The Interstitial Nuclei of the Human Anterior Hypothalamus: An Investigation of Variation with Sex, Sexual Orientation, and HIV Status. Hormones and Behavior. 2001, 40 (2): 86–92. doi:10.1006/hbeh.2001.1680.

- ^ Ivanka Savic; Per Lindström; Hans Berglund. Brain response to putative pheromones in homosexual men. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2005, 102 (20): 7356–7361. doi:10.1073/pnas.0407998102.

- ^ Ivanka Savic; Per Lindström; Hans Berglund. Brain response to putative pheromones in lesbian women. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2006, 103 (21): 8269–8274. doi:10.1073/pnas.0600331103.

- ^ Anthony F. Bogaert; Scott Hershberger. The Relation Between Sexual Orientation and Penile Size. Archives of Sexual Behavior. 1999, 28 (3): 213–221. doi:10.1023/A:1018780108597.

- ^ 赖孟泉; 纪品志. 不再是醫師: 簡述當代精神醫學對性傾向的觀點 (PDF). 辅导季刊. 2009, 45 (4): 58–70.

- ^ 性取向與性行為概念不同. 明报. [2015-04-26] (zh--hk).

- ^ 林惠铃. 同性戀青少年認同問題之探討與建議. 网路社会学.

- ^ Gay For Pay Porn Stars: Are They Really Gay?. Huffington post. 2013-12-27.

- ^ 郭晓飞. 本質的還是建構的?論性傾向平等保護中的「不可改變」進路 (PDF). 法学家. 2009, 2009 (1): 123–139.

- ^ 103.0 103.1 二言. 同性戀:本質還是建構?. 中国人民大学性社会学研究所. [2015-08-07].

- ^ 杨惠南. 我所知道的台灣同性戀佛教徒. 弘誓双月刊.

- ^ Human Rights Campaign Foundation. Glossary of Terms.

- ^ Human Rights Campaign Foundation. Resource Guide to Coming Out.

- ^ 美國人口普查數據顯示同性戀伴侶家庭分布和增長狀況.

- ^ 108.0 108.1 Jim Burroway. According To The Kinsey Reports. Box Turtle Bulletin. 2008-01-03 [2015-04-26].

- ^ Kinsey Institute. Kinsey's Heterosexual-Homosexual Rating Scale. [2015-04-26].

- ^ Kinsey Institute. Data from Alfred Kinsey's studies. [2015-04-26].

- ^ 111.0 111.1 杨文山; 李怡芳. 初探台灣年輕人的同性戀行為模式 (PDF). 2013年台湾青少年成长历程研究第五次学术研讨会. 2013.

- ^ Bogaert AF. The prevalence of male homosexuality: the effect of fraternal birth order and variations in family size. Journal of Theoretical Biology. 2004.9, 230 (1): 33–7. PMID 15275997. doi:10.1016/j.jtbi.2004.04.035. Bogaert argues that: "The prevalence of male homosexuality is debated. One widely reported early estimate was 10% (e.g., Marmor, 1980; Voeller, 1990). Some recent data provided support for this estimate (Bagley and Tremblay, 1998), but most recent large national samples suggest that the prevalence of male homosexuality in modern western societies, including the United States, is lower than this early estimate (e.g., 1–2% in Billy et al., 1993; 2–3% in Laumann et al., 1994; 6% in Sell et al., 1995; 1–3% in Wellings et al., 1994). It is of note, however, that homosexuality is defined in different ways in these studies. For example, some use same-sex behavior and not same-sex attraction as the operational definition of homosexuality (e.g., Billy et al., 1993); many sex researchers (e.g., Bailey et al., 2000; Bogaert, 2003; Money, 1988; Zucker and Bradley, 1995) now emphasize attraction over overt behavior in conceptualizing sexual orientation." (p. 33) Also: "...the prevalence of male homosexuality (in particular, same-sex attraction) varies over time and across societies (and hence is a moving target) in part because of two effects: (1) variations in fertility rate or family size; and (2) the fraternal birth order effect. Thus, even if accurately measured in one country at one time, the rate of male homosexuality is subject to change and is not generalizable over time or across societies." (p. 33)

- ^ 113.0 113.1 「不再恐同日」,同性戀權利在抗爭. 德国之声. 2013-05-17.

- ^ Jaime Grant. How Big is the LGBT Community? Why Can’t I Find This Number? (PDF).

- ^ 115.0 115.1 115.2 115.3 LGB人口. 同性恋的学术研究.

- ^ Ritch C. Savin-Williams. How Many Gays Are There? It Depends (PDF). Contemporary Perspectives on Lesbian, Gay, and Bisexual Identities. 2009: 5–41. doi:10.1007/978-0-387-09556-1_2. These definitional dilemmas are not restricted to one age group or one culture. In the United States, the United Kingdom, and France, exclusive same-sex behavior rarely characterized more than 1% of the adult population. If the definition was broadened to include individuals who had both same- and opposite-sex behavior, who had some degree of same-sex attraction, or at least one of the two, then the proportion of gays expanded considerably– nearly one-fifth of the population of men and women (p. 18). 该数据引自 Sell, R. L., Wells, J. A., & Wypij, D. (1995). The prevalence of homosexual behavior and attraction in the United States, the United Kingdom and France: Results of national population- based samples. Archives of Sexual Behavior, 24, 235–248.

- ^ Laumann, E. O., Gagnon, J. H., Michael, R. T., & Michaels, S. (1994). The social organization of sexuality: Sexual practices in the United States. Chicago: University of Chicago Press.

- ^ McConaghy, N; et al. Fraternal Birth Order and Ratio of Heterosexual/Homosexual Feelings in Women and Men. Journal of Homosexuality. 2006, 51 (4): 161–174. doi:10.1300/J082v51n04_09.

- ^ Gary J. Gates. How Many People are Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender?. The Williams Institute.

- ^ 120.0 120.1 How to count how many people are gay. The Economist. 2013-05-05.

- ^ “American Sexual Behavior: Trends, Socio-Demographic Differences and Risk-Behavior”, Tom W. Smith, National Opinion Research Center, 1998年12月

- ^ National Health and Social Life Survey,Population Research Center,芝加哥大学

- ^ Bagley, C.; Tremblay, P. On the prevalence of homosexuality and bisexuality, in a random community survey of 750 men aged 18 to 27. Journal of Homosexuality. 1998, 36 (2): 1–18.

- ^ Sex uncovered poll: Homosexuality. London: Guardian. 2008-10-26 [2010-08-24].

- ^ "Case No. S147999 in the Supreme Court of the State of California, In re Marriage Cases Judicial Council Coordination Proceeding No. 4365(...) – APA California Amicus Brief — As Filed" (PDF). 2007 [2015-04-16].

- ^ 美国精神医学协会1998及2000年的对性向治疗的公开表态宣言 (APA, 2000, 1998)

- ^ "Answers to Your Questions About Sexual Orientation and Homosexuality". American Psychological Association. Retrieved on 2008-05-26.

- ^ 前走出埃及干部及创始人向转性向疗法受害者道歉YouTube

- ^ 体验者证实走出埃及疗法有害YouTube

- ^ CNN同性疗法专访YouTube

- ^ 前同性恋者异性恋婚姻破局YouTube

- ^ 前男同性恋异性恋婚姻造成不幸妻子YouTube

- ^ DeLeon, P. H. (1998). Proceedings of the American Psychological Association, Incorporated, for the legislative year 1997: Minutes of the Annual Meeting of the Council of Representatives, August 14 and 17, Chicago, Illinois; and June, August and December 1997 meetings of the Board of Directors. American Psychologist, 53, 882-939.

- ^ China decides homosexuality no longer mental illness. Associated Press, South China Morning Post, Thursday 8 March 2001

- ^ WHO/PAHO:“CURES”FOR AN ILLNESS THAT DOES NOT EXIST

- ^ "Therapies" to change sexual orientation lack medical justification and threaten health

- ^ 同志旅遊 國際旅遊業開發新市場. 中央社. 2015-03-10.

- ^ 台北十大不可錯過的同志勝地. fridae. 2009-09-05.

- ^ Smith, Dinitia. Love That Dare Not Squeak Its Name. the New York Times. February 7, 2004 [2007-09-10].

延伸阅读[编辑]

〔实用指南〕

- 《亲爱的爸妈.我是同志》,作者:台湾同志谘询热线协会,台湾:心灵工坊,2003

- 《同志伴侣谘商》,作者:David E. Greenan、Gil Tunnell,台湾:心灵工坊,2005

- 《同性恋健康干预》,编者:高燕宁,中国:复旦大学出版社,2006

- 《出柜停看听:同志子女必读宝典》,作者:台湾同志谘询热线协会,台湾:女书文化,2007

- 《当我们同在一家:给想生小孩的女同志》,作者:台湾同志家庭权益促进会,台湾:女书文化,2010

- 《2010认识同志手册》,编者:洪林琼照、金家玉、连柏恩,台湾:台北市政府民政局,2010

- 《出柜》,作者:Linda Handel,台湾:知音人文化,2012

〔生命故事〕

- 《The Kid: What Happened After My Boyfriend and I Decided to Go Get Pregnant》,作者:Dan Savage,2000

- 《我的爱人是男人:男同志的成长故事》,作者:李忠瀚,台湾:张老师文化,1998

- 《爱的自由式︰女同志故事书》,作者:张娟芬,台湾:时报,2001

- 《拉拉基基站起来》,作者:导航基金会,台湾:巨流,2001

- 《彩虹阴阳蝶:跨性别同志的心路历程》,作者:慧慈,台湾:问津,2004

- 《情长同志:香港12位“男”同志口述历史研究计划》,策划:李伟仪、陈雅屏、梁伟怡、张锦雄,香港:香港性学会,2007

- 《彩虹熟年巴士:12位老年同志的青春记忆》,作者:台湾同志谘询热线协会,台湾:基本书坊,2010

- 《我的违章家庭:28个多元成家故事》,策划:妇女新知基金会、台湾伴侣权益推动联盟,台湾:女书文化,2011

- 《我爱她也爱他:18位双性恋者的生命故事》,作者:陈洛葳,台湾:心灵工坊,2011

- 《同性恋的烦恼与解脱》,作者:陶文祥,台湾:白象文化,2011

- 《我愿意做你们的知己:我的同志孩儿们》,作者:老藕,台湾:基本书坊,2012

- 《天国孽子?》,编者:欧阳文风,香港:大将,2013

- 《直男爱出柜:简直地狱!我的一年反恐同任务》,作者:Timothy Kurek,台湾:基本书坊,2014

- 《我的两个妈》,作者:Zach Wahls、Bruce Littlefield,台湾:基本书坊,2014

〔传记/文学〕

- 《Columbia Anthology of Gay Literature》,编者:Byrne R. S. Fone,2001

- 《Crush》,作者:Richard Siken,2005

- 《And Tango Makes Three》,作者:Justin Richardson、Peter Parnell,画家:Henry Cole,2005

- 《孽子》,作者:白先勇,台湾:允晨,1992

- 《同性恋平权斗士:卡斯楚街市长哈维.米尔克》,作者:Randy Shilts,台湾:新自然主义,1994

- 《逆女》,作者:杜修兰,台湾:皇冠,1995

- 《世纪末少年爱读本》,作者:吴继文,台湾:时报,1999

- 《人类情感的一面镜子:同性恋文学》,作者:矛锋,台湾:笙易,2000

- 《墨利斯的情人》,作者:E. M. Forster,台湾:圆神,2002

- 《突然独身》,作者:叶志伟,香港:Friendmily,2002(粤语版)/台湾:基本书坊,2009(华语版)

- 《男婚男嫁》,作者:许佑生,台湾:北极之光,2004

- 《台湾同志小说选》,编者:朱伟诚,台湾:二鱼,2005

- 《鳄鱼手记》,作者:邱妙津,台湾:印刻,2006

- 《蓝调石墙T》,作者:Leslie Feinberg,台湾:商周,2006

- 《中国古代文学中的同性恋书写研究》,作者:施晔,中国:上海人民出版社,2008

- 《关键字:台北》,作者:王盛弘,台湾:马可孛罗,2008

- 《为巴比祈祷》,作者:Leroy F. Aarons,台湾:基本书坊,2010

- 《荒人手记》,作者:朱天文,台湾:新经典文化,2011

- 《风速王子》作者:Patricia Nell Warren,台湾:知音人文化,2011

- 《男孩们的童话故事集》,作者:Peter Cashorali,台湾:基本书坊,2013

- 《阿肯的欢乐之家﹝绘本﹞》,作者:刘育豪、江长芳,台湾:女书文化,2013

- 《彩虹力量觉醒──同志解放运动第一人:马格努斯.赫希菲尔德传》,作者:Ralf Dose,台湾:时报,2014

〔艺术/影视〕

- 《The Homoerotic Photograph : Male Images from Durieu / Delacroix to Mapplethorpe》,作者:Allen Ellenzweig,1992

- 《The Sexual Perspective: Homosexuality and Art in the Last 100 Years in the West》,作者:Emmanuel Cooper,1994

- 《Picturing Men: A Century of Male Relationships in Everyday American Photography》,作者:John Ibson,2006

- 《Art and Homosexuality: A History of Ideas》,作者:Christopher Reed,2011

- 《男同性恋电影》,作者:李幼新,台湾:志文,1993

- 《我旅途中的男人。们》,作者:陈克华,台湾:原点,2007

- 《春光乍泄:百部同志电影全记录》,编者:范坡坡,中国:北方文艺,2009

〔历史研究〕

- 《Passions of the Cut Sleeve》,作者:Bret Hinsch,1992

- 《Gay New York: Gender, Urban Culture, and the Making of the Gay Male World 1890-1940》,作者:George Chauncey,1994

- 《My Dear Boy: Gay Love Letters through the Centuries》,编者:Rictor Norton,1998

- 《Coming Out Under Fire: The History of Gay Men and Women in World War Two》,作者:Allan Bérubé,2000

- 《Gay Warriors: A Documentary History from the Ancient World to the Present》,作者:B. R. Burg,2001

- 《Love Stories: Sex between Men before Homosexuality》,作者:Jonathan Ned Katz,2001

- 《How to Do the History of Homosexuality》,作者:David M. Halperin,2004

- 《Stonewall: The Riots That Sparked the Gay Revolution》,作者:David Carter,2005

- 《Homosexuality and Civilization》,作者:Louis Crompton,2006

- 《And the Band Played On: Politics, People, and the AIDS Epidemic》,作者: Randy Shilts,2007

- 《当代同性恋历史》,作者: Eric Marcus,台湾:开心阳光,1997-99

- 《不该被遗忘的人们:“二战”时期欧洲的同性恋者》,作者:Jean Le Bitoux,中国:中国人民大学出版社,2007

- 《趣味考据︰中国古代同性恋图考》,作者:张杰,中国,云南人民,2008

- 《断袖文编:中国古代同性恋史料集成》,作者:张杰,中国,天津古籍出版社,2013

- 《中国同性爱史录》,作者:小明雄,台湾:基本书坊,2013

- 《浮现中的女同性恋:现代中国的女同性爱欲》,作者:桑梓兰,台湾:国立台湾大学出版中心,2014

- 《从艳史到性史:同志书写与近现代中国的男性建构》,作者:许维贤,台湾:远流,2015

〔法学研究〕

- 《Covering: The Hidden Assault on Our Civil Rights》,作者:Kenji Yoshino,2006

- 《Same-Sex Marriage and the Constitution》,作者:Evan Gerstmann,2008

- 《From Disgust to Humanity: Sexual Orientation and Constitutional Law》,作者:Martha Nussbaum,2010

- 《同性恋者权利平等保障之宪法基础》,作者:张宏诚,台湾:学林,2002

- 《中国法视野下的同性恋》,作者:郭晓飞,中国:智慧财产权,2007

- 《爱悦与规训:中国现代性中同性欲望的法理想象》,作者:周丹,中国:广西师范大学出版社,2009

- 《自由与枷锁:性倾向和同性婚姻的法律问题研究》,作者: 褚宸舸、贾平、王军,中国:清华大学出版社,2014

〔心理/社会研究〕

- 《Tearoom Trade: Impersonal Sex in Public Places》,作者:Laud Humphreys,1970

- 《Families We Choose: Lesbians, Gays, Kinship》,作者:Kath Weston,1997

- 《The Gay Archipelago: Sexuality and Nation in Indonesia》,作者:Tom Boellstorff,2005

- 《Lesbian and Gay Parents and Their Children: Research on the Family Life Cycle》,作者:Abbie E. Goldberg,2009

- 《Gay, Straight, and the Reason Why: The Science of Sexual Orientation》,作者:Simon LeVay,2012

- 《后殖民同志》,作者:周华山,香港:香港同志研究社,1997

- 《女儿圈:台湾女同志的性别、家庭与圈内生活》,作者:郑美里,台湾:女书,1997

- 《同性恋亚文化》,作者:李银河,中国:今日中国出版社,1998

- 《霓虹国度中同志的隐现与操演》,主编:谢卧龙,台湾:唐山,2004

- 《去公司上班:新公园男同志的情欲空间》,作者:赖正哲,台湾:女书文化,2005

- 《金赛性学报告:男人篇&女人篇》,作者:Alfred C.Kinsey,中国:海南出版社,2007

- 《衣柜里的亲密关系︰台湾同志伴侣关系研究》,作者:谢文宜,台湾:心灵工坊,2009

- 《公开:当代成都“同志”空间的形成和变迁》,作者:魏伟,中国:上海三联,2012

- 《发现女同性恋、男同性恋、双性恋与跨性别研究》,作者:Deborah T. Meem等,台湾:韦伯,2012

〔思潮/运动〕

- 《Place at the Table: The Gay Individual in American Society》,作者:Bruce Bawer,1993

- 《Queer Science: The Use and Abuse of Research into Homosexuality》,作者:Simon LeVay,1996

- 《When Men Meet: Homosexuality and Modernity》,作者:Henning Bech,1997

- 《Masculine Domination》,作者: Pierre Bourdieu,2002

- 《Insult and the Making of the Gay Self》,作者:Didier Eribon,2004

- 《Same-Sex Marriage: Pro and Con》,作者:Andrew Sullivan,2004

- 《What's Wrong with Homosexuality?》,作者:John Corvino,2013

- 《性意识史. 第一卷, 导论》,作者:Michel Foucault,台湾:桂冠,1992

- 《同性恋邦联》,作者:台大男同性恋研究社,台湾:号角,1994

- 《我们是女同性恋》,作者:台大女同性恋文化研究社,台湾:号角,1995

- 《当王子遇见王子:认识当代同性恋文化》,作者:许佑生,台湾:平安文化,1995

- 《出柜空间:虚拟同志城》,作者:阮庆岳,台湾:元尊,1998

- 《姊妹戏墙︰女同志运动学》,作者:张娟芬,台湾:联合文学,1998

- 《台湾男同志平权运动史》,作者:王雅各,台湾:开心阳光,1999

- 《酷儿理论:西方90年代性思潮》,编译者:李银河,中国:时事,2000

- 《扬起彩虹旗—我的同志运动经验1990-2001》,作者:张娟芬、许佑生、纪大伟、陈俊志等,台湾:心灵工坊,2002

- 《亲密关系的转变:现代社会的性、爱、欲》,作者: Anthony Giddens,台湾:巨流,2003

- 《空间就是性别》,作者:毕恒达,台湾:心灵工坊,2004

- 《性别打结:拆除父权违建》,作者:Allan G. Johnson,台湾:群学,2008

- 《污名:管理受损身分的笔记》,作者:Erving Goffman,台湾:群学,2010

- 《圣经究竟怎么说同性恋》中文版,作者:Daniel A. Helminiak,台湾:友善筑桥,2015

外部链接[编辑]

- 开放目录项目中的“Gay, Lesbian and Bisexual/History”

- Stanford Encyclopedia of Philosophy – Homosexuality

- 美国图书馆学会 – Gay, Lesbian, Bisexual, and Transgender Round Table

- 美国心理学会 – Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Concerns

- 美国医学会 – LGBT Advisory Committee

- 美国社工学会 – Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) Issues

- The Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender Community Center

- 台湾同志谘询热线协会

- 爱白网

- 同性恋亲友会

- 同志伴侣冲突暴力谘询网站

- 拉妈报/彩虹家庭电子报

- 晶晶书库-华人地区第一家同志书店

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||