形状记忆合金

形状记忆合金(英语:Shape Memory Alloys,SMA),简称记形合金,是一种在加热升温后能完全消除其在较低的温度下发生的变形,恢复其变形前原始形状的合金材料。除上述形状记忆效应外,这种合金的另一个独特性质是在高温(奥氏体状态)下发生的“伪弹性”(又称“超弹性”,英语:pseudoelasticity)行为,表现为这种合金能承载比一般金属大几倍甚至几十倍的可恢复应变。形状记忆合金的这些独特性质源于其内部发生的一种独特的固态相变——热弹性马氏体相变。

功能机理[编辑]

形状记忆合金是一种能够记忆原有形状的智能材料。当合金在低于相变态温度下,受到一有限度的塑性变形后,可由加热的方式使其恢复到变形前的原始形状,这种特殊的现象称为形状记忆效应(Shape Memory Effect,简称SME)。而当合金在高于相变态温度下,施以一应力使其受到有限度的塑性变形(非线性弹性变形)后,可利用直接释放应力的方式使其恢复到变形前的原始形状,此种特殊的现象又称为拟弹性(Pseudo Elasticity,简称PE)或超弹性(Super Elasticity)。形状记忆合金所拥有的这两种独特性质是在普通金属或合金材料上无法发现的。

发展历史[编辑]

最早关于形状记忆效应的报道是由Chang及Read等人在1952年作出的。他们观察到Au-Cd合金中相变的可逆性。后来在Cu-Zn合金中也发现了同样的现象,但当时并未引起人们的广泛注意。直到1962年,Buehler及其合作者在等原子比的TiNi合金中观察到具有宏观形状变化的记忆效应,才引起了材料科学界与工业界的重视。到70年代初,CuZn、CuZnAl、CuAlNi等合金中也发现了与马氏体相变有关的形状记忆效应。几十年来,有关形状记忆合金的研究已逐渐成为国际相变会议和材料会议的重要议题,并为此召开了多次专题讨论会,不断丰富和完善了马氏体相变理论。在理论研究不断深入的同时,形状记忆合金的应用研究也获取了长足进步,其应用范围涉及机械、电子、化工、航太、能源和医疗等许多领域。

分类[编辑]

形状记忆合金的记忆效应可以分为下列三种:

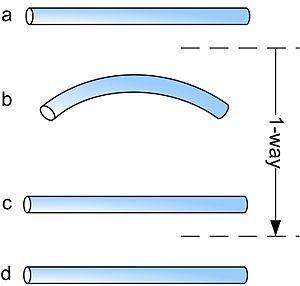

- 单程记忆效应(1-way):

- 形状记忆合金在较低的温度下变形,加热后可恢复变形前的形状,这种只在加热过程中存在的形状记忆现象称为单程记忆效应。

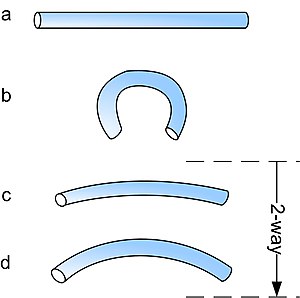

- 双程记忆效应(2-way):

- 某些合金加热时恢复高温相形状,冷却时又能恢复低温相形状,称为双程记忆效应。

- 全程记忆效应:

- 加热时恢复高温相形状,冷却时变为形状相同而取向相反的低温相形状,称为全程记忆效应。

应用[编辑]

形状记忆合金的应用早期只在牙箍或飞机之套筒接头。从2000年代开始,这种合金开始在钢丝胸罩里应用,使胸罩内之合金“钢丝”在接触到体温后,可以恢复至原来胸部的体形;另一个较常用的地方是金属眼镜框,特别是让在学青少年使用的,好让他们在眼镜经过碰撞后,只要浸泡在暖水里就可以回复原状,以免影响视力。以下详列记忆金属在各行业内的应用。

工业[编辑]

用于温度自动调节器和报警器的控制组件、记录笔的驱动设备、电路连接器、各种热敏组件和接线柱等。

航空[编辑]

波音公司、通用电气飞机发动机公司、古德里奇公司、美国国家航空航天局及全日本航空公司共同开发出 可变几何雪佛龙,利用形状记忆合金,降低了飞机发动机发出的噪音,并成功于波音777-300ER上应用[1]。

管道[编辑]

形状记忆合金首次在消费品/商业上的应用,是用作管道铺设时的形状记忆耦合,例如:在石油流水线、水管和其他类似的管道。管道的连接端会用液态氮来冷却,使其收缩至更细小的形状;待两端接合后,再加热令其回复原状,使两端紧贴在一起不能分开。

发电[编辑]

形状记忆合金的概念在近期内已经开始被科学家尝试使用于发电上[可再生能源] , 其中心理论的基础参考记忆合金遇热回复原状的原理,以温度高低的转换,来刺激记忆金属的形状产生变化,最终利用其变化时所产生的动力来转动马达并造成电磁效应产生电力。

至今为止发现的记忆合金体系[编辑]

Au-Cd、Ag-Cd、Cu-Zn、Cu-Zn-Al、Cu-Zn-Sn、Cu-Zn-Si、Cu-Sn、Cu-Zn-Ga、In-Ti、Au-Cu-Zn、Ni-Al、Fe-Pt、Ti-Ni、Ti-Ni-Pd、Ti-Nb、U-Nb和Fe-Mn-Si等。

相关链接[编辑]

- 《十万个为什么》

参考资料[编辑]

| ||||||||||||